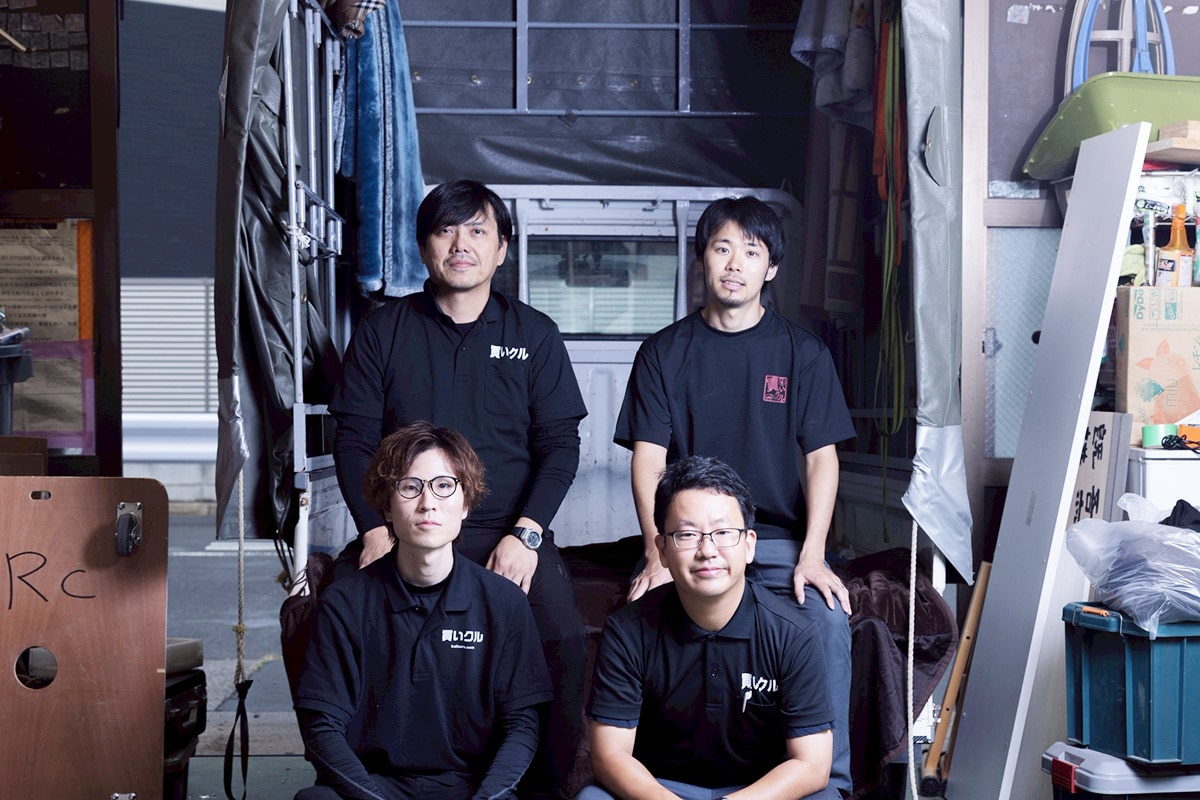

ロスフラワーを通して循環型社会とより豊かな世界を目指す 株式会社RIN 河島春佳さんインタビュー

提供 株式会社RIN

世界的に廃棄物の量は増加し、リサイクルやリユースの技術向上が求められていますが、花卉業界についても同じことが言えます。 国内だけでも年間約10億本の花が廃棄されていると言われていますが、その問題を解決すべく取り組む企業が株式会社RINです。

今回は廃棄されるはずの花「ロスフラワー」によって、より良い世界を目指す株式会社RINの代表、河島春佳さんにその取り組みを伺いました。

花による循環型社会の形成を目指す株式会社RIN

――花の廃棄削減を目指す株式会社RINさんですが、どのような事業を展開しているのでしょうか。また、河島さんはフラワーサイクリストと呼ばれる人々を世に輩出していると聞きます。フラワーサイクリストとは、どのような人を指すのでしょうか。

株式会社RIN(以下、RIN)では、廃棄されるお花を「ロスフラワー」と名付け、回収した後に空間装飾として活用するほか、お花の循環に貢献するためのスクール事業を開催、さらにはお花の販売といった事業を展開しています。メインとして装飾事業です。大中小さまざまな企業様やイベントに対し、サスティナビリティをコンセプトとしたロスフラワーによる装飾を提案させていただいています。

ロスフラワーの仕入れ先は大きく分けると、農家さんから出る規格外の商品、市場や小売店の売れ残り、結婚式などのイベントで使ったお花の3つです。これらを買い取らせていただき、新たな価値とストーリーを付け加えて装飾を行い、企業様に納品するほか加工してグッズやノベルティとして展開することもあります。

提供 株式会社RIN

フラワーサイクリストについては、ロスフラワーをアップサイクルする人たちを呼ぶ言葉です。普通の生花店ならお花の装飾やアレンジメントを行う人をフローリストと呼ばれますが、より循環を意識してもらう意味でも「フラワーサイクリスト」という造語を作りました。

フラワーサイクリストは年に1~2回ほどスクールを実施して、その卒業生を認定する形です。受講期間は半年ほどで、ロスフラワーをどうやって仕入れて活用するのか、という話がメインになりますが、あくまでロスフラワーを対象に活動してほしいと伝えています。生産者さんは気持ちを込めてお花を育てていますが、その中でも仕方がなく廃棄になってしまうものを購入する。それが私たちの活動であって、それ以上のお花を回収してしまったら、ロスフラワーの需要と供給のバランスを崩してしまうからです。生産者の気持ちを理解すると同時に、ロスフラワーを循環させるという意義を忘れないで活動してほしい、ということも伝えた上でフラワーサイクリストの皆さんに活動いただいています。

ちなみにRINという社名の由来には複数の意味があります。まずはお花の数え方である「一輪」から。次に輪は「輪廻転生」をイメージさせる字です。生き返ってまた命が続くような意味を込めました。そして、RINのロゴデザインは「I」の部分をモクレンの花で表現しています。これは会社登記が12月頃で、同じ時期に咲く花を探していたら、たまたまモクレンが目について決めましたが、偶然にも花言葉が「循環」だということに気付きました。

提供 株式会社RIN

モクレンは木の枝に咲く花ですが、見た目も綺麗で香りもしっかりしています。これは理想的なモチーフになってくれる、と実感したことを今でも覚えています。

ロスフラワーがアップサイクルされる工程は

――ロスフラワーがアップサイクルされる工程を詳しく教えてください。また、廃棄される花をアップサイクルすることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。

まずはお花の回収になりますが、いくつかのケースが挙げられます。生産者さんから回収する場合は、一箱の値段を決めて郵送していただきます。花の生産も地方で行われることが多いので、九州から東北まで毎週送ってくださる方もいらっしゃいますが、定期的に送るような契約ではありません。ロスフラワーが出ないのであれば、それはそれでよし。無理に需要と供給を合わせることなく、廃棄されるお花が出てしまったときだけ、買わせていただく形となっています。

都内の生花店や市場の売れ残りを回収する場合は、私たちの方から出向いて買わせていただくケースもあります。車の移動も多いので、その間にピックアップしますが、今日もこのインタビューを受ける前に280本ほど回収しました。母の日前後のような多い日だと5,000本近く回収することもあります。

提供 株式会社RIN

あとはスクールの卒業生がアンバサダーとして全国に200名ほど活躍しているので、その紹介でRINに花を送っていただくパターンです。卒業生たちも自分たちの活動で多くのつながりを持ちますが、受け入れきれないこともあるので、そういうときにRINに紹介してもらいます。他にも、最近はネット検索でRINを知っていただく、地方の生産者さんや商社さんからお問い合わせをいただくことも増えました。コツコツ続けていた活動が多くの人の目に止まり始めているのかもしれません。

そして、回収したお花を自社でドライフラワーに加工して装飾案件などで活用しますが、その後の使い道は1度切りでなく数回あり、可能な限り廃棄を抑えています。

1つは大型装飾で企業様のエントランスやイベントなどに設置される、ロスフラワーを使ったオブジェです。中には2メートルを超えるものもあり、ご依頼いただいた企業のトレードマークとなるデザインを表現するだけでなく、季節感やイベント性が伝わるカラーリングを意識して作成され、資源循環と廃棄削減のメッセージも込められています。

これらが撤収して戻ってきた後は、お祝いの花のアレンジメントやノベルティのブーケとして再利用。それでも余ってしまう短いお花、加工の過程で出た破材は、押し花にして資材の意匠性の部分として使ったり、キャンドルを装飾したり、大型装飾を設置したクライアントさんのところでノベルティとして配布されることもあります。

さらに、茎から葉っぱ、花びらまでを利用して紙にする、お香にするなど、お花が活用される出口が多いこともRINの強みです。そのため、一ヵ月で回収したお花の全量に対し、廃棄は10%以下に抑えることを実現し、今後もフラワーゼロウェイストを目指したいと思っています。

お花をアップサイクルすることのメリットは、本来なら手間や人件費を払って廃棄するところを利益につなげる、という点です。特に生産者の皆さんから感謝いただくことは多く、定期的に送る契約でもないため、お互いに無理のない形で続けられるなどウィンウィンな仕組みとなっています。ロスフラワーが増えることはベストではありませんが、生産者さんの利益が低くなってしまうことや、廃棄が多いなど業界のネガティブな部分の歯止めになっているはずです。

そのため、ゆくゆくは生産者さんが六次産業に踏み込めるような仕組みを開発・提供できる仕組みを作りたいと考えています。それが日本の花卉業界が抱える問題の解決となり、その最初のロールモデルを目指せればいいな、と。ただ、私たちだけでは解決できない難しい問題なので、同業の人と協力して大きなムーブメントを作っていきたいです。

また、この切り口でお花を販売・提供したことで、今までお花に興味を持ってこなかった人たちが、社会貢献や付加価値の部分に興味を持ってくれるようになりました。創業前だとロスフラワーは検索しても出てこないような言葉でしたが、リサーチ会社に依頼した調査結果では2023年の段階で認知度は51%まで上がっていました。

特にZ世代と呼ばれる若者は、普通の花よりもロスフラワーに興味を示してくれるようです。おそらく、今は小学生のうちからSDGsを学ぶこともあり、新しいキャッチポイントが増えたのではないでしょうか。そういった意味では、これまでのお花屋さんとは違ったアプローチで花の文化を広げられたのかな、という認識はあります。

ロスフラワーによる装飾でよりポジティブな世の中に

――高島屋や渋谷にRINさんによるロスフラワーの装飾が設置されたと聞きます。どのような装飾だったのでしょうか。ロスフラワーによる装飾の事例を教えてください。

高島屋さんは「TSUNAGU ACTION(ツナグアクション)」というサスティナブルに関する取り組みを年に複数回行っていて、RINも2023年から毎年参加させていただいています。アパレル業界は世界で2番目の汚染産業と言われ、特に廃棄の問題が有名です。ただ、資本主義の世界で企業を存続させるためには作り続けなければならない。そんな業界のジレンマを理解した上で、百貨店として持続可能な活動のアピールを試みたとき、私たちが扱うロスフラワーのコンセプトが合致してご依頼いただきました。

提供 株式会社RIN

高島屋のモチーフであるバラを残布で作り、ロスフラワーと一緒に大きな装飾を店舗に設置したほか、お客様に配布するなど業界の垣根を超えた課題を一緒に解決できた事例と言えます。テーマの相性もいいのか、全国の高島屋さんから依頼をいただき、日本橋髙島屋S.Cだけでなく、京都や大阪の店舗も装飾させていただきました。

渋谷では2024年11月7日~11月11日の期間に、恵比寿駅西口喫煙所をロスフラワーで装飾した「未来の喫煙所」の設置を協力させていただきました。これはドライフラワーというマテリアルを使って、どのように地域の社会課題をポジティブに変えられるのか、という試みです。きっかけはJT(日本たばこ産業)さんが渋谷区に依頼して、その渋谷区からRINに依頼があったという流れでしたが、要望としては「喫煙所が喫煙者だけでなく、非喫煙者にとってもポジティブな場所にしたい」というもので、社会的に行き場を失ったロスフラワーを使って共感を得て、視覚的な華やかさも提供したい、とRINを選んでいただきました。

提供 株式会社RIN

アンケートでは、喫煙所に関心のない非喫煙者を含めても、半数近くの方が「素敵だと感じる」と回答いただく結果となり、好印象だったと考えられます。そのため、渋谷区の新しい取り組みとしてもご紹介いただいていますが、暮らしの中には喫煙所の他にもごみ捨て場のような少し悪い印象を持たれがちな場所がどうしてもあるため、それをポジティブに変えられるきっかけになれたら嬉しいです。

他にも繊維専門商社のモリリン株式会社と循環型繊維リサイクルボード「PANECO®(パネコ)」を共同開発しました。パネコは衣類繊維を原料とし、衣類に含まれる様々な繊維をアップサイクルして作られるボードで、空間の内装からディスプレイ什器、家具などさまざまな目的に使用できます。RINはロスフラワーを使った装飾を担当しましたが、本来なら塗料がついたドライフラワーの行き先はほとんどありません。例えばお香としてリサイクルするにしても、匂いだとしても体内に取り込むものなので、塗料が入った化学物質を含むわけにはいかないからです。

しかし、パネコはロスフラワーをボードにプレスして、お花のシルエットや造形を活かしたプロダクトになります。また、ドライフラワーは繊細で正面の先端が取れてしまうこともありますが、パネコの場合はプレス時の圧着でしっかりくっつくので、半永久的に花の形が持続する。花は残らないことが多いので嬉しいアイテムですし、世界共通で美しいと感じていただけるポテンシャルがあると思うので、今後も広めていきたいホットなアイテムだと感じています。

参考:PANECO® 繊維-食品リサイクル『PANECO®』繊維廃棄物-食品廃棄物のアップサイクルによる資源循環とサーキュラーエコノミー

花卉業界が夢を叶えて経済の循環も豊かになる仕事に

――年に1~2回しか開催されない貴重なスクールが2025年の8月末から募集開始されると聞いています。具体的にはどのような内容なのでしょうか。

お花に関するスクールと聞いたら、お洒落なアレンジメントやブーケの作り方を想像するかもしれませんが、そういった話は2割程度でビジネスモデルに関する内容がほとんどです。生産者さんとつながるノウハウやブランディング構築の方法など。と言うのも、私自身が個人事業から会社を立ち上げるところまで経験しているので、稼ぎ方を知らなければ持続も難しいという実感があったからです。今は働き方も変わっていく時代で、特に女性だとライフスタイルによって変化していきます。その中で柔軟に合わせられるよう働き方を変えつつ、自分でお花の仕事をできるような仕組みをお伝えしています。

こういった活動を全国に200名以上いるフラワーサイクリストと続けることで、ロスフラワーの認知度を花卉業界の中で上げることも将来的なビジョンです。まだ廃棄される規格外の花はネガティブに捉われがちですが、ロスフラワーと言う言葉が広まることで、新しい規格として認識されてポジティブなものに変えて行きたい。そして、世の中に花の文化が広まってウェルビーイングのように心の豊かさも広めていきたいです。

これをRINだけでやるよりはスクールの卒業生と一緒に広めて、もっと多くの人に装飾業をやってみたいと関心を持ってもらうと同時に、誰でも夢を叶えられる場所だと思ってもらいたいです。

提供 株式会社RIN

この活動が広がれば、ロスフラワーを取り扱う仲卸業者も増えるはず。さらには、そういった場所が全国主要都市に一カ所でもあれば、救われる生産者さんも増えるのではないでしょうか。そして、新たな収入源も増えて、六次産業化に発展する可能性も出てくれば、新しいお金の循環も生まれて経済も潤う。そんな仕組み作りのきっかけも花を通してやっていければ、と思っています。

――今後、循環型社会を形成していくため、私たちはどのような考えが必要になるでしょうか。心掛けるべきことがあれば教えてください。

この仕事をしていると意識しなければ、と思う部分なのですが、やはり購入した後や使った後のこともイメージする、という考えが大事だと感じています。

例えばゼロウェイストで有名な徳島県の上勝町に訪れたとき、そこで住んでいる人たちは分別のこともしっかり考えている印象を受けました。衝撃的だったのは、パッケージにチョコレートが付着してしまうお菓子は買いたくない、と言っていたことです。なぜなら、パッケージに付着したチョコレートを拭かないと捨てられないから、チョコレートが欲しいときは溶けないものを選ぶよう気を付けているそうです。そこまで考えているのかと驚きました。

私もそこまで考えられる余裕はありませんが、そういうところまで意識できる社会になれば、より理想的な循環型社会に近づくのではと思っています。それこそ、量り売りは画期的です。食料品を自分が欲しい分だけ買うから、賞味期限を過ぎて捨てることも少ないというメリットがあります。ただ、資本主義が行き過ぎていない地域でなければ、量り売りは浸透しないそうです。心の余裕が関係しているのか、仕事も子育てもパンパンでどちらもフル稼働している人が多いエリアでは、利用されないのだとか。

その塩梅を調整することは難しく、私も簡単に答えを出せませんが、やはり消費者の方も「どうやったらリサイクルできるのか」と意識する必要があると思います。買いやすい・使いやすい方が便利で、特に日本のような国はそういった考えが進んでいますが、しっかりと考えていなかければなりません。

買うときにどうやって捨てるのか。その行き先はリサイクルでもアップサイクルでも、フリマでリユースもいい。ものを作るだけでなく、買うときも最後は誰かに渡す前提で選ぶ。最後まで責任をもって行動することが地球に生きる私たちの使命なのかな、と思います。

参考:株式会社RIN 公式サイト

参考:スクール情報 RIN – Flower School

河島春佳(かわしま はるか)

長野県生まれ。大自然の中で幼少期を過ごし自然を愛するようになる。2014年頃から独学でドライフラワーづくりを学び、2017年 生花店での短期アルバイト時に、廃棄になる花の多さにショックをうけたことから、フラワーサイクリスト®︎としての活動を始める。2018年クラウドファンディングで資金を集めパリへの花留学を実現し、2019年ロスフラワー®︎を用いた店舗デザインや、装花装飾 を行う株式会社RIN を立ち上げる。2020年には花農家と消費者の架け橋として開設したオンラインショップ『フラワーサイクルマルシェ』が、農林水産省HPでも紹介。2021年フラワーサイクリスト®︎になるためのスクール『フラワーキャリアアカデミー』をリニューアルし、現在全国の200名以上の卒業生と共に、ミッションとして掲げる “花のロスを減らし花のある生活を文化にする” ために活動中。