「リユース景気」は等分続きそう スマホの普及で、誰もが開業可能に 賢い消費者増える リユース業界紙の編集長が語る

若者から年配者まであらゆる人々になじみとなった「リユース品」。家庭で不用品となったモノを売買するリユース業界が好景気にわいています。

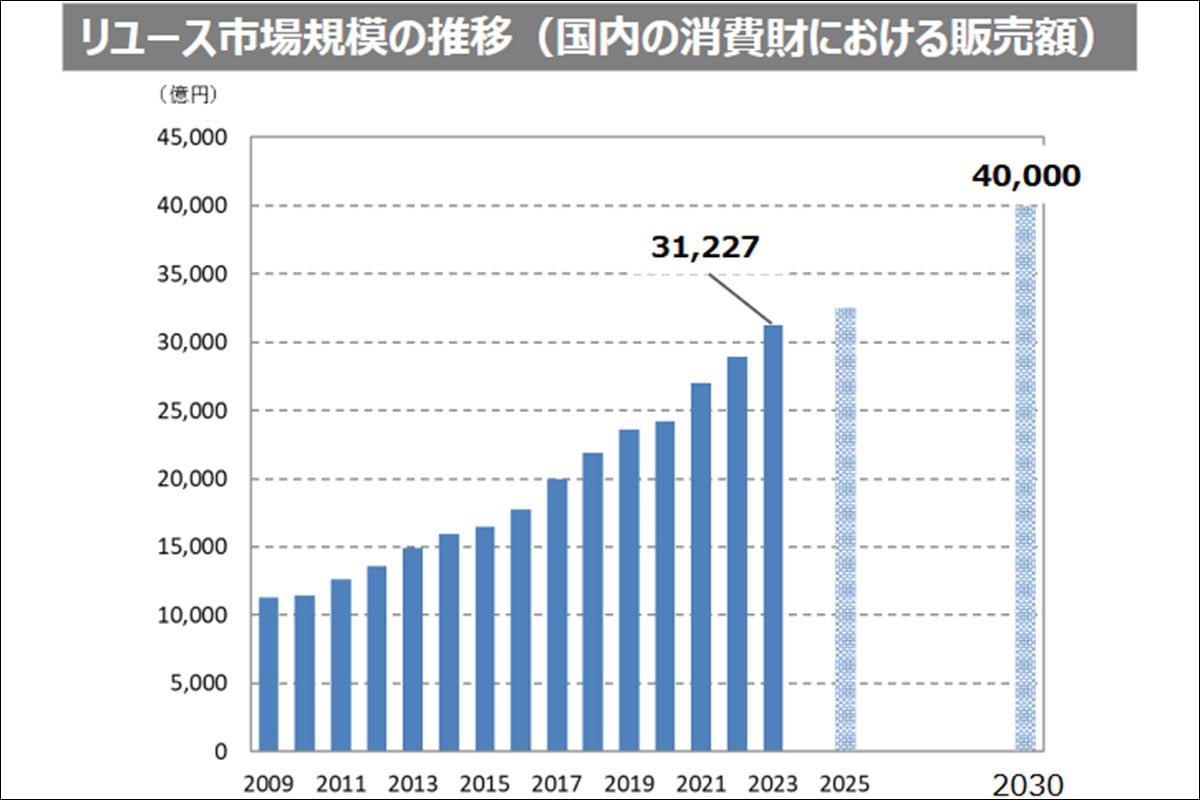

自動車や住宅、生産財などを除いたリユース品の2023年の市場規模は約3兆1,000億円と、初めて3兆円の大台に乗りました。10年間で2倍強の売上増です。売上高1位のゲオホールディングス、2位のコメ兵ホールディングスは前年度を2割以上上回る好調ぶり。「リユース景気」は当分続きそうです。一方で、リユース商品の品質保証の仕組み作りなど課題も浮かび上がっています。

そこで、リユース業界の専門紙、リユース経済新聞の瀬川淳司編集長に、「リユースの世界」について、詳しく解説してもらいました。

ジャーナリスト 杉本裕明

リユース市場は過去最高の3兆1000億円

――近年、リユース業界が元気です。多くの会社が過去最高の売り上げを記録し、海外への進出も意欲的です。リユース業界全体でいったいどれぐらいの売り上げがあるのでしょうか。

瀬川編集長:リユース経済新聞では、毎年リユース市場規模の推計値を発表していまして、2023年は3兆1227億円と過去最高でした。グラフのように、2009年から増え続け、2009年の1兆1,274億円の約2.7倍に増えました。

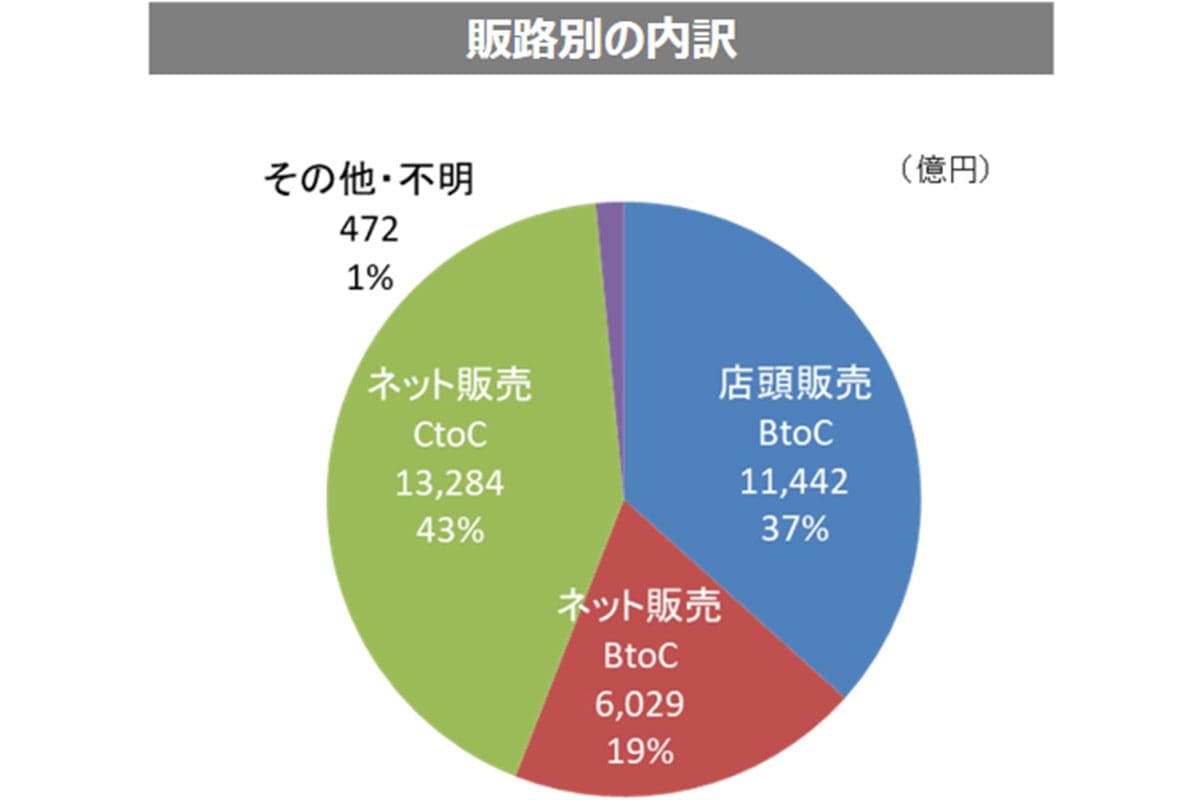

特にこの3年ほどの伸びが大きい。販売経路別に見ると、リユース店での店頭販売が1兆1,442億円、リユース業者から消費者へのネット販売が6,029億円、フリマアプリ等を使った消費者から消費者へのネット販売が1兆3,284億円になります。店舗で直接消費者に売ったり、事業者がネットで消費者に売却したりしたのが好調に推移しているのに対し、消費者同士のネットを使った販売の成長率は2015年頃から急激に増えましたが、最近はやや鈍化傾向に転じたようです。

平成と令和の時代を4つに区切ると

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

――瀬川さんはリユース市場の歴史を4つの期間に分けて論じていますね。どんな特徴があるのですか。

1990年代から現在までを、黎明期、第1成長期、第2成長期、第3第成長期の4つに分けました。まず黎明期は1990年代から2010年まで。市場規模は1兆円未満で、バブルの崩壊の後、ハードオフ、ブックオフといった店舗型の買取販売店が頭角を現してきた時期です。これまでのリユースショップの汚い・暗い・感じ悪いという3Kを払拭しました。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

第1成長期は2011年から2015年。市場規模が1兆円から1.5兆円になった時期。金相場の高騰を追い風にした金やブランド品などの買取を専門に行う業者が伸びました。また、2008年のリーマンショック等を発端に世界同時不況が起き、消費者は節約志向に。コスパ重視の消費行動に代わる中、新品より割安なリユース品の購入は賢い消費と捉えられるように変わってきました。

フリマアプリの登場でリユースの大衆化が始まった

第2成長期は2016年から2020年。スマホが普及する中でフリマアプリが登場し、リユースの大衆化が始まります。市場規模は1.5兆円から2.5兆円に急成長します。第3成長期はフリマとリユース店が共存する2021年以降となります。近年では物価が高騰する中で消費者の節約志向が強まり、新品より割安なリユース品が追い風に。また、一時期離れた外国人客が戻りインバウンド需要が高まっています。市場規模は2.5兆円からこれまでに3兆円に増えています。

――新規に参入しようという人も増えています。

リユース業を始めるには古物商の許可を得るだけです。しかもいまはネット販売すれば店舗を持つ必要もありません。古物市場といって、古物商同士が売り買いできる場がありますので、開業した人は気にいった古物市場でリユース品を仕入れ、ネットで販売できます。いまや誰でもリユース業者になれる時代です。警察庁によると、古物商の許可件数は2020年の約39万6,000件から2023年には約52万9,000件と、1.3倍に増えています。

米国と東南アジア中心に出店が増える

――海外進出の動きも盛んです。

主要企業がどんな国に出店しているのかウォッチしています。海外への出店は、2023年時点で230店にのぼっています。世界地図を見てもらうとわかるのですが、一番多いのが米国で49、続いて台湾が36、マレーシアが33、タイが32、香港が18、韓国が7、カンボジアが6と、東南アジアと東アジアが続きます。ヨーロッパもフランス、イギリスにも進出しています。

――やはり東南アジアが多いのですね。

業者を見ると、ゲオ、コメ兵、ハードオフ、ブックオフ、買取店専門のバリュエンス、エコリングといった大手や専門のリユース品を扱う業者が多いですね。ゲオは海外でセカンドストリートを展開していますが、マレーシアでは衣料・服飾雑貨の国内の滞留品を現地に送って販売したり、他の国の店では現地で買取したリユース品を販売したりと、国によって営業の形態を変えています。

日本製品は品質がよく、円安で割安感が広がった

――日本への観光客がリユース店でブランド品のバックや金の装飾品、高級時計などを買いあさっているのをテレビのニュースで見たことがありますが、自国に出店したリユース店の名前がよく知られているのですね。

日本の中古品は品質がよいし、最近の円安ですから、割安感があり、人気が高まっています。日本の中古品は清潔で品質がよいことが海外でも知られるようになっています。

――関西学院大学の川端基夫教授が論文で、自ら途上国で小売店を運営し、日本から持ち込んだリユース品を適正に販売することでトレーサビリティを確保できることを評価しています。

海外進出は日本で売りづらいリユース品を持ち込んで売るためとか、現地で不用品を買い取り現地で販売するとかいろいろあります。

コロナウィルスの流行が、ゲーム機の販売後押し

――日本はこの数年、新型コロナの影響で不況から脱出できず、さらに低金利政策による円安で物価は上昇し、日本人に節約志向が強まっています。おのずと人々の目は割安のリユース品に向かうというわけですね。

そうですね。新型コロナの流行で、巣ごもり時はゲーム機が売れていまいした。密を避ける際には、キャンプ等のアウトドア用品やゴルフ用品、釣り具なども人気でした。物価の上昇が起きると、消費者の節約志向が高まり新品に比べて安い中古品に追い風が吹いています。それにいまの若い層は、新品か中古品かにあまり気にしません。

リユース業界でダントツ誇る3社

――昔から不況に強いリユース業界と言われます。リユース経済新聞は毎年業者の売り上げランキングを掲載しています。2024年7月25号では、セカンドストリートで知られるゲオホールディングス、貴金属やブランド品に強いコメ兵ホールディングス、リユース業界の先駆者ともいえるブックオフグループホールディングスの3社はダントツです。

2023年度の売り上げは、ゲオが2,440億円、コメ兵は1,194億円、ブックオフが1,013億円。10年前がそれぞれ、746億円、300億円、653億円でしたからかなり伸びています。

消費者にとってみれば、よく知った名前で大きな方が、安心して買うことができるのでしょう。でも、リユースビジネスにおいては、規模大きいから売値が安く、買値が高いというわけではありません。リユースの大手企業よりも高い値段で消費者から買い取る専門リユース業者は幾つもあります。

新製品と中古品 賢く使い分けする時代に

――リユース業界は民の世界が努力して成長してきました。

そうですね。民間の事業者が独自に業界を形成し発展してきました。いまは、リユース品と新品が競合する時代ではありません。消費者は財布と相談しながら、例えば居間のテレビは家電量販店で購入した新品を置き、子ども部屋には中古のリユース品を置くとか、賢い使い分けをしています。リユース品の購入は恥ずかしいことではなくなっています。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

――「競合」でなく、「共存」というわけですね。せっかく民間の力だけでここまで成長したリユース業界に、国は介入しない方がうまくいくのかもしれませんね。

消費者同士の売買でトラブルも

――ただ、リユース品がまちがいなく消費者の手に届き、製品にある程度の保証がされる必要はあると思います。悪徳業者がはびこり消費者が不利益を被らないような仕組みづくりも国の役割だと思います。

電気製品には3ヵ月から1年とか保証がつくようになってきました。またネットを通じ消費者同士が売買する場合のトラブルがよく問題になりますが、仲介する事業者がどこまで解決責任を負えるかについては難しい点もあります。

――リユース品には2つのタイプが存在するといいます。

1つは消費者が高値で売りたいもの。もう1つは消費者が不用になり処分したいものです。前者は貴金属やブランド品、カメラなどがあります。後者は本や家具、家電などです。後者は処分を誤ると廃棄物になりますから不法投棄されないよう注意が必要です。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

――軽トラックで住宅街を回って家庭から不用品を集めて回る回収業者がいます。集めた不用品は専門の業者がチェックしたのち海外や国内のリユース業者に渡ります。環境省は不正行為を行う業者がいるとして目を光らせています。しかし大半はまじめな業者で、彼らもリユースの一翼を担っています。

第4成長期の2030年に4兆円を達成しそう

――リユース業界は今後どうなっていきそうですか。

2030年にはリユース市場の売上高は4兆円になると予想しています。国内人口は減っていきますが、若い世代を中心にリユース品を購入する層は増えていくと考えています。

リユース品の購入者数をリユース人口として考えると、2020年の3,406万人は2030年になっても3,858万人と少し増えるとみられています。それに購入単価も上がる傾向にあり、市場はさらに大きくなっていくと思います。第4成長期と呼んでいいと思います。

リユース時にいくらで売れるか考えて商品買う消費者が増えている

――ところで消費者からよく聞くのは、高額買取といっても、リユース店に持って行ったらごくわずかなお金にしかならなかったという声です。

消費者は物への想い入れや買った時の値段などから期待値が高いため、査定額に落胆することもあるでしょう。ただ、買い取る事業者は、その商品を販売するためにクリーニングやメンテナンスなどの手間をかけたり、保管コストや真贋や売れ残り等のリスクを踏まえて値付けをしています。フリマアプリの方が一般的に高く売れると言われるのは、こういったリスクや手間を出品者自身が負担しているためです。ただ、商品によっては、海外で高く売れる販路を持っている事業者があり、フリマアプリよりも高く売れるケースも多々あります。最近では、売りたい商品がどういった値段で取引されているか相場をネットで調べることもできますので、そういった知識を身につけていくとより賢い消費につながるでしょう。近年では若者を中心に、商品を購入する際に売れる値段を調べてから購入する消費行動が広がっています。こういった消費スタイルも今後、より広がっていくと考えています。

――こうして見るとリユース業界は「官」に頼らず、「民」独自の力でその歴史を刻み、発展してきたことがよくわかります。かつては新製品の市場ばかりに光が当たり、リユース市場は日陰の存在でした。しかし、リユース市場はリユースすることで製品を長持ちさせ、資源の節約、省資源化に貢献します。21世紀が「環境の世紀」となり、資源を浪費する使い捨て文化は見直されるようになり、リユースに光があたるようになりました。長いトンネルを抜け出し、ようやく表舞台に登場したといえるでしょう。

その1つ、株式会社浜屋(本社・埼玉県東松山市)はリユース品の海外輸出に早くから取り組み、この分野では業界を代表する会社です。創業者の小林茂さんによると、まだまだ使える家電製品が無造作に家庭から捨てられているのを見た小林さんが「まだまだ使えるのにもったいない。これを大切に使ってくれる人たちがいるはずだ」と海外に目を向けたのがきっかけだそうです。それを支えたのが住宅街を回る買い子さんと呼ばれる回収業者さんでした。

創業者は、フリマアプリによってモノが消費者の間を激しく動き回るいまの世界を見通したわけではありませんでしたが、その「もったいない精神」は、いまのリユース市場の基盤となっていることは間違いないでしょう。代替わりした浜屋も、新社長の小林一平さんのもと、その精神を大切にしながら、国内市場も含めた新たな市場開拓に取り組んでいると聞きます。他の多くの業者も同じ思いだと思います。

リユース品が消費者の間を動き回ることで、私たちのモノに対する考え方に影響を与えています。リユース市場の拡大によって、私たちの生活や考え方がどう変わっていくのか。リユース業界の動きに目が離せませんね。

瀬川淳司(せがわ あつし)

1978年山口県生まれ。兵庫県立神戸商科大学(現兵庫県立大学)卒。2002年に株式会社リフォーム産業新聞社に入社。リサイクル通信(現リユース経済新聞)取締役などを経て、2024年5月に株式会社リユース経済新聞社を設立。専務取締役編集長に就任。