ニホンオオカミの絶滅理由とは?原因と生存の可能性を解説

現在、日本にオオカミは存在しませんが、かつてはニホンオオカミと言われる種が生息していました。 ニホンオオカミは古来より信仰の対象とされていた動物ですが、明治時代を最後に目撃情報はありません。 そのため、絶滅種として指定されていますが、何が原因で個体数を減少させてしまったのでしょうか。 今回はニホンオオカミの絶滅原因や生存の可能性についてご紹介します。

二ホンオオカミとは?日本に生息していた絶滅種

まずニホンオオカミの生態と人間との関係を見てみましょう。

二ホンオオカミの生態

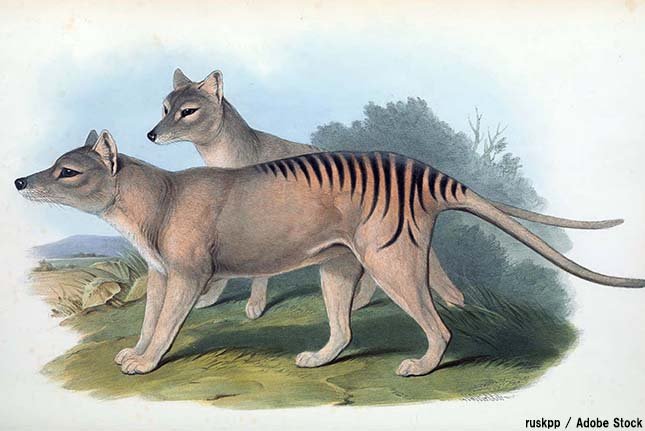

ニホンオオカミは肉食目イヌ科に属するオオカミの絶滅亜種で、かつては日本の本州や四国、九州まで広く生息していました。 体長は95~114センチメートルで、体重は推定15キログラム あったと考えられています。

他の地域のオオカミより小さく、中型の日本犬ほどの大きさですが、比較的に足が長く脚力も強いという特徴がありました。 学術的な調査が行われる前に絶滅してしまったため、生態については不明な部分が多くありますが、2~3から10頭程度の群れで行動していたと考えられています。

ニホンオオカミと人間の関係

ニホンオオカミは、人里に現れて犬や馬を襲うこともあり、馬の産地として盛んだった盛岡は特に被害が多い地域でした。 二ホンのオオカミに関する記録を集めた平石米吉(昭和に活躍した動物研究者)の著作によると、山間だけでなく、オオカミが家屋に浸入して襲い掛かってきた記録も少なからず確認されています。

恐ろしい存在だったとうかがえますが、奥多摩の武蔵御嶽神社や秩父の三峯神社など、魔除けや憑き物落としなどのオオカミ信仰が存在していました。 各地の神社に祭られている犬神や大口の真神も、ニホンオオカミが神格化されたものだと考えられています。

これは、食害で悩まされていた農村では、その原因となる野生動物をニホンオオカミが食べてくれたため、神聖視されたという説が有力です。 他にも、魔除けの飾りとしてオオカミの骨を受け継ぐという習慣を持った地域もありました。

関連記事

フクロオオカミとは?人を敵に回し散々な最後に【絶滅動物シリーズ】

人間によって滅ぼされた動物は数多く存在しますが、フクロオオカミもその1種です。 人間は意図的で

人間によって滅ぼされた動物は数多く存在し

二ホンオオカミが絶滅した原因とは?

ニホンオオカミの確実な最後の生息情報は、1905年1月の奈良県吉野郡小川村鷲家口(現在の東吉野村鷲家口)で捕獲された若い雄でした。 環境省のレッドリストでは「過去50年間生存が確認されない場合、その種は絶滅した」とされているため、ニホンオオカミは絶滅種となります。 それでは、ニホンオオカミの絶滅は何が原因だったのでしょうか。

ニホンオオカミの絶滅は確かなことは分かりませんが、いくつかの要因が関係していると考えられています。 まずは明治以降に西洋犬が導入されたことで流行した、狂犬病やジステンパーといった伝染病です。 江戸時代の1732年ごろもニホンオオカミの間で狂犬病が流行。オオカミによる襲撃が増加したため、駆除が行われました。

さらには、江戸後期から明治初期にオオカミ信仰が流行し、その遺骸の需要が高くなったため、多くが捕殺されたとも考えられています。 他にも、開発による餌資源の減少や生息地の分断など、いつくもの要因が絡み合い、ニホンオオカミの個体数は減少。やがて絶滅したと考えられています。

関連記事

ニホンアシカとは?絶滅した日本唯一のアシカ【絶滅動物シリーズ】

水族館や動物園で人気のアシカ。 アシカショーを見て、その身体能力に驚いた人は少なくないでしょう

水族館や動物園で人気のアシカ。 ア

二ホンオオカミの剥製と生存の可能性

絶滅してしまったニホンオオカミですが、一目見たいという気持ちになってしまう方もいるかもしれません。 ニホンオオカミの剥製であれば非常に珍しいものの、日本国内にいくつか残されています。また、生存の可能性が指摘されることも。 ニホンオオカミの剥製と生存の可能性をご紹介します。

ニホンオオカミの剥製

ニホンオオカミの剥製は、国内だと以下の施設で保管されています。

- 国立科学博物館

- 東京大学農学部

- 和歌山県立自然博物館

国立科学博物館の剥製に関しては、ヤマイヌのものと思われていましたが、調査した結果、ニホンオオカミと判明。2024年、正式に発表されました。

日本の他では、オランダのライデンにある「オランダ国立自然史博物館」に、シーボルトが江戸時代に持ち帰った多くの動植物標本の1つとして保管されています。

ニホンオオカミ生存の可能性

1970年代、紀伊半島の山間部で捕獲された動物が二ホンオオカミではないか、と騒動になったケースが複数ありました。 1973年8月16日、和歌山県田辺市にある槇山(まきやま)の水路で動物の死体を発見。同20日も衰弱した同様の動物が発見されています。 これには、ニホンオオカミの可能性がある、タヌキや野犬と誤認したなど、専門家たちの中でも意見が分かれました。

1996年の秩父山系でも、ニホンオオカミに酷似した動物が撮影され、動物学者の今泉吉典はオランダの標本と比較し、本物である可能性を12の根拠によって示しています。 他にも、大分県の祖母山も2000年に二ホンオオカミらしき動物の写真が撮られました。 この状況を見ると、日本のどこかにニホンオオカミが生存している可能性も否定できないかもしれませんね。

ニホンオオカミの悲劇を繰り返さないためにも

生態系は人間に多くの恩恵をもたらしますが、何らかの種が失われることでそのバランスを崩す恐れがあります。 そうなると、人間が生活するために必要な資源が失われることもあるでしょう。 ただ、生態系のバランスを崩してしまう要因の多くは人間が関係しています。 私たちが生態系のバランスを崩すことがないよう、環境問題を意識し、自身に何ができるのかぜひ考えてみてください。

関連記事

減少する生物多様性とは?絶滅危惧種が増える原因は環境問題か

生物多様性、という言葉を聞いたことがあるでしょうか。文字の通り、幅広く様々な種類の生物が存在すること

生物多様性、という言葉を聞いたことがある