原発事故被災地はいま フクシマの中間貯蔵施設と被災地を見る

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

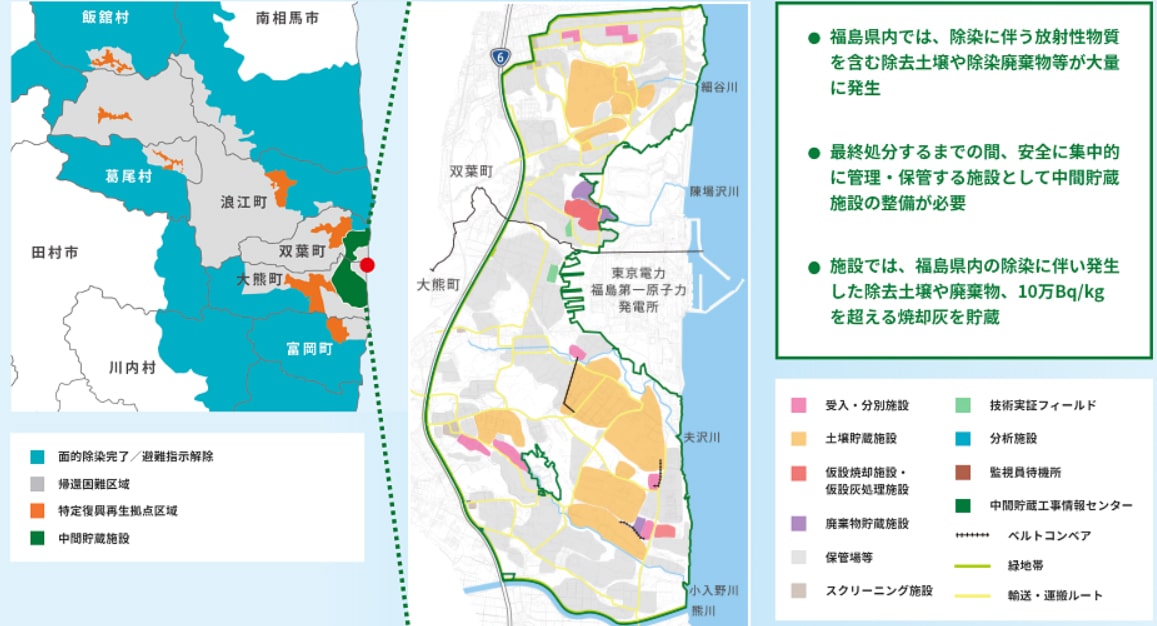

福島原発事故が起きた2011年3月11日から14年余。放射能で汚染された福島県内の土壌を除去し、保管している中間貯蔵施設は1,600ヘクタールに及び、原発事故を起こした福島第一原子力発電所のあった大熊町と双葉町の2町にまたがる。政府は福島県との約束で、2045年までに県外に持ち出し、最終処分するとし、それまでに放射能の濃度が比較的低い除染土展望や道路の埋め立て材として利用し、除染土の量を増やそうとしている。

しかし、県内からの撤去を求めた福島県ですら、「県外ですんなり受け入れてくれるとはとても思えない」との声も漏れる。復興のかけ声で、原発事故と東日本大震災の被災地には真新しい公共施設が建ち並び、元の町並みの原形をとどめない。「復興」に向けて、巨額の税金が投入された。が、さて、人々の生活は再建され、安住の心を取り戻したのか。

ジャーナリスト 杉本裕明

大熊町を目指す

私有車のナビにJR常磐線の大野駅を登録し、東京から常磐自動車道を北上する。楢葉インターを降りて、国道6号をゆっくりと大熊町に向かう。両側には水田の風景が続く。真新しい住宅や会社の建物が点在する。コンビニもあり、のどを潤すのに困らない。車の交通量も多い。機動隊が道路で検問し、ひとっこ一人いなかった被災直後の風景とは様変わりだ。

参考:環境省 中間貯蔵施設情報サイト

ナビが誘導した大野駅がみえた。薄橙色でピカピカの新しい駅だ。その東隣にモダンな形をした大熊町産業交流施設のCREVA大熊がこの日の集合場所だった。中にJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の中間貯蔵事業情報センターがあり、原発事故の後始末の1つである除染と、除染土を保管する中間貯蔵施設と、放射能の安全性についてパネル展示していた。

中間貯蔵施設は巨大だった

JESCOが用意した小型バスに乗り、見学コースに乗りだした。今回は大熊町側の施設を見て回るコースだ。中間貯蔵施設の敷地は1,600ヘクタール。大熊町と双葉町にそれぞれ4つ、合わせて8つの中間貯蔵施設がある。

バスの右手に大熊1工区が見えた。巨大な土の山である。貯蔵施設といっても建物の中への保管ではない。底の部分に水分が浸みだし、他の土を汚染しないように二重の遮水シートを敷く。その上に除染土を均一に積み上げ、重機で転圧し、固める。そしてその上を雨水防止のために遮水シートで覆い、さらに山砂で厚さ60センチ覆土する。

それでも汚染された水が環境汚染しないようにと、浸出水処理施設もあり、放射能の濃度を測って、問題ない事を確認してから放流している。しくみは、管理型の廃棄物最終処分場そっくりだが、上部を遮水シートでくるむ分、より堅牢といえる。処分場の専門家はいう。

「構造面からいうと、除染土の最終処分場です。これを掘り返して持ち出すのは大変な作業です」

1工区の受入は、2018年に始まり、103万立米を埋め、2023年1月に終わった。1工区の受け入れ・分別施設は解体されていた。5工区は、バスから降りて見ることができた。少し盛り上がった地面が100メートル以上向こうにある林まで続いている。

覆土すれば放射能は防げる

「これで測ってみてください」。職員から線量計を渡され、地表から1メートルの腰のあたりで線量計を見ると、0.159マイクロシーベルト。「こんどは地面に近づけてください」。促されて、地面に近づけると、0.163マイクロシーベルト。ほとんど変わらない。

隣にいたアドバイザーの三浦さんが説明した。「除染土をどれだけ積み上げるかにかかわらず、30センチ覆土すると放射能はほとんど通過することができないことがわかっています」。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

これらの工区では、崩れたりしないように除染土と覆土の間に2.5メートルの厚さで土の堰堤が張り巡らされているから、放射能が漏れる可能性はゼロにちかいと言えよう。ただし、向こうの林、森林は除染されていないので、そばまで行くと、約1.5マイクロシーベルトまで高くなるという。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

重機で転圧までした除染土は、「埋め立て」以外の何ものでもないといえよう。しかし、この事業を国から任されているJESCOの職員は「貯蔵」という言葉を使いこそすれ、「埋め立て」という言葉は使わない。大熊1工区と双葉1工区は埋め立てが終わり、他の工区は搬入がまだ続いているというが、これまでに1,400万立米の除染土が持ち込まれ、埋められた。他の工区もほとんど終了に近いが、敷地にはなおフレコンバックが積まれ、埋め立てを待っている。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

20年後にまた持ち出すというが

こんなに堅牢な施設を設置し、安全性を確保したのに、なぜ、持ち出さねばならないのか。見学前に、JASCO幹部の環境省OBに尋ねたことがあった。「県を納得させるためにはそういうしかなかったと思います」と彼は言った。

原発事故のあった2011年当時は民主党政権だった。菅直人首相に細野豪志環境大臣のコンビだ。菅首相は最初、「汚染された土の処分先として福島県内に最終処分場を設置させてほしい」と持ちかけたが、佐藤雄平知事が反発。最終処分から一時保管施設に名称を変えたが、それでも拒否され、30年後に全量を県外の最終処分場に持ち出すと提案した。「口約束では困る」と抵抗され、2013年に施設の建設・管理を担わせるJESCOの設置法の条文に2045年までに撤去することを書き加えた。

選別施設はほとんど撤去されていた

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

バスを降りて、線量計で測った5工区に受入・分別施設の建物が残っていた。「この中は撤去され空っぽです。いずれ建物も解体されます」とJESCOの職員が説明した。作業員が福島県で住宅地や道路沿いを除染した除染土は、黒のフレコンバックにつめて地元の仮置き場に保管されていた。貯蔵施設ができると、順番に運ばれ、破砕処理施設で、フレコンバックを機械で剥ぎ取る。さらに除染土から草木などの異物を除いた上、ベルトコンベアで貯蔵施設に埋めていた。職員は、「放射能が8,000ベクレル以上と以下におおまかにわけられ、4分の3は8,000ベクレル以下です」と説明した。

2工区の隣には、仮設焼却炉があった。仮設といってもプラントはむき出しでなく、立派な建屋で覆われている。汚染がひどかった7市町村ごとに仮設炉が設置され、それぞれ汚染された廃棄物を燃やしていたが、数年後には処理が終わり次々と解体された。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

過剰な焼却施設は疑問符がつく

現在も稼働しているのは、双葉工区の1日200トンの焼却能力のあるストーカ炉と75トンの灰溶融炉2炉の計3炉と、大熊工区の150トンのシャフト炉と75トンの表面溶融炉2炉の計3炉だけだ。いずれも環境省の入札でプラント会社とゼネコンの企業体に決まったが、その多くが応募は1企業体だけで決まっている。しかも、20年以上使える炉を数年稼働させただけで解体し、数千億円の予算が消えた。あるプラントメーカの技術者が疑問をぶつけた。

「市町村ごとに設置しなくても共同で利用すれば、炉の数は少なくてすむ。あまりにももったいない」

私たちを乗せたマイクロバスは、展望台にも立ち寄った。その日はあいにくの雨で視界が悪かったが、晴れた日には、福島原発と処理水を貯蔵したタンクの群れが見えるという。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

小高い丘に海渡神社があった。震災で破損したが、修復され、いまも大熊の住民らが祈願に参る。隣に小入野地区の住民の碑と墓碑が並んでいた。この地区の住民12人が亡くなり、避難した住民は辛酸をなめたが、戻る土地はない。ふるさとの小入野を忍び、住民は各自墓地の墓碑をここに持ち寄った。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

中間貯蔵施設は構造上、管理型の最終処分場にほかならない。締め固め、上部を3メートルもの土で覆った「処分場」から除染土を掘り返すのは大変な作業だ。JESCOや土木業者を潤しはしても、調整・交渉能力に劣る環境省にそれを実現できる力があるとはとても思えない。

受け入れる県外の自治体は多分現れないだろう。仮に了承する奇特な首長が現れても、住民の強い拒否反応に直面し、立ち往生することだろう。原発事故直後から除染と中間貯蔵施設の整備にかかわってきた環境省の幹部OBは、この事業の難しさを語り、こう言うしかなかった。

「結局、どこかで、政治家が、ここを最終処分場にするしかないと、決断するかだと思う」

みな、そのことを感じながら、再生土の利用という弥縫策を唱え、先延ばしを繰り返しているだけではないのか。しかし、それが、地元の人々をはるかに傷つけるに違いないというのに。

かつて通った高濃度汚染地域だった

JESCOは、貯蔵施設と別に、飯舘村長泥地区の環境再生事業の実証事業の見学会も開いている。飯舘村は農林業がさかんな村だった。それが、原発事故で住民たちは避難を余儀なくされた。その後避難指示が解除されたが、放射能の濃度の高い長泥地区はそのままだった。

筆者は、南相馬市から国道114号に沿って西に走り、狭い県道399号に入った。南相馬市から浪江町に入り、さらに飯舘村を目指す。うっそうと茂る木々の葉をかき分けるように走る。そこに陽光が当たり、きらきら光る。

「これはかつて走った道ではないか」

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

取り残された住民

険しい山を縫うように走り、記憶が戻ってきた。「原発事故直後に走った山道だ」。数分後、左手に「赤宇木」の看板があった。

「やっぱりそうだ」

当時、農家と酪農家が多く、浪江町の北西部にあった赤宇木地区は、浪江町の中でも特に高い放射能汚染にさらされていた。にもかかわらず、思うように情報が伝わらず、避難が遅れた。私は、赤宇木地区から本宮市に逃れた農家から、その様子を聞き、レンタカーで赤宇木に向かった。手元に置いた線量計の数字がどんどん高くなり出した。

「12マイクロシーベルト、18マイクロシーベルト、23マイクロシーベルト、27マイクロシーベルト」。糸の切れたタコのようにひたすら上がり続ける数字に、ハンドルを握った手が、冬だというのに汗ばんだことを覚えている。

浪江町下津島の松本旅館を経営していた元県職員の今野秀則さんは、当時下津島の行政区長をしていた。原発事故があり、浪江町の西部にある津島地区に向かって海に近い東部、近隣の市町から大量の住民が避難してきた。今野さんはじめ下津島の住民は、学校や公民館に避難させ、住民に炊き出しを行った。助け合いで生きてきた下津島の人々にとって、ごく自然な行動だった。

しかし、いつまでたっても国と県からは肝心の情報がもたらされることはなかった。住民はテレビで原発の状況を追った。爆発事故が起きた事を知り、町長は全町民の避難を決断した。

国は何の情報も出さなかった

今野さんは2日かけて下津島の住宅を訪ねて回り、避難指示が出たことを伝えた。だが、家々が比較的集まった下津島に比べ、赤宇木は、農家が方々にあり、100軒近くあった。区長一人で連絡を徹底することは不可能だった。赤宇木から避難した一家も、避難指示を知らず、逃げ遅れた。妻は「牛に餌をやっていたら、ある日、防護服姿の自衛隊の隊員がやってきて、こんなところで何をしてるんですと、言われました。放射能汚染がひどいことを初めて知った」と振り返る。それから14年。赤宇木のセシウムは大きく減衰したが、それでも、住宅に戻って生活できるだけの数値にはとどかず、規制は解除されていない。

車で走ると、左右に「帰還困難区域 立入禁止」の看板が幾つもあった。その1つは、奥に仮置き場があった。いまも除染が続けられているようで、作業車とヘルメット姿の作業員が見える。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

飯舘村に入ると、除染土の仮置き場の跡があった。土が積み上げてあり、台形状の山が3つ。「改良土」とある。そばに取り残したのか、黒のフレコンバックが10個近く無造作に置かれていた。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

飯舘村では、農作物の実証実験をしている

飯舘村に入り、ひときわ細くなった道を下ると、眼下に環境省の実験施設が見えた。手前は田んぼのあと、重機で造成しているようだ。奥には村の長泥コミュニティセンターと、環境省のプレハブの事務所があった。

飯舘村は、2017年に環境省に、除染土(再生土)を使い、営農しやすい盛土造成をする事業を要望した。段々畑を平にしたり、圃場整備したりするのに除染土を使い、国に農業振興の基盤作りを求めている。

だが、農場の整備の経験のない同省にそんなことができるのだろうか。結局、実行したのは、長泥地区の民間の田畑を借りて、5,000ベクレル以下の除染土を再生土と名付け、稲や野菜を栽培し、安全性を確認するだけだった。そんな単純な実験に5年を超える時間と巨額の税金を投入している。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

実証実験は、2工区と3工区、それに事務所からかなり離れた4工区で、2021年から24年まで水田試験を行い、2工区では畑作の試験も行った。心配された放射性セシウム濃度は、玄米が0.4~0.6ベクレル、もみが0.8~1.3ベクレル、稲わらが1.6~6.6ベクレル、大豆が4.7ベクレル、トウモロコシが0.5~5.9ベクレルだった。

いずれも食品基準の100ベクレルを大きく下回った。レタス(0.3~0.4ベクレル)、キャベツ(0.4~0.8ベクレル)、ホウレンソウ(0.4ベクレル)など、野菜も同じで、安全性が確認された。これは、土の粒子の隙間にセシウムがすっぽりはまり、植物にはほとんど移行しないということが、原発事故後の研究からわかっている。実験結果はそれを裏付けたという。しかし、安全と安心とは別物だ。このため環境省は、口に入れることのない、バイオマス発電に使うエネルギー作物も視野に入れて実験している。

2工区で、線量計をかざしてみた。「今度は地面に近づけてください」。職員に促され、地面にくっつけると0.16マイクロシーベルトから0.20マイクロシーベルトに少し上がった。ここでも厚さ60センチの覆土が放射線を防いでいた。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

実験で安全性確認できたのに販売できず

当日の見学者15人と案内役のJESCOと環境省の職員らを乗せた小型バスは、少し離れた4工区の水田に。実証実験が終わり、2025年4月に環境省から飯舘村の所管となり、村から委託された農家が稲を育てる、実証実験を2年続けるという。安全性が裏付けられたら、農水省と福島県の許可を得て販売できるはずだ。いつまで同じ実験を続けるのか。これまで収穫した米はすべて稲の状態で廃棄し、水田にすき込んでいるというではないか。環境省福島地方環境事務所の担当者に聞くと、こう説明した。

「環境省などが主体となって米をつくっても販売は認められないのです。農家が管理して栽培し、初めて許可が出るというわけです。そこで飯舘村の管理とし、農家に栽培してもらうことにしました」

「じゃあ、今年植えた苗が育ち、収穫した米は販売できるのですね」と聞くと、担当者は首を振った。

「それがだめなんです。環境省の実験でなく、実際に農民がその田んぼで実験し、安全性を確かめないといけないと言われました。農水省、県と協議し、農家が実証試験を2年行い、問題なければ翌年から販売の許可が出ることになりました」

お役所仕事、縦割り行政の弊害とはこのことを言うのだろう。そもそも、実証実験は何のためにあるのか。長泥の農民が一刻も早く米作りができるようにすることではないのか。それが頭にあれば、同省が実証実験を始める前に、農水省、福島県と協議し、早期の許可の確約を得ておくべきだった。

ハウスで花を育てる農家は訴えた

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

最後に見たハウス園芸のハウスに入ると、ピンクの花が咲き誇っていた。カスミソウ、アルストロメリア、ラナンチュラス、スターチュ。環境省に委託された会社と契約し、花を育てている長泥の住民たちがいた。

その一人、鴫原良友さんは「私たちは一刻も早く米を販売したいが、国の縦割り行政がそれを阻んでいる」と訴えた。鴫原さんは長泥地区の元行政区長。村外に避難したままだが、残した田畑で農作業をするためにプレハブ小屋を建て、通っている。

村民の思いを切々と語った。鴫原さんらは、栽培した花と種子を見学者にプレゼントした。ハウスでは、再生土に覆土して植物を栽培、セシウムがほとんど移行しないことを確認した後、再生土を除いた後も栽培を続け、見学者に理解を求めている。

浪江町に残っていた松本屋旅館

隣の浪江町では、原発事故の放射能汚染で、津島地区の約450世帯、1,400人が、帰還困難区域に指定されたままになっている。そのうち半分の682人が、国と東京電力に対し、損害賠償と現状を元に戻す原状回復を求め、2015年9月から28年11月にかけて福島地方裁判所に訴えた。

2021年7月、福島地裁は、国と東京電力の法的責任を認め、慰謝料1人165万円の被ばく慰謝料を認めたが、原状回復については、請求を却下した。このため、原告側は控訴し、仙台高等裁判所に移った。

この原告団の団長が今野秀則さんだ。避難して大玉村に住む今野さんは、浪江町下津島にある松本屋旅館で待っていた。今も下津島の行政区長をしている。2011年から12年にかけ、3回ほどお目にかかり、話を聞いて以来である。なぜ、裁判なのか、今野さんは、「一方的に被害を受け、津島での生活も文化も失った。自分たちには何の落ち度もないのに」と言った。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

ふるさとを返せ裁判

被災者には慰謝料が払われてはいるが、金額は少ない。その不満もあり、慰謝料の請求になってはいるが、一番は、ふるさとを元に戻せという切実な思いだった。

「14年の間に地域は荒廃し、家々は草木に埋もれ、動物に入られてめちゃめちゃになり、解体が進んでいます。若い者たちは避難先で仕事につき、新しい生活に踏み出しています。帰還困難区域が解除され、住めるようになってもかえってくる住民はごくわずかでしょう」

「かつては、お祭りがあり、さまざまな行事があり、人びとは助け合って生きてきた。それが町を追われた。私たちは悪いことを何一つやってもいないのに。私たちにとって、ふるさとは何ものにも代えがたい場所です。私たちの人生が詰まった場所です」

松本屋は明治時代に建てられ、太い柱は黒光りしている。公費で解体できると伝えられ、今野さんは悩んだ。生まれ、育ち、ここから勤務先の県庁に通った。隣に我が家を建て、旅館をぴかぴかに磨き、客を招いた。

研究者の施設として残った旅館

4代にわたり守ってきた旅館を残したいが、都会に住む子どもたちに後を継いでくれというのはとても無理だ。公的解体の申し込みの期限が迫り、悩んでいた頃、知り合いの研究者、木村真三さんから相談があった。

「研究室として使わせてもらえませんか」

木村さんは国の放射線の研究所に勤めていたが、福島原発事故では住民の側に立って行動してきた研究者だ。事故が起き、研究目的で多くの研究者がフクシマにやってきた。モルモットを扱うようにデータをとると、大半がフクシマを去った。

しかし、木村さんは、研究所を辞め、フクシマに残った。福島を拠点に研究を続けている。「ほかの研究者とは違う」と、今野さんが尊敬していた研究者だ。

今野さんは、どうしても決心がつかず松本屋と並びの藏を残すことを決心した。残ったのは福島県庁に勤めていた頃に立てた隣の住宅と裏にある藏。いったん公費解体を申請したが、木村さんが研究活動していた大学の施設が使えなくなり困っているのを知り、残して提供することにした。「研究所の出先として役立つなら」。研究を支援することが、ふるさとを返せと言う今野さんら住民の務めでもあるとの思いからであった。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

その松本屋旅館にかつて入り浸りだったのが、福島市の山崎健一さんだった。

「高校教師になって最初の初任地が津島高校。松本屋旅館に立ち寄っては家族のようにかわいがってもらった」。今野さんも言う。「大学が休みで帰るたびに、山崎さんがいた」。その山崎さんは、結婚し、南相馬市に居を構えた。

「はらまち9条の会」に参加し、南相馬市に住む広島・長崎で被ばくした人たちの聞き書きを本にまとめた。「原発事故で、この人たちは二度被ばくし、再び避難を強いられたのです」

山崎さんは、妻と避難した先の福島市に移り住むことになったが、「はらまち9条の会」の会報の編集を担う。月に一度、市に通う。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

浪江町の北にある南相馬市は人口5万人。小高地区の一部はいまも居住が制限されている。だが、水田の跡地を巨大なメガソーラーが覆い、復興工業団地の整備も進む。ロボットの開発を県と市は復興の旗印にしようとしている。市街地では、古い住宅が解体され、新しい住宅や公共建築物が立ち並ぶ。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

何か、大切なものが失われつつあるのではないか。そんな思いを募らせていた山崎さんは、あることを耳にした。「空き家を公的解体しないか」と市から言われた家主が逡巡しているという。南相馬市小高区にあるその古民家は、在野の憲法学者、鈴木安蔵が幼い頃に育ったすみかだった。

憲法の象徴を守ろう

その古民家を訪ねると、「国登録有形文化財」の札が立てられていた。親族がかつて薬局を営み、その後、空き家になっている。大正時代に建築された家の内部は凝った造りで、薬局を営む主人が客人を迎えるのに使ったというのもわかる。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

1904年雑貨商の家に生まれた鈴木安蔵は、地元の相馬中学から仙台の第二高等学校、京都帝国大学に進んだ。マルクスの影響を受け、文学部哲学科から経済学部に転部したが、社会科学研究会に所属していたことから、治安維持法違反の容疑で逮捕され、懲役2年の有罪判決を受けた。自主退学ののち、東京で憲法学・政治学を学んだが、再び治安維持法違反容疑で逮捕され、獄中で憲法学の研究を貫いた。

いまの憲法の下敷きを敷いた鈴木安蔵

その努力が報われる日がやって来た。敗戦後の1945年11月、鈴木がたった一人憲法の専門家として入った民間の「憲法研究会」は憲法草案要綱を発表した。国民主権、基本的人権、象徴天皇制を掲げていた。

連合軍の総司令部(GHQ)が注目した。いま、日本国憲法をGHQの押しつけと批判する人たちがいるが、吉原泰助・元福島大学長(経済学者、故人)は、「鈴木憲法が日本国憲法の下敷きになっている」と賛辞を惜しまない。鈴木はその後、静岡大学など幾つかの大学で教授等を経て、1983年8月、79歳で亡くなった。

公費解体の危機を知った山崎健一さんは「福島県9条の会」の元会長、吉原元学長に相談した。「保存すべきだ」。同じ頃、会員の志賀勝明さんも吉原さんから同じことを言われていた。市長に相談しに行くと、市長は「いい考えがある」と、文化財の指定を受けるよう勧めた。指定されれば解体を免れる。

讃える会の会員募集に300人が手をあげた

2人を中心に準備を進め、国の有形文化財の登録を得て、2020年夏に「鈴木安蔵を讃える会」が発足した。この家は、憲法を守る、人権を守る、その象徴である。でも古民家を維持するにはお金がかかる。支えるためにどう会員を増やすかが課題となった。

そんなところに、応援を買って出たのが、東京新聞の記者だった。安蔵の家を記事にし、全国に発信した。反響は大きく、遠方に住む人たちからも、会員になりたいと、申し出が舞い込んだ。

いま、会員は340人。吉原さんから「志賀さんにやってほしい」といわれ、会長に就任した。漁業を生業とし、父親と叔父の3人を乗せた福神丸で浪江町の請戸漁港を出港し、沿岸でホタテを獲った。仲間と漁獲量を決め、平等に配分することで、資源の枯渇を防いできた。

こんな平穏な日々は、原発事故で吹っ飛んだ。津波に船は流され、放射能汚染で志賀さん一家は避難した。漁の仕事を失った勝明さんを、農協に勤める妻のチヨさんが支えた。いま、志賀さんは、鈴木安蔵の家の管理をするため、相馬市から通う。漁業補償を巡る東電との交渉はいまも続く。志賀さんが言う。

「間違いに気づいたら改める。国も東電にもそれがないんだよ」

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

巨大な仮置き場がいまも残る

その小高区の海岸近くを走ると、巨大なメガソーラーが水田にかぶさるように広がっていた。パネルの波が陽光に銀色に光る。その少し先に、白っぽい塀が見えた。塀に「東部仮置き場」の文字があった。車で一周するだけで数分かかる広大な土地だ。それを塀が取り囲む。

正門から中を見ると、大量の盛り土の山が見える。飯舘村で見たのと同じだ。雑草と赤茶けた土がまだら模様のように。寒々とした光景だ。線量計が設置され、0.09マイクロシーベルトを示す。周辺は除染してあるから、低いのは当然だ。

環境省のホームページによると、盛土は、除染土を公共事業に利用するため、安全性や強度を調べようと、除染土の粒度などを調節し再生土の名前で実験したという。無数の盛土は、再生土を撤去したあと、ほかの仮置き場を整地したときにでた土を持ち込み、盛土し、ストックヤードとしているという。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

原発事故の爪痕が癒されるのはいつ

環境省によると、いまも除染土が残る仮置場は福島県内に9か所ある。南相馬市には除染土はないが、東部仮置場のように環境省が管理を続けている仮置き場が8か所残る。環境省福島地方環境事務所の仮置場対策課長は「順次、仮置き場をきれいにし、所有者に返していますが、返還し終わるのがいつになるかは、まだわかりません」と語る。

鈴木安蔵の家が、基本的人権を守る憲法の砦だとすれば、仮置場は、その人権を住民から奪った原発事故の爪痕である。その爪痕が癒されるのはいつのことだろう。