永遠の化学物質、PFASを考える(下) 都が公表したのは10年以上後だった 立ち後れ目立つ国の対策

杉本裕明氏撮影 無断転用禁止

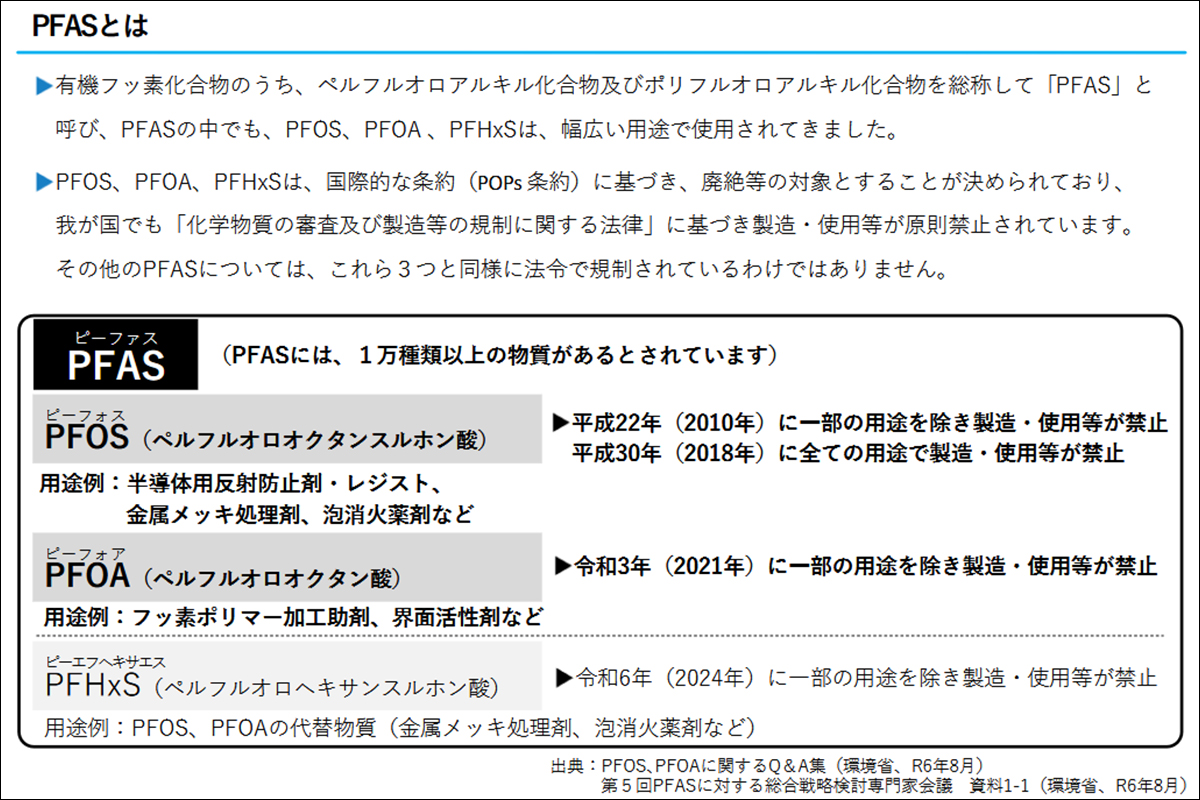

環境中に出ると容易に分解されないことから「永遠の化学物質」と呼ばれるPFAS(ピーファス、有機フッ素化合物)。(上)では、東京都や環境省の研究所が20年前から河川を調査し、多摩川などの高濃度汚染を知っていたことを伝えました。下では、それから10年以上たって始まった国や東京都の取り組みの状況や、水質基準制定の動きを追いかけます。

ジャーナリスト 杉本裕明

関連記事

永遠の化学物質、PFASを考える(上)いち早く汚染源に迫り警鐘ならした研究者と研究員がいた

都のデータ公表は2020年

都水道局は、このデータと都環境科学研究所の研究員らによる多摩川の調査結果により、2005年10月から府中市の武蔵台浄水所で測定を始めた。

浄水場に流入する原水は1リットル中181ナノグラム、浄化処理した浄水で39ナノグラムを記録したため、翌年度から多摩地域全体の浄水場に調査を拡大した。国分寺市、調布市などで汚染が拡大する。経年変化を見ても一向に各浄水場の濃度が下がらない中、2009年度から区部も含め、都内全域での検査に広げた。

水道水について、都が汚染された地下水をくみ上げていた府中市の武蔵台浄水所などの施設を閉鎖し、利根川の水を多摩川の取水とブレンドし、濃度を下げて多摩地域の住民に供給を開始し、それまでの一連の調査結果を公表したのは2020年1月のことだった。

50ナノグラム設定の動き見て公表か

これは厚生労働省が2020年4月に両物質を水質管理目標設定項目にし、1リットル当たり50ナノグラムを暫定目標値にする動きを見ての動きだった。都水道局は「汚染されていない水道水を供給するのに対応策の検討も含め時間がかかった」と説明する。

もちろん、どの程度まで数値を下げたらよいのか、国の姿勢が決まっておらず、数値を出すと、それが一人歩きし、安全性論議が起きることを都が懸念したように思える。

しかし、長期にわたる測定値を都民に一切知らせないというのはどうか。それが突然公表されたために、多摩地域の住民の不信感を招いた。都が発表した浄水場のPFOSとPFOAの数値を見ると、武蔵府中台浄水所(府中市)と東恋ヶ窪浄水所(国分寺市)が2011年から19年まで他の浄水所に比べてかなり高い値を示し、多摩地域の多の市の浄水所の汚染の実態が判明していく。

それを受け2009年度からは23区にも調査を拡大し、都内全域での調査に代わった。これは国が同年度から測定地点を大幅に増やしたのと軌を一にしていたし、それはまた、同年5月にPFOSがPOPs条約で付属書B(制限)に指定され、一部を除き、製造・使用が禁止を求められた年でもあった。

米国の環境保護庁は迅速だった

一方、PFASを開発した米国ではどうだったのか。PFASの製造は1940年代に米国の化学メーカー3Mが始めたものだが、3Mと、PFOAをフッ素樹脂製造に使っていたデュポンの両社は、60年代から動物実験や従業員の調査を行い、有害性を調べていた。1997年にはミシガン州立大学と3Mの研究者らはPFASが環境汚染物質になりえるとの論文を発表した。

EPAによると、PFOSが一般の人々の血液中に広まっていることを示す情報から、残留性、生物蓄積性、毒性の懸念を示し、3Mとの協議を行い、2000年にPFOSとPFOAの製造を2002年までに終えることを発表した。

参考:人権と部落問題 2024年5月号7頁 「広がるPFAS汚染―汚染の現状」原田浩二

メーカー8社に削減呼びかけ

EPAは、2002年と2007年にTSCA(有害物質規制法)で、米国市場のすべてのPFAS化学物質を基本的に網羅する271種類のPFAS化学物質の将来の製造・輸入を制限した。EPAはPFAS業界の主要企業8社にPFOA排出削減計画を呼びかけた。 内容は、以下の2つ。

- 2010年までに、PFOA、PFOAに分解される可能性のある前駆体化学物質、および関連する高同族化学物質のすべての媒体に対する工場排出量、これらの化学物質の製品含有量を2000年基準から2010年までに95%削減する

- 2015年までにこれらの化学物質を排出物・製品から排除さらにEPAはPFOA、PFOS、およびその他の長鎖PFASの代替品を評価している。8社には日本の旭硝子、ダイキン工業も含まれ、8社すべてが目標を達成した。

参考:EPA TSCAに基づくパーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)のリスク管理

『沈黙の春』からPOPs条約へ

国際社会では、戦後、水俣病の原因となった水銀、イタイイタイ病の原因物質であるカドミウムなど重金属による公害から、有害化学物質の世界に移る。1962年にはレイチェル・カーソンが有名な『沈黙の春』を著し、DDTなど農薬を告発する。これを機に化学物質を安全に管理しようという考え方が広まり、1971年にOECD(経済協力開発機構)に化学品プログラム(現・環境保健安全プログラム:EHS)が発足した。大量の化学品が市場に出る前に安全性を試験し、管理方法の共通化を目指した。

1980年代に入って、リスク評価とリスク管理の方法が導入された。加盟各国が分担しながら年間生産量が5,000トン以上の化学品の安全性を評価することになった。

一方、残留性や人、物への毒性が強く、体内に蓄積する化学物質を規制するため、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)が2001年に採択、2004年発効した。国際的に廃絶と削減の取り組みを世界で取り組むための仕組みで、DDT、アルドリンなど殺虫剤8種類とPCB、HCB(ヘキサクロロベンゼン)の工業製品2種類、非意図的な生成物のダイオキシンとフランの計2物質が規制対象とされた。

こうしてベンゼン、トリクロロエチレンなど有機塩素化合物を中心に順次増やされ、今回取り上げたPFOSは2009年に制限、PFOAは2019年に廃絶、2022年にPFHxSも廃絶と決まった。

参考:環境施策のクロニクル 水俣病問題からパリ協定まで(吉田徳久 早稲田大学出版 2012年 219頁)

鈍かった政府の動き

各国は条約の締約国会議で決まると、化審法で指定し、製造禁止などの措置をとってきた。

しかし、米国のEPAが独自にメーカーと協議し、製造禁止、削減プログラムをつくり、計画的に化学物質を管理・削減していったのを知りながら、日本政府の動きは鈍かった。政府は化学物質審査法で第一種指定物質にし、製造と使用を禁止した。しかし、その後の流出や廃棄を規制するための基準値の設定には消極的で、米国や欧州が飲料水の基準値を設定してから後を追いかける「あと追い行政」に徹した。

こうした姿勢はあとになって住民紛争を招く原因となる。FAS問題では国や東京都、大阪府などは河川・地下水の水質調査を始め、汚染が起きていることをつかみながら、その対応策が定まらないため、対策や基準を定めるまで、調査結果を伏せた。それに調査と言っても、住民にとって重要な高濃度汚染の疑いのある地域の調査に消極的だった。規制がないため、製造をやめたあと保管していたPFASが流出したり、使用されたフッ素化合物を含む製品が廃棄されて処理業者に持ち込まれても、汚染の拡大を招いていったのである。

国に先んじて早くから着目した京都大学の小泉昭夫教授(現名誉教授)や弟子の原田浩二准教授らは、全国各地の河川や地下水、高濃度地域の住民の血中濃度を調べることで、汚染の実態が次々と明らかにされていった。泡消火剤の流出による河川・地下水の汚染問題は、沖縄県が積極的に調査し、政府に情報の開示を求めたことで、米軍基地がたびたび流出事故を起こしていたことがわかった。やがて東京の米軍・横田基地や他の自衛隊基地などに拡大していく。

やっと水質基準が決まる

一方、多摩地域では東京都が2020年1月、河川と地下水の検査結果を公表し、対策と情報公開を求める住民運動が広がった。各地で自治体が隠していた高濃度汚染の実態がわかるたびに不安を募らす住民らの追及が激しくなった。

その声に抗しきれない自治体から国に基準づくりを求める声が高まり、政府は2020年に水道水の暫定目標値、河川水の暫定指針値として、いずれもPFOAとPFOSの合計値を1リットル当たり50ナノグラムと設定した。2024年暮れには水道水の目標値を水質基準値に格上げする案をまとめた。

東京都環境局「有機フッ素化合物に関する東京都の取組」より

しかし、これは国が積極的に動いたからというよりも、汚染地域の住民や環境団体、自治体が自ら調査し、汚染の実態を告発したため、国が動かざるをえなくなったという面が強かった。

密室で決められたと批判も

これまでは自治体が水道水の検査を行う義務はなかったが、水道法を改正、水質基準にすることで検査が水道事業者に義務づけされ、基準内にすることが求められる。しかし、当初、厚生労働省の目標値と環境省の暫定指針値として決めた1リットル当たり50ナノグラムの数字は、米国が2017年にPFOSとPFOAの合計値を70ナノグラムにした際に根拠となるリスク評価の手法をそのままなぞって設定された。数値が米国より小さいのは、米国民より飲料水の量が少ないからである。

その後、EPAは合計値の新しい基準値として8ナノグラムを設定、水道事業者が対応するのにかかる費用の3分の1を国が負担し、5年間の猶予を与える新たな取り組みを始めていた。

日本の水道の50ナノグラムは、成人が1日2リットル水道水を飲み続けても健康に影響ない値を計算して決められている。その裏付けとなったのが内閣府の食品安全委員会が2024年6月にまとめた人のTDI(耐容1日摂取量)を1キロ当たり20ナノグラムとした数値だった。

採用された論文が差し替えられていた

委員会委員らが257本の世界の文献を評価し決めたとされていたが、途中で190本が外され、リストになかった201本が新たに付け加えられたことが、高木仁三郎市民科学基金PFASプロジェクト(代表・寺田良一明治大学名誉教授)の検証でわかった。PFASと腎臓がん、総コレステロールとの関連性を認める論文が評価の途中で外されたりしていたという。もちろん、委員らは承知していたが、このことは外部に公表されなかった。

また、「妊婦の血中濃度が高いと、子の染色体数が多くなる」という環境省委託の「コチル調査」(子ども健康と環境関する全国調査)も取り上げられることはなかった。

疑問に思ったプロジェクトのメンバーが当初採用されていた論文がどう扱われたかを追いかける検証作業を行いわかった。

プロジェクトにリスク評価の専門家としてかかわった遠山千春東大名誉教授は3月3日に都内で開かれた記者会見で、「このようなことが行われていたことを知って驚いた。リスク評価を行う際にありえないことだ」と語った。

同席した環境ホルモン国民会議の共同代表の中下裕子弁護士も「当初の論文をそのまま評価したらTDIはもっと厳しい値になっていたのではないか。食品安全委員会はどのように論文を選択したのか説明すべきだ」と話した。

食品安全委員会は「エビデンスが確かかしっかり吟味した」

一方、食品安全委員会はしっかり吟味し慎重に審査したと説明している。委員会ワーキンググループ(WG)座長を務めた姫野誠一郎昭和大学薬学部客員教授は評価書がまとまった2024年6月、以下のように話している。

「WGでは、現在の水道水の暫定目標値がこの数字だから、というような議論は一切していないです。われわれは、学術論文と各国政府機関などが出した報告書を読んで、どんな影響がどの程度の摂取量で出る可能性があるのか、食品からの摂取量はどれぐらいか、という議論をひたすら行いました」

「米国やEU等の政府機関の見解、考え方なども一様ではないので、取り入れるかどうか慎重に検討しました。このWGを始めた時点で、各国政府機関が決めていたPFASの安全性に関する指標値は、低いものから高いものまで、PFOSで10万倍、PFOAで1万倍もの開きがありました。なので、われわれはどのエビデンスが確かなものなのかをまずしっかり吟味することにしました。米国環境保護庁(EPA)が示した指標値がもっとも低く厳しいのですが、それまでに公表されていた各国の普通の人々の摂取量データと比較しても、かなり低い数字。つまり、世界の多くの人たちがおそらく、米国の指標値を守れない、という状況でした。もし、そのような低レベルのPFASがさまざまな健康影響を起こすとしたら大変なことなので、われわれも極めて慎重に論文を調べたわけです」

今後も評価をめぐって論争が続きそうだ。

参考:食品安全員会 PFASのリスク評価、その意味は? 姫野誠一郎座長インタビュー

食品安全委員会に出されたファクトシート

もともと、国はPFASの規制強化には消極的だった。

食品安全委員会の過去の議事録を見ると、2012年6月にPFASについて審議していた。食品安全委員会自ら食品健康影響評価を行うために、事務局がつくった評価ファクトシートを、課長がこの会議で紹介した。

評価と言ってもその内容は、フライパン等の調理器具にPFOAはほとんど存在せず、食品への移行はないとか、PFOAが事実上製造禁止になっているとか、製造・利用業界に都合の良いことばかりが記述されるだけで、研究機関などで行われていた河川の汚染データはなかった。問題なしとする項目が羅列されたシートを事務局の課長が読み上げ、委員会はリスク評価に進むことはできなかった。

小泉昭夫京大名誉教授は「委員会で2008年の段階ですでに検討を開始しながら規制値の必要性の提言を放置してきたことは、国の意図的不作為の典型例である。そのため飲料水及び環境水(公共用水域及び地下水)中の値に対して規制値はなく、国と汚染者の責任は免責されてきた」と断じる。

参考:永遠の化学物質 水のPFAS汚染 48頁

環境省の審議で異議を唱えた学者たち

当時、水道行政(検査など)は厚生労働省が所管していた(現在は環境省)。PFOSとPFAOを2009年に要検討項目にしていたが、対応は遅れた。河川水と地下水の保全を所管する環境省は2013年12月、中央環境審議会の小委員会を開き、PFOSのみ要調査項目に指定することを提案した。二人の委員らが異議を唱えた。

中杉修身国立環境研究所元研究員「要調査項目は動向を注視しよう、必要であれば要監視項目に持っていってという話です。PFOSはほかのものと違って原則禁止です。(指定するのは)PFOSだけでいいのか。規制されていないPFOAも要調査項目として調べる必要がある」

大塚直早稲田大学教授「結論に反対しているわけではないが、(格上の)要監視項目にしない理由も伺っておきたい。検出状況が明らかでなくても要監視項目にはなり得る。製造されなくなっていることはいいが、泡消火薬剤には入ったりし、これからも排出される可能性はある。製造しなくてもまた出てくる可能性もある」

環境省はこれを受け、翌14年3月両物質を要調査項目に指定したものの、要監視項目への格上げは見送った。

複雑なプロセスたどる

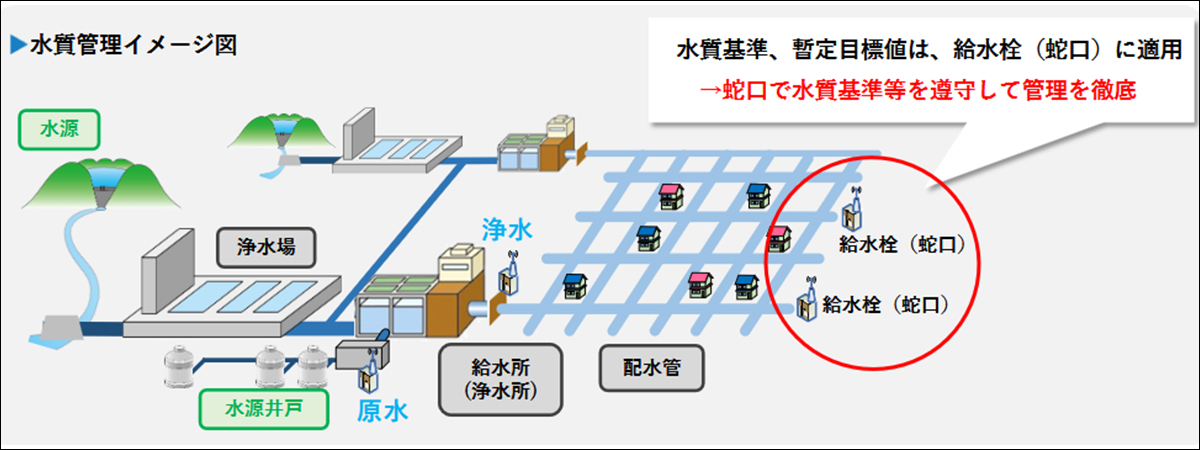

要調査項目、要監視項目とか専門的な言葉がこの世界では飛び交っていくので、整理しておこう。水道水など飲み水の水質基準と、その供給源にもなりえる河川や地下水の水質基準は、以下のようなプロセスを経て行われる。

ある物質について有害性の懸念がある場合、環境省は水道水で「要検討項目」、河川水で「要調査項目」に指定し、調査・検討を進める。その上で知見やデータが集まり、さらに検討が必要となると、水道水は「水質管理目標設定項目」に格上げし、「暫定指針値」が設定される。

しかし、これだけでは水道事業者に検査や指針値の測定や遵守を義務付けできないので、水道水については水道法で水質基準を設定する。ここで初めて水道事業者は法的に規制される。

環境基準の設定には消極的な環境省

一方、河川水は、調査項目から格上の要監視項目とし、必要な場合には環境基準を設定する。同時に河川に環境基準より10倍緩くした排水基準を設定し、水質汚濁防止法で排水を排出する工場・事業所などに遵守を義務づける。地下水の規制も同様の手続きで進められる。

PFASは、水道法の水質基準を設定する手続きの途中段階だ。通常は、水質基準の設定と環境基準の設定はほぼ同時に進められるが、今回、環境省は環境基準の設定について、「水質基準が施行された後、知見や測定値を収集し、検討したい」(環境管理課)と早々と先送りを表明している。

「水道水は浄水場で活性炭によって除去できるめどがついているが、河川の環境基準は汚染対策技術が確立していなかったり、汚染のメカニズムが解明されていなかったりして難しい」との声もある。

水道水の基準値を決める際、環境省が頼ったのが内閣府の食品安全委員会。国内外の論文を集め、健康に影響するリスク評価を行い、人が生涯摂取しても健康に影響のないTDI(体重1キログラム当たり)を決める。環境省は、TDIから、体内に摂取するPFOSとPFOAの合算量のうち飲料水に含まれる量を10%と推定し、1リットル当たりの基準値を導いている。

今回の検討ではPFOAとPFOSの合計値のTDI1キログラム当たり20ナノグラムから1リットル当たり50ナノグラムの水質基準値を導いた。

20ナノグラムは体重1キロ当たりなので、日本人の平均的な体重を50キロとすると1000ナノグラムになる。体内に取り込む量に占める飲料水の割合は10%なので10で割ると100ナノグラム。さらに日本人は平均2リットルを摂取しているので、1リットル当たりの数字にするため2で割ると50ナノグラムという数字になる。

しかし、小泉昭夫京大名誉教授は、この許容量を毎日摂取続けると、血中濃度が健康影響レベルの10倍を超えてしまうと、警鐘を鳴らしている。

河川調査しない自治体は9県も

水道水に比べて河川水や地下水の基準は要調査項目のままとされ、自治体に検査義務はない。いまも検査を行わない県があり、日本列島の地図に空白部分が広がったままだ。環境省によると、2022年度の検査報告がなかったのは秋田、新潟、栃木、群馬、富山、石川、山口、香川、長崎の9県にのぼる。

空白を解消し、特定の事業者などからのPFASの排出を止めるためには、環境省が環境基準と排水基準を設定し、法律で検査と遵守を義務づけることだが、環境省は両物質が製造されていないことなどを理由に尻込みする状態が続いている。

通常は、水道の水質基準が決まると、次に環境基準、排水基準、さらに土壌の環境基準といった手続きに移る。環境省は「飲用水の基準が(正式に)決まった後、環境基準をどうするか検討を進めていきたい」(環境管理課)と話している。

杉本裕明氏撮影 無断転用禁止

PFAS問題に詳しい畑明郎・元大阪市立大学教授は「汚染源を探し、排出をやめさせるための対策をとらないと問題は解決しない。環境基準と排水基準を設定するのは当然の措置。国が定めた水道水質基準も米国に比べて5倍以上も緩く、見直しが必要だ」と話している。

関連記事

PFAS(有機フッ素化合物)を追う 甘い基準を厳しくできないわけは?

最近、PFAS(有機フッ素化合物)による水道水や河川、地下水汚染が大きな問題になっています。どんな物

最近、PFAS(有機フッ素化合物)による