ネイチャーポジティブとは?重要される理由と国内の取り組み

自然は私たちに多くの恩恵をもたらします。空気や水だけでなく、あらゆるものが自然から取り出された資源によって作られているのです。 そのため、私たちは自然に生かされていると言えますが、人間の活動はときに環境問題を起こしてしまいます。 そういった状況を防ぐため、ネイチャーポジティブという考えが広まっていることをご存じでしょうか。

今回はネイチャーポジティブの意味や重要視される理由などをご紹介します。

ネイチャーポジティブとは?自然共生の重要性

ネイチャーポジティブ(Nature Positive)とは、日本語訳では「自然再興」となり 、自然や生態系の損失を食い止め、回復させていくという意味です。 ただ生物多様性を保全するだけでなく、社会や経済活動が与えるマイナスの影響を改善しながら、自然を豊かにすることを目指す概念と言えるでしょう。

広まったきっかけとしては、2020年に開催された「国連生物多様性サミット」で提唱されたことで、2030年までに生物多様性の状態を回復軌道に乗せる目標が掲げられています。 2030年までに達成すべき目標と言えばSDGsですが、ネイチャーポジティブはこれに大きく関係しています。 SDGsでは「海の豊かさを守ろう」や「陸の豊かさも守ろう」といった目標がありますが、ネイチャーポジティブを進めることで、これらが達成できるからです。

そのため、G20やG7といった国際的な場でネイチャーポジティブが言及され、今後も取り組みが加速すると考えられます。 持続可能な社会を築くためには、国だけでなく、企業、政府、市民が一体となった取り組みが必要です。 日々の生活においてネイチャーポジティブにつながる行動が取れるか、ぜひ意識してみてください。

なぜネイチャーポジティブが重要視されるのか

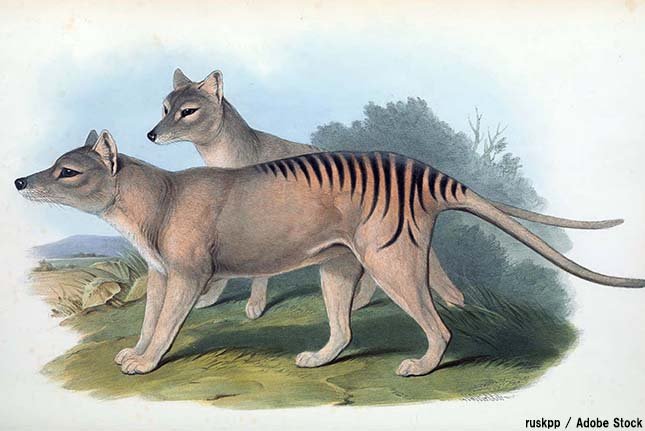

なぜ、ネイチャーポジティブが重要視されるのでしょうか。 現在、人間の開発や乱獲といった活動によって、生物多様性が急激に失われています。 IPBES(生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)は「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」により、75%の陸地、66%の海洋環境が改変され、湿地の85%以上が消失したと発表しました。

また、人間活動の影響によって地球全体でかつてない規模の種が絶滅の危機に瀕していることも指摘されています。

関連記事

そして、藤前干潟は守られた インサイドストーリー①

「いま振り返る藤前干潟保全の歴史」と題した藤前フォーラムが2023年2月19日、名古屋市の環境省稲永

「いま振り返る藤前干潟保全の歴史」と題し

湿地を守る・日本最大の釧路湿原を訪ねた(上)湿地の乾燥化進み、消滅の危機

釧路川(くしろがわ)の流域を見渡すと、北端の屈斜路湖(くっしゃろこ)から釧路川が南北に縦断し、オソベ

釧路川(くしろがわ)の流域を見渡すと、北

しかし、私たち人間が利用する資源の多くは自然由来のものです。 食料はもちろん生活必需品も自然から得た資源を利用しなければ、作り出せません。 つまり、人間の生活を持続するためには自然と共存が必須となり、ネイチャーポジティブのような考えが重要となるのです。

参考:IPBES 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書

ネイチャーポジティブに向けた国の取り組み

ネイチャーポジティブに向けて、日本もさまざまな取り組みが進められています。 ここでは国によるネイチャーポジティブに向けた取り組みをご紹介します。

ネイチャーポジティブ経済移行戦略

2024年3月、環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省が連名で「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」を公表しました。 ここでは、ネイチャーポジティブの取り組みが企業にとってコストアップになるだけでなく、経済成長のチャンスになることを示し、実践を促しています。

また、ネイチャーポジティブ経済へ移行する必要性と、以下の要素を記載しています。

- 企業の価値向上プロセスとビジネス機会の具体例

- ネイチャーポジティブ経営への移行に当たり企業が抑えるべき要素

- 国の施策によるバックアップ

環境省のホームページでは、これらを基に施策を推進し、ネイチャーポジティブ経済の移行を進めると宣言しています。

参考:環境省 ネイチャーポジティブ経済移行戦略の公表について

30by30

30by30は「昆明・モントリオール生物多様性枠組」において正式に合意された「2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全する」という目標です。 これを達成するための手段としては、国立公園やOECM(Other Effective area based Conservation Measures)の拡大が挙げられます。

OECMとは国立公園のように法令で保全される区域ではなく、企業や地域住民、自治体が自主的に保全に取り組む場所です。 日本語に訳すると「その他の効果的な区域をベースとする保全措置」となり、30by30に貢献できるとされています。

国の取り組みとしては、環境省が中心となって企業、自治体、NPO、研究機関などが参加する「生物多様性のための30by30アライアンス」の設立があり、これを通じてOECMの拡大やネイチャーポジティブな活動を促進しています。

参考:環境省 30by30

自然共生サイト

自然共生サイトは、日本独自のOECMの認定制度です。 企業や自治体によって生物多様性の保全が守られているOECMを「自然共生サイト」と認定します。

認定されるとOECMとして国際データベースに登録されるため、日本の30by30達成に貢献していることが可視化される、というメリットがあります。 保有している企業や自治体はイメージの向上につながる側面もあり、地域との連携が強化できるといったメリットも挙げられるでしょう。

参考:環境省 自然共生サイト

ネイチャーポジティブのためにできること

このようにネイチャーポジティブは、人間の活動を続ける上で必要な考えです。 企業や団体の取り組みが多いイメージかもしれませんが、私たち個人も意識できることは少なからず存在します。

例えば、不用品はごみとして捨てるのではなくリユースする、ちょっとした節電を心掛けるなど。 小さいことでも自然を守ることにつながると言えますので、ぜひチャレンジしてみてください。

関連記事

片付けが4つの社会貢献に!不用品を簡単寄付「キフコレ」とは?

部屋の片付けで出てきてしまった不用品。ごみとして捨ててしまうことは簡単ですが、もったいないと感じるこ

部屋の片付けで出てきてしまった不用品。ご