全国の市民運動をむすぶ月刊誌、54年で幕 京都のロシナンテ社

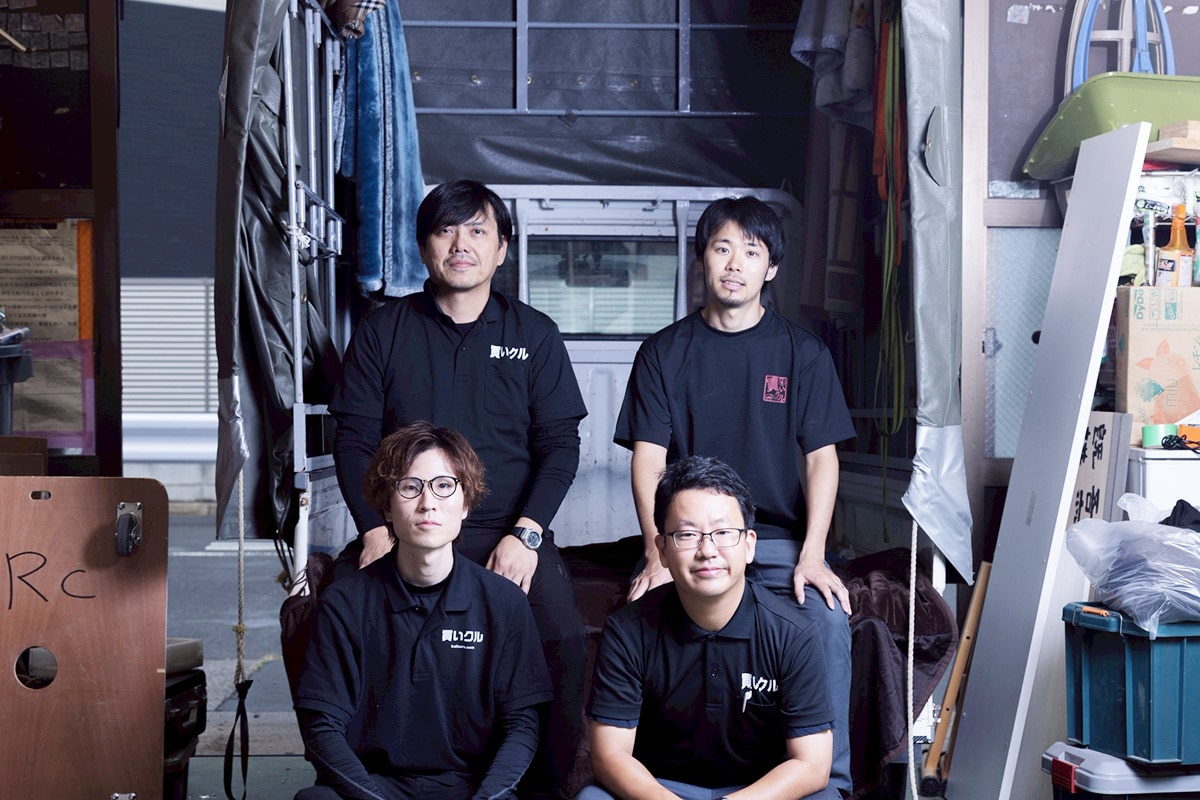

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

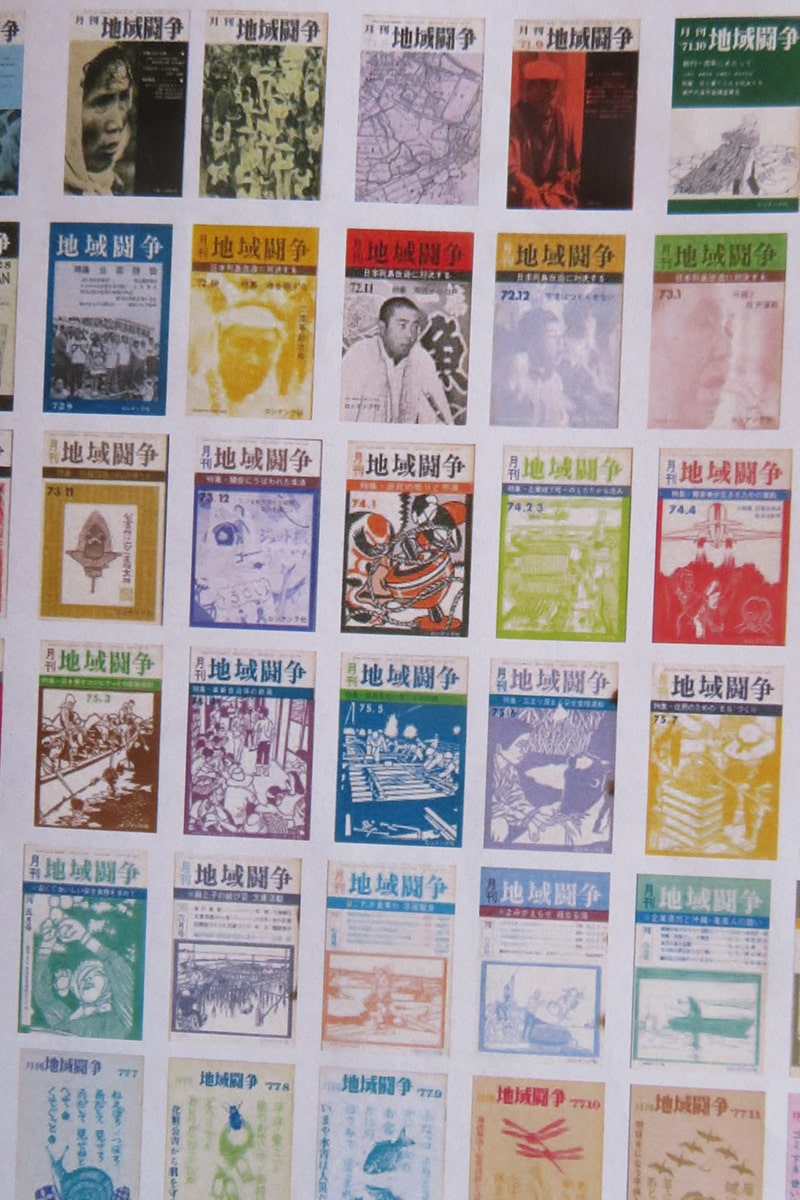

京都市の古ぼけた木造アパートに事務所を置くロシナンテ社から、全国の市民運動団体をつなぐために月刊誌「地域闘争」が生まれたのは1970年の秋だった。自然保護、大気汚染、水質汚染、巨大開発、合成洗剤など、環境問題がメインテーマだった。市民運動の変化に伴い、1990年にタイトルを「むすぶ 自治・ひと・くらし」と変えた。

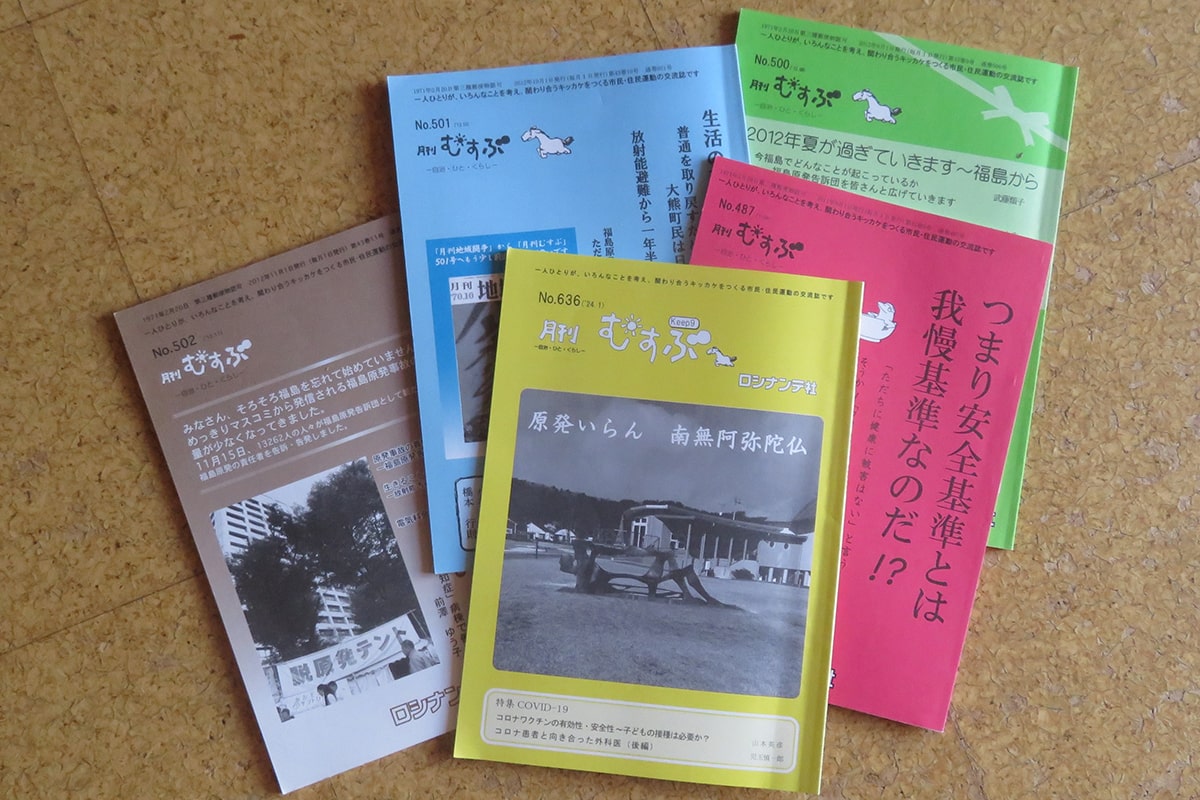

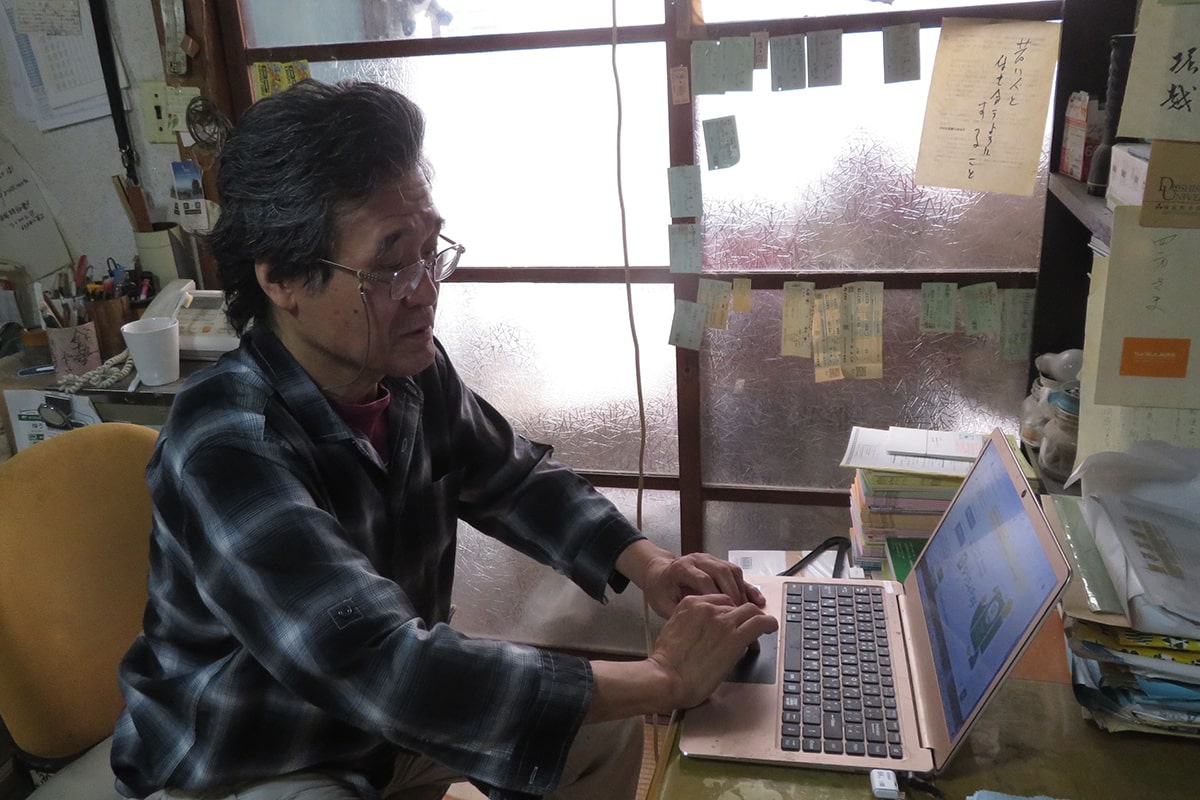

しかし、市民運動の衰退とともに、部数も減り始め、台所は苦しさを増した。2011年に福島原発事故が起きて原発被災地の特集を出し、一時盛り返したが、世論の関心も次第に薄れ、部数減を食い止めるにはいたらなかった。2024年1月、636号を最後に休刊。全国の市民運動を担う人びとと共に歩んだ54年を、編集長の四方哲(さとし)さんが振り返る。

ジャーナリスト 杉本裕明

会社名は、スペインの小説のドン・キホーテから

――ロシナンテ社のロシナンテとは、スペインのセルバンデスによる「ドン・キホーテ」に登場する痩せ馬の名前です。主人公の騎士が、旅をしながら社会を正そうと立ち向かっていく物語です。周りからみたら実現性のない馬鹿げたことですが、巨大な不正に一人立ち向かう象徴として、ロシナンテ社にしたのですね。

四方「そうです。私が入ったのは1984年ですが、創業者たちから聞いた話では、大学紛争を経験した京都大学の農学部と理学部、工学部の学生数人が設立しました。発起人を集め、数人で『地域闘争』を出し始めた。1970年といえば、各地で公害や自然破壊が進行し、公害企業や乱開発を進める国や自治体に対して、住民が批判したり、抵抗したりする住民運動が盛んだった時期です。『地域闘争』という名もそこから来ています。

抗議反対運動で騒然とした社会の中で誕生した

――環境問題でいえば、この年の暮れにいわゆる公害国会が開かれ、14本の公害関連法が制定・改正されます。全国の公害被害者や市民、革新自治体に政府が突き動かされた結果です。その国会が開かれる直前に創刊号の10月号が出ています。見出しを見ても、「柏崎原発反対闘争」「新関西国際空港反対闘争」「内灘火力発電所反対闘争」「(チッソ)水俣工場の労働運動」「富士市の排水を垂れ流す製紙工場の告発」といった具合です。

四方「初代の編集長は工学部を卒業した人でした。ただ、経営は大変だったようで、1年ちょっとで辞めて、京都市役所の技師に転職されてしまいました。でもロシナンテ社への愛着は強く、市役所で月刊誌を委託販売していただきました」

大学では障害者の介護ボランティアをしていた

――全国の市民運動を支え、情報交換と、つなぐ役割をはたすためとはいえ、月刊誌を維持するのは大変だったと思います。四方さんがロシナンテ社に入った同機は?

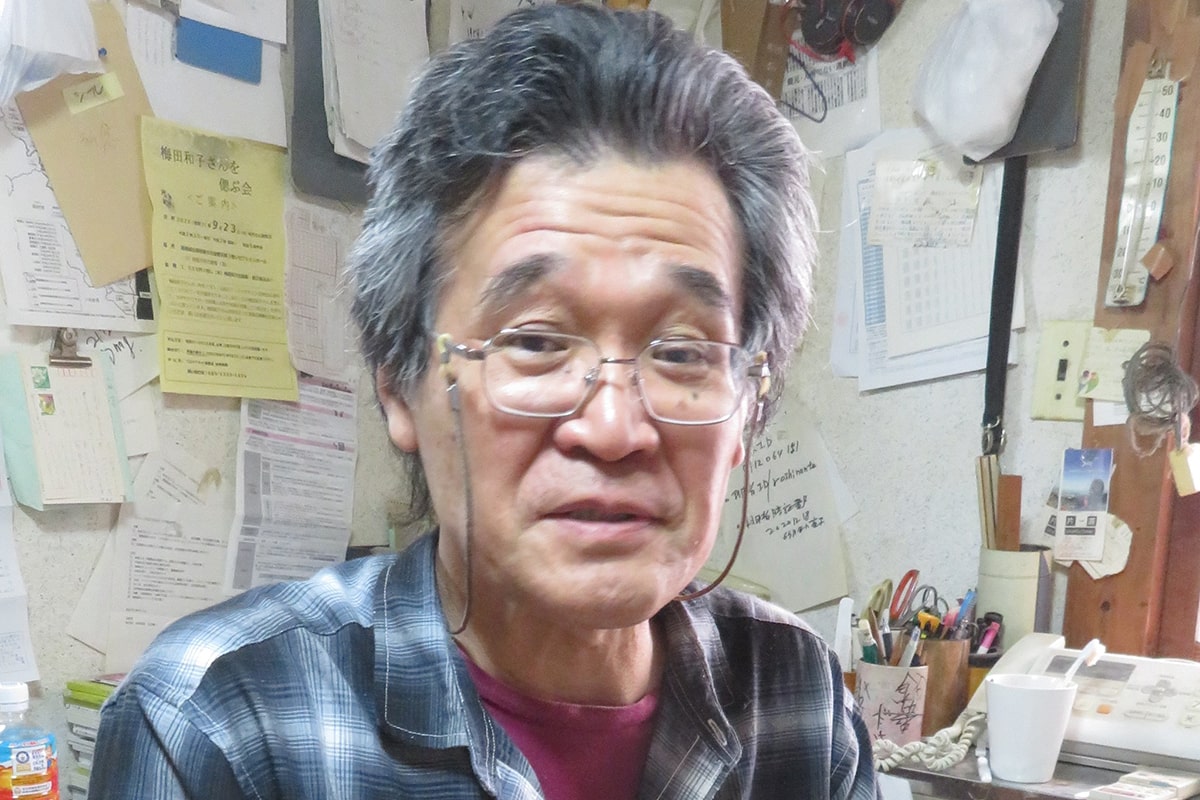

四方「私は京都府綾部市の生まれで、京都市の高校から長野県の信州大学に進みました。障害者団体の『青い芝の会』につながる障害者の介護ボランティアなどにかかわり、6年かかって卒業することになります。『仕事を見つけないかん』と、仕事探しをしていた時、たまたま上田市で水俣病の映画会があり、会場で『地域闘争』が販売されていました。その中に社員募集の広告が出ていたので、ロシナンテ社に電話しました。1984年夏のことです」

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

――入社してどうでしたか?

四方「京都市内の木造アパートの小さな事務所です。編集長を兼ねる社長に、社員は編集、経理事務、そして営業の私の4人。編集長に『営業の手が足りないから、そちらを頼む』と言われ、営業になりました」

電話をかけまくって購読をお願いした

――どのように販売するのですか。

四方「全国にいろんな団体があるでしょう。環境保全、公害問題、自然保護、合成洗剤反対、反原発、障害者、有機農業、農薬反対――。こうした団体や運動をしている個人をリスト化し、片っ端から電話をかけ、購読をお願いするのです。各地の県教組や自治労にもお願いしてまわりました。これは後のことですが、大きな集会があればそこにバックナンバーを持ち込んで販売しました。こうしたことをして、毎月の売上は定期購読合わせて約7,000冊。年間売上は3,500~5,000万円ぐらいでしょうか」

――経営は苦しいけれど、市民団体に支えられて、何とかやってこられたわけですね。

失踪した編集長に代わり、会社を運営

四方「でも、給料は安かったから、私以外、長続きしなかった。事件も起きました。1990年の夏のことです。朝、編集長から電話があり、『ちょっと出かけてくる』と。ところが、三日待っても出勤してきません。奥さんから電話がありました。『失踪したらしい』。行方不明となり、1年後に自宅に戻ってきました。奥さんの話では、本人は自転車で大阪港まで行き、船で沖縄に渡り、そのまま那覇市で塾の講師をして暮らしていたといいます。失踪の原因はサラ金です。会社を支援してくれていた株のブローカーへの借金返済のために借りていた。それが返せなくなったといいます」

――社長を兼ねる編集長がいなくなって、四方さんがその役に就いたわけですね。

四方「この頃も、編集長と社員は私を含め4人。給料が安いから、私以外の社員は数年でやめてしまい、新しい従業員を探すという繰り返しでした」

人と人を結びつけることにやりがい感じる

――生活は大変なのに、活動を続けたのはやっぱり、ほかの職業には代え難い、やりがいがあったからですね。

四方「やはり、全国のさまざまな人たちの運動や活動、主張を伝えるということ。さらにその人たちが月刊誌を通じて情報交換し、結びつくことができる点でしょうか。私も様々な人たち、有名な学者から地域で暮らす名もない人まで、知り合えたことは、私にとって大きな財産です」

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

――結ぶということばは、月刊誌の名前を変えたタイトルでもなっていますね。

四方「『地域闘争』で始めたのですが、硬いので変更しようということになりました。編集長は『月刊ちいきTOSO』を提案したので、私が『それなら全部ひらがなの方がいいですよ』と言い、1988年に「月刊ちいきとうそう」に変更しました。いまの『月刊むすぶ 自治・ひと・くらし』になったのは1990年11月。編集長になった私が、人と人のつながりを重視し、決まりました。

大学教授が会社を助けてくれた

――月刊誌の購読者には、だれもが知る有名人や公害の研究者もいたとか。

四方「京都にお住まいだった鶴見俊輔さんの自宅には私が訪ねて集金していました。偉い先生なので、挨拶の言葉がなかなか出てこなかったことを覚えています。でも、若い社員に行かせたら、『先生に気にいってもらい、著書を三冊ももらった』と喜んで帰ってきたこともあります」

「四日市公害問題で患者救済に力を尽くした統計学の東京理科大学名誉教授の吉村功さんは忘れられない人です。先代がいなくなったとき、どうしても返さないといけない借金がありました。それを吉村さんが立て替えてくれました。毎月少しずつ返済しました。返済が終わると、吉村さんは、『これは僕からの寄付です』と言って、返済した額を寄付してくださいました」

――私も取材で何度かお話をうかがったことがあります。学者としても人間としてもりっぱな先生です。

福島原発事故で現地に通った

――四方さんは、福島原発事故後は福島県に通い、月刊誌での特集記事が増えましたね。

四方「創刊のころから反原発運動の投稿がありました。3・11が起き、やはりこの問題をしっかりとり上げないといけない思い、2011年の4月から毎月1回、夜行バスを乗り継ぎ、被災地に通いました。バスが浜通りの駅に着くと、住民団体の方が迎えに来てくれていて、案内してくれることもありました。ありがたいことです。この仕事を続けてきてよかったとつくづく思いました。現地の住民や研究者に書いてもらったり、私が聞き書きしたりしました」

――部数は増えましたか。

四方「80年代の8,000部をピークに部数は徐々に減る傾向にあったのです。90年代後半には3,000部まで落ち、2000年代に入ってからさらに減りました。やはり、市民運動、住民運動の退潮と運動する人たちの高齢化が大きな要因だと思います。福島原発事故に特化したことで、2割ほど部数を増やせたのですが、やがて原発事故のことが人びとの記憶から薄らいでくると、もとに戻りました」

休刊を決断

――休刊の決断はいつ?

四方「休刊は2024年1月ですが、その1年ぐらい前から、休刊を考えるようになりました。疲れてきたのです。それに、他の小さな出版社が赤字経営で負債を膨らませ、社長が亡くなった後、『後始末が大変だった』と言われている事などを見聞きし、自分も潮時かなと思うようになりました。実は2005年から、ロシナンテ社は私一人で続けていたのです。アルバイトもほしいが、支払いが大変なので」

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

――それにしても全国の市民団体や住民団体を結ぶセンターでもあった月刊誌の休刊をニュースにしたのは、地元の地方紙の京都新聞だけとは。

四方「仕事を手伝ってもらっている人の中に元朝日新聞記者がいて、その方が新聞社に連絡し、記者がやってきました。情報交換といっても、いまは、インターネットでやりとりする時代で、私たちがやってきたやり方はもう古いのかもしれません。でも、これまで原稿の最後に氏名、住所、電話番号を載せて伝えてきたのと、電子媒体のメールアドレスとはやはり違うと思います」

死刑囚から届いたはがき

四方「読者から手紙やはがきをいただくこともあります。死刑囚として拘置所に収監されている林真須美さんからも、はがきをいただきました。何度か、林さんの無実を訴える原稿を掲載したので、この雑誌を知ってくださったのだと思います」

――便利になったように思いがちですが、それが人と人の関係を希薄化し、運動や活動の低下につながっていったように思います。

四方「いまは、ロシナンテ通信のタイトルで、原発事故被災地の話を、「打つ打たないは自分で決める」のタイトルで、ワクチン問題を、いずれも月に1回、ネット配信しています」

ロシナンテ社は紙媒体を重視し、今後は単行本の出版に力を入れるという。ネット通信の購読は、いずれも年間3,600円。ロシナンテ社の情報は、以下の通り。

郵便番号:606―8186

住所:京都市左京区一乗寺南大丸町9-203

電話番号:075―406―7791

メールアドレス:shikatasatoshi@gmail.com