遺品整理を依頼するとしたら、あなたはどんな業者を選ぶ?数ある業者の中から、見積もり、仕分け・分別、査定、そしてゴミの適正な処理までを任せられるところの目安はあるの!?

毎年、亡くなっている人の数は100万人を超えています。 厚生労働省の「人口動態統計月報年計(概数)」によると、2024年の死亡者数160万5298人のうち65歳以上の死亡者数は147万6035人で9割を占めています。

参考:厚生労働省 令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況

高齢者の死亡と空き家の発生は密接に関係しており、高齢者死亡数のおよそ1割が遺品整理の依頼につながっていると考えられています。これは毎年、10万件の遺品整理の需要があるということです。

遺品整理の需要の増加と同時に遺品整理事業に参入する事業者も増えており、国内に数千ともいわれています。依頼者は、事業者の選択に注意を払う必要が出てきました。

依頼者は遺品整理の作業の流れを知っておく!

遺品整理は、片付けて終わりというほど単純ではありません。部屋の間取り、モノの大きさと量、ゴミとして処分する量などによって作業の量が大きく変わってきます。整理作業に入る前の現地の調査が重要になってきます。作業の流れは概ね、このような感じです。

受付・要望確認 → 現地調査 → 見積り → 契約 → 整理作業の準備 → 整理作業(養生・仕分け・分別・査定・搬出・片付け・ごみの処理など) → 費用精算 → アフターフォロー

どの作業に多くの時間と費用がかかるかといえば、それは整理作業、特に仕分け、分別です。 それから、ごみとして処分する量が多ければ、廃棄物処理費用がかかってきます。これは区市町村ごとに違いがあり、自分で処理を行うのであれば実費だけになります。実際にかなりの費用となった例として、戸建て200坪、作業員5人で作業日数10日、ごみの量が500袋、総額260万円です。

なぜ仕分け・分別に費用がかかるのか。それは、部屋の数が多いとモノの量も多くなり、いらないモノも多くなる。つまり、仕分け・分別は人の手で行うので時間がかかるということです。それからごみについて、いらないものはまとめていっぺんにゴミとして運ぶからうちは安いという業者がいたら、それは法令や区市町村の条例に違反しているかもしれません。

ごみの処理はだれもができないことになっており、運ぶのも許可がいります。さらに家庭から出るごみの出し方は、燃やすごみ、燃えないごみ、ビン・缶・ペットボトル、プラスチック製品に容器包装、古紙・古布、粗大ごみなど区市町村ごとに細かく決められています。

燃やすごみにビンや缶を混ぜて出すと多くの区市町村の清掃工場(焼却施設)では引き取ってくれません。許可を持っている業者も持っていない業者も区市町村のごみの分け方・出し方冊子に従って、分別をしないといけません。

法令や条例を遵守して行う業者の一つの目安

遺品整理依頼の需要が増す中、安さを売りにする業者、処分しないようにと頼んだ物を勝手に処分されたなど依頼者とトラブルとなる事例も増えています。国民生活センターは注意を呼びかけています。

参考:国民生活センター 遺品整理サービス 契約内容をよく確認

こうした状況に対応するように遺品整理や片付けに資格を与える企業や団体が出てきました。北海道に拠点を構える団体は「遺品整理士」という民間資格を創設し、2024年6月の時点で6万名の資格保有者がいることを公表しています。他にも遺品整理に関する資格はいくつか登場してきました。

ここで大事なのは資格の目的と客観的評価です。依頼者の要望に沿った対応はもちろんのこと、遺品整理を適法、適切に行うことができる業者かを判断することです。“資格を持っている”ではなく、“どんな資格を持っているか”が大事になります。 そこで、人工知能(AI)の1つ「ChatGPT」に質問をしてみました。

質問1:日本国内の遺品整理に関する資格をすべて教えてください

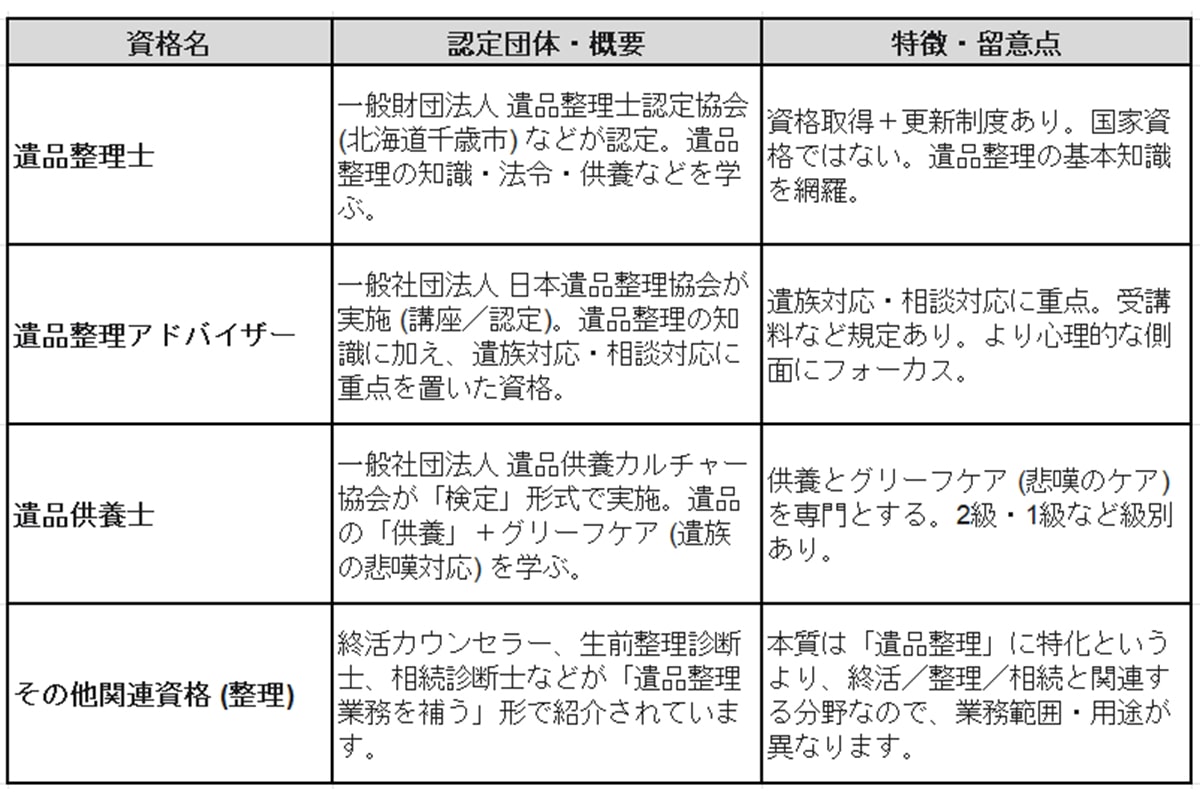

回答:日本国内で「遺品整理」に関連する資格(主に民間資格・認定制度)を整理します。 なお、国家資格として「遺品整理」専用のものは現在確認できません。以下、主なものを挙げます。

補足・注意事項

- 上記の「遺品整理士」「遺品整理アドバイザー」「遺品供養士」は 民間資格/認定制度 です。国家資格ではありません。

- 資格を取得しなくても遺品整理の業務は可能ですが、資格があることで「信頼性」や「知識・対応力」の証となると紹介されています。

- 資格以外に、遺品整理業務を行うにあたって必要・あると有利な「許可」「免許」も多く挙げられています(例:一般廃棄物収集運搬許可、古物商許可など)

- 資格の名称・級・講座内容は団体によって異なり、どこまで「遺品整理の実務」に役立つかは状況によって変わります。

質問2:一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合の「遺品3Rディレクター」がありますが、この資格は遺品整理に関する資格ではありませんか?

回答:はい、正しいです。 一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合(略称 JRRC)が認定している「遺品3Rディレクター」は、遺品整理・生前整理に関する民間資格です。以下、簡単にこの資格の位置づけ・内容を整理します。

資格の位置づけ

- 遺品整理の分野には国家資格は現在確認されておらず、多くは民間資格・認定制度です。

- 遺品3Rディレクターもその一つで、「遺品整理/生前整理業務を適正に行えるプロフェッショナル」を育成・認定する目的のものです。

- JRRC自体は「リユース・リサイクル回収事業者」の団体で、遺品整理・生前整理においても「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」という観点を強調しています。

資格の概要(主なポイント)

- 受講対象:主に遺品整理・生前整理事業を行う事業者、またその担当者など。

- 取得条件:

JRRC会員であること。

研修(法令順守・実務・ビジネスマナー等)を受講。

試験に合格すること。 - 取得後の期待される役割・理念:

遺品整理・生前整理事業において、関係法令(たとえば廃棄物処理法、消費者契約法、民法など)を遵守すること。

倫理性を備え、依頼者の信頼に応えるサービス提供者として活動すること。

3R(Reduce, Reuse, Recycle)に配慮した整理・回収・リサイクル実践を重視。

質問3:この遺品整理関連資格で環境対策への対応に優れている資格はどれか。また、廃棄物の収集運搬から処分に至る適正な対応と法令遵守を網羅的に学習できる資格は何か教えてください。

回答:とても重要な視点です。遺品整理の現場では、単に「モノを片付ける」だけでなく、廃棄物の適正処理・リユース・リサイクル(環境対策)・法令遵守が事業の信頼性に直結します。以下に、主要な遺品整理関連資格を「環境対策・廃棄物処理・法令対応」の観点から比較評価 しました。

環境対策・法令遵守の観点から見た評価

結論(環境・法令対応の観点)

1.最も環境対策・法令遵守に優れている資格

《遺品3Rディレクター》(日本リユース・リサイクル回収事業者組合)

– 3Rの考え方を中核に据えている唯一の資格。

- 遺品整理と廃棄物処理の一連の流れを「事業フロー」として扱う。

- 実務+法令+倫理のバランスが良い。

2.廃棄物の収集運搬〜処分に至る適正な対応と法令遵守を網羅的に学べる資格

同じく《遺品3Rディレクター》がもっとも近い。

– 特に「事業として遺品整理を行う」場合に必要な視点(廃掃法、古物商、マニフェスト、分別基準等)を実務的に網羅。

– 一般的な「遺品整理士」ではここまで体系的には扱われないケースが多い。

ただし注意点

「資格」だけでは法的な許可にはなりません。

たとえば、廃棄物を収集運搬する場合は、資格があっても別途

- 一般廃棄物収集運搬許可

- 特別管理産業廃棄物収集運搬許可(必要な場合)

- 古物商許可(再販が絡む場合)

など行政上の許認可が必要です。

「遺品3Rディレクター」は資格取得+JRRC加盟を通じて、適正処理に強い事業者として対外的信用を高めやすい点も特徴です。自治体との協定や企業連携でも有利になるケースがあります。

ChatGPT の回答では、最も環境対策・法令遵守に優れている資格、廃棄物の収集運搬〜処分に至る適正な対応と法令遵守を網羅的に学べる資格として、一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合の遺品整理資格「遺品3Rディレクター」を挙げました。質問の仕方で回答は変わってくると思いますが、数ある業者の中から、見積もり、仕分け・分別、査定、そして、ごみの適正な処理までを任せられる業者を選ぶときに大いに参考になると思います。

※「ChatGPT」の回答は、遺品整理に関する資格を提供している企業、団体等のWebサイトの情報が元になっています。以下、「ChatGPT」が示したWebサイトです。

〈参考文献〉

・一般社団法人全国遺品整理業協会 【民間資格はいらない?】遺品整理現場で本当に必要とされる認定資格

・一般財団法人日本遺品整理士認定協会 「遺品整理士」の資格を認定している「遺品整理士認定協会」の遺品整理に関するホームページ

・奈良の遺品整理 ミライルまごころサービス 遺品整理士の資格とは?国家資格の難易度や最短の取り方についても解説!

・西宮遺品整理サービス 遺品整理アドバイザーとはどのような資格?遺品整理士との違いも解説

・一般社団法人遺品供養カルチャー協会 遺品供養士とは

・遺品整理総合相談窓口協同組合 遺品整理の開業では考えたい4つの許認可と7つの資格

・ みんなの遺品整理 遺品整理士とは?国家資格なの?誕生の背景や仕事内容、メリットまで

・小さなお葬式 遺品整理士はどんな仕事?資格が必要な理由や遺品整理依頼のポイントを解説

・JRRCの遺品整理 3Rディレクターとは

・JRRCの遺品整理 JRRC認定資格「遺品3Rディレクター」とは