ゼロカーボン社会の実現に向けて自治体の政策を見る(下) 長野県はゼロカーボン戦略を見直し、対策強化。東京都は削減目標に赤信号

ゼロカーボン社会に向けて、全国の都道府県も取り組みを進めている。2030年前後を中間目標年として、温室効果ガスの排出量を、政府の46%減の目標値よりさらに高めた野心的な数値目標を掲げるところも多い。

しかし、中間目標年が目の前に迫ってくる中、削減が想定通り進まない。積極的に進めてきた長野県は、「このままでは達成は難しい」と2025年に中間見直しを行い、施策を検証し、新たな対策を打ち出した。

ジャーナリスト 杉本裕明

関連記事

2030年に2010年比で6割削減目指す長野県

「長野県ゼロカーボン戦略」は、2021年に策定された。社会変革、経済発展とともに実現する持続可能な脱炭素社会づくりを進め、2030年度に2010年度比で温室効果ガスの正味排出量を6割削減、2050年度にゼロとすると掲げている。

他の多くの自治体が2030年を50%削減としているのに比べ、かなり野心的な数字を掲げている。この数字が達成できそうなのか、難しければ、新たな削減対策を加えたり、強化したりすることが必要となる。そこで、2025年、検証とゼロカーボン戦略の見直し作業を始めた。

2021年までに17.5%の削減とわかり、大幅削減の必要性

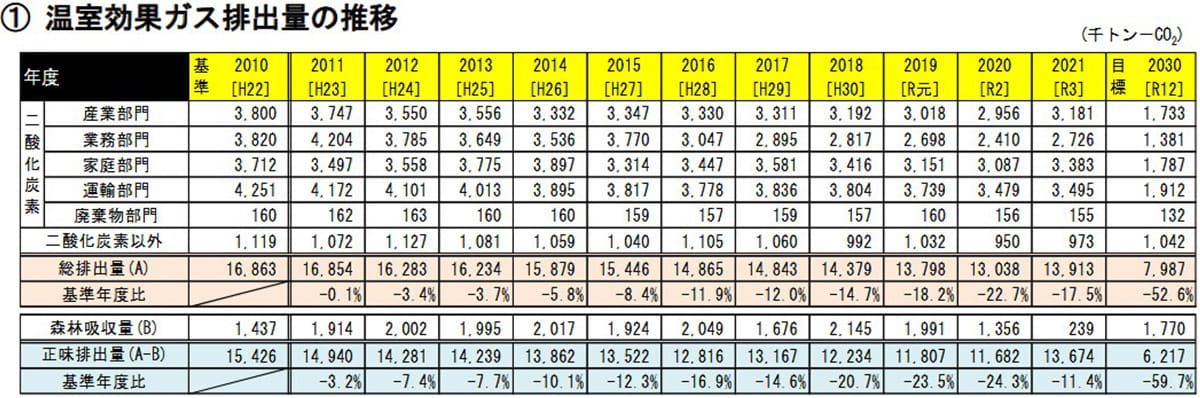

温室効果ガスの排出量を見ると、2021年度は1,391万トン。2010年度の1,686万トンに比べ17.5%減少している。

しかし、このまま推移すると、2030年度には4割減の972万トンとなる。これは目標の6割減、797万トンに比べて、175万トン多い。この分を対策の強化で補わなければならないことがわかった。

そこで、拡大策として様々な対策を検討した。温室効果ガスの排出量を部門別にみると、運輸部門は削減率を4割と低めに設定したこともあり、目標値との差は少ないが、削減率を6割以上の削減目標にした家庭、産業(工場・事業所)、業務(商業ビル等)は大幅に減らすことが必要となる。

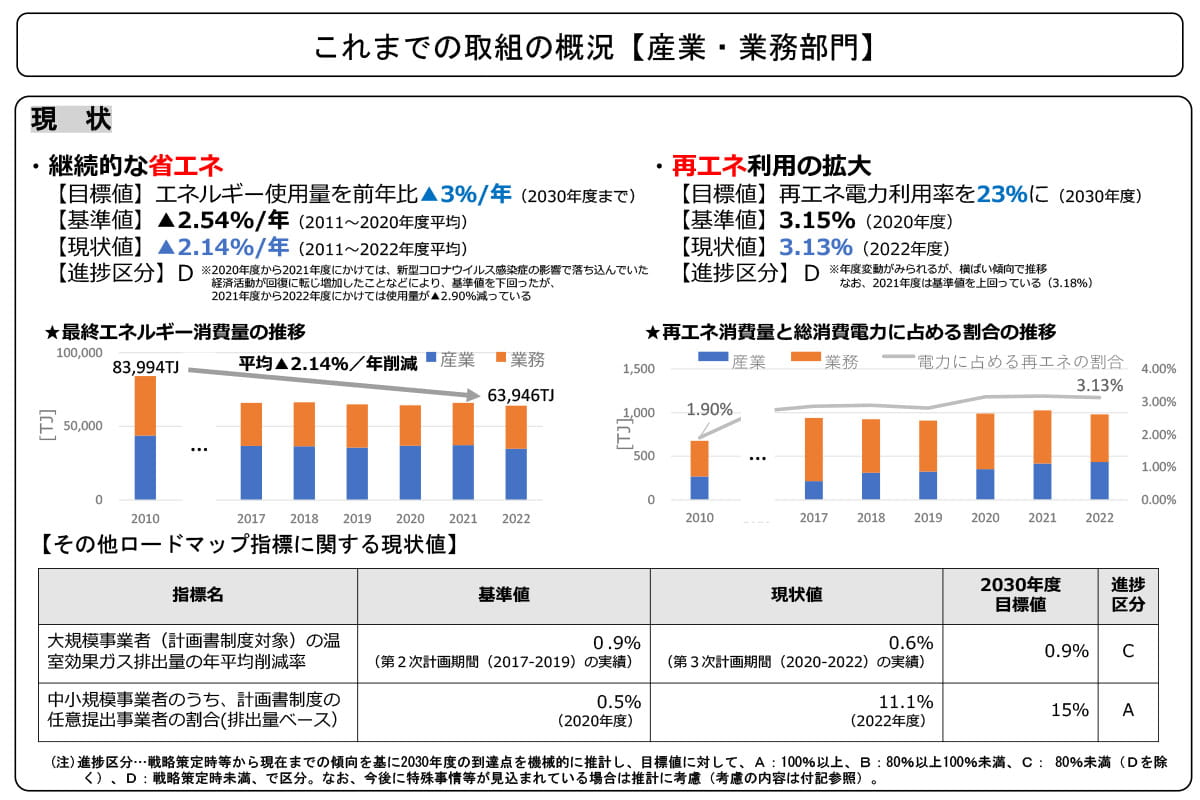

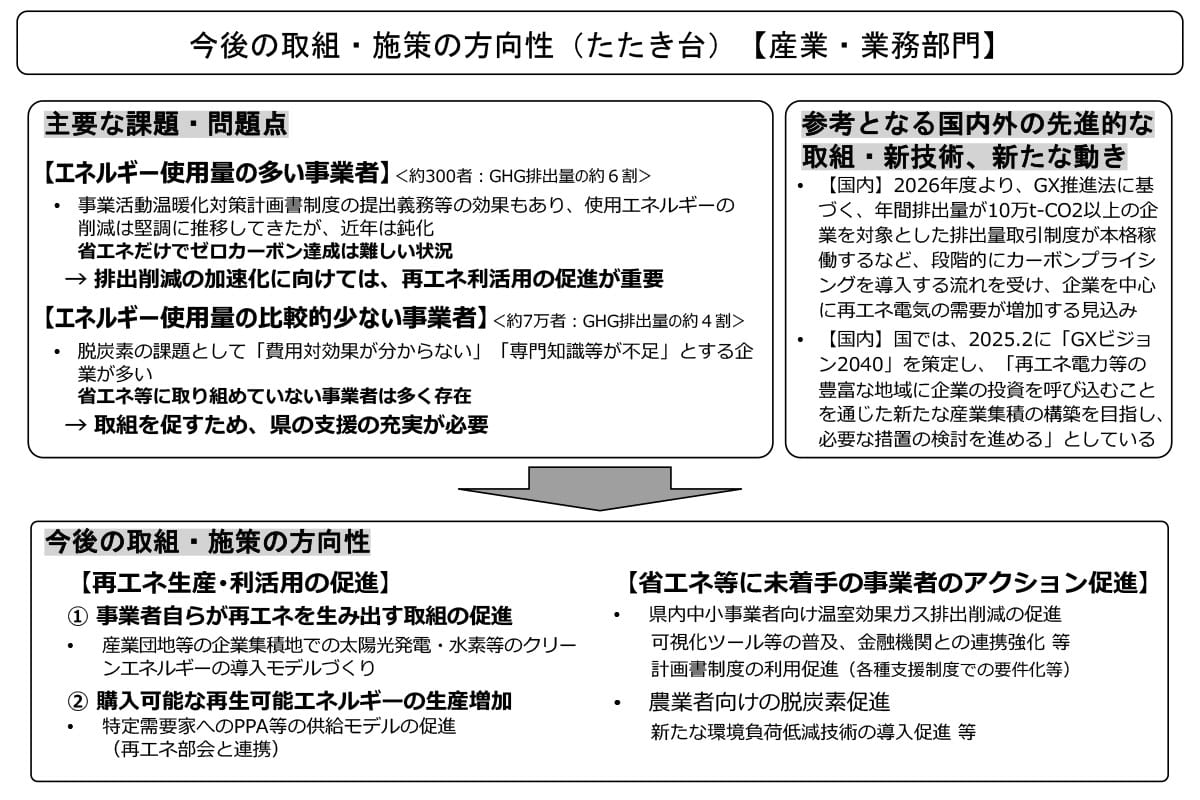

戦略の見直し案を中心に、現状と対策案を見る。産業部門が目標削減量の約3割に留まっている要因の大きいのは、コロナが一段落し、経済活動が活発化したことである。業務部門も合わせ、「厳しい経営環境の中、環境対策のための人材・財政的な資源が不足するとともに、脱炭素化コストに対する経済的メリットが可視化されていない」との課題があるという。

対策見直し、積み増しへ

そこで、対策として「一定規模以上の事業者に提出を求め、排出削減を促している計画書制度の対象事業者の拡充」「施設への太陽光発電施設導入に要する初期費用の軽減」「事業者の排出削減の取り組み支援」「事業所用太陽光発電への支援」を新たに盛り込んだ。

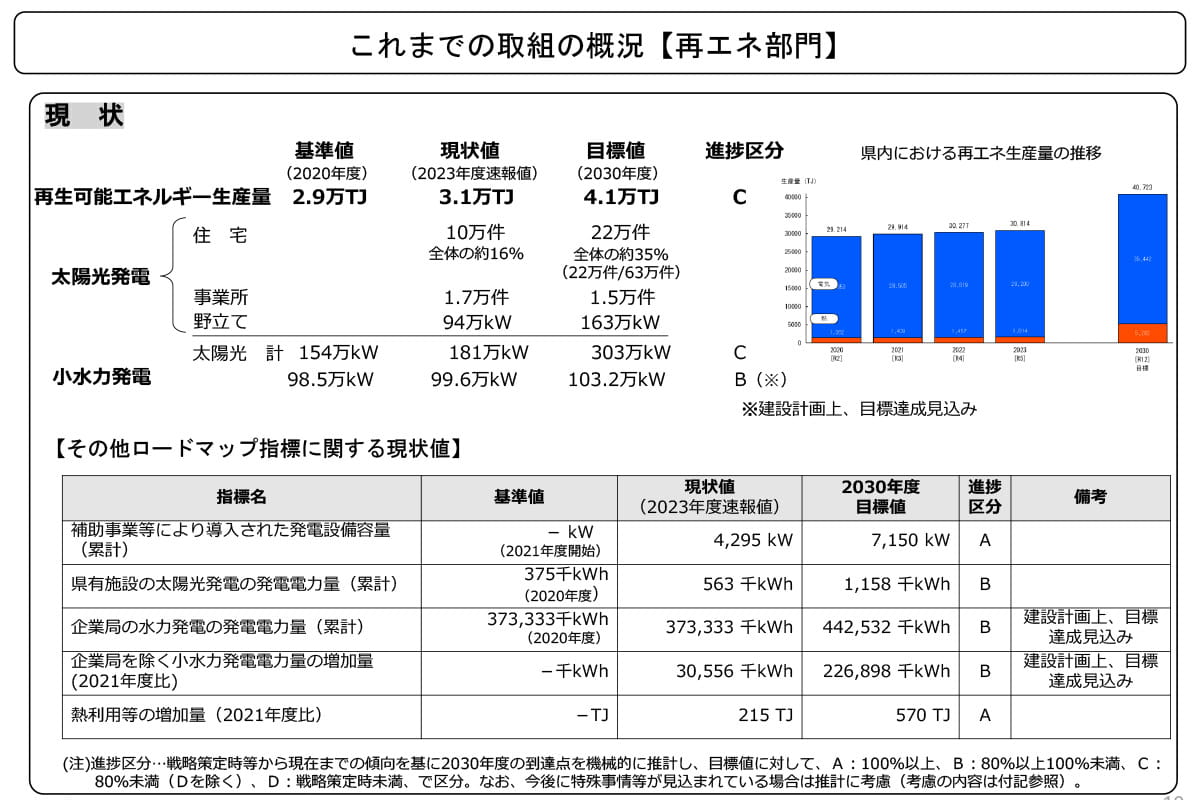

県が排出削減策として頼るのが、水力発電、太陽光発電などの再生可能エネルギーだ。ゼロカーボン戦略では、2030年度にエネルギー量で4万724TJ(テラジュール、テラは10の12乗)を想定している。2023年は3万814TJなので、さらに3割増やさねばならないことになる。

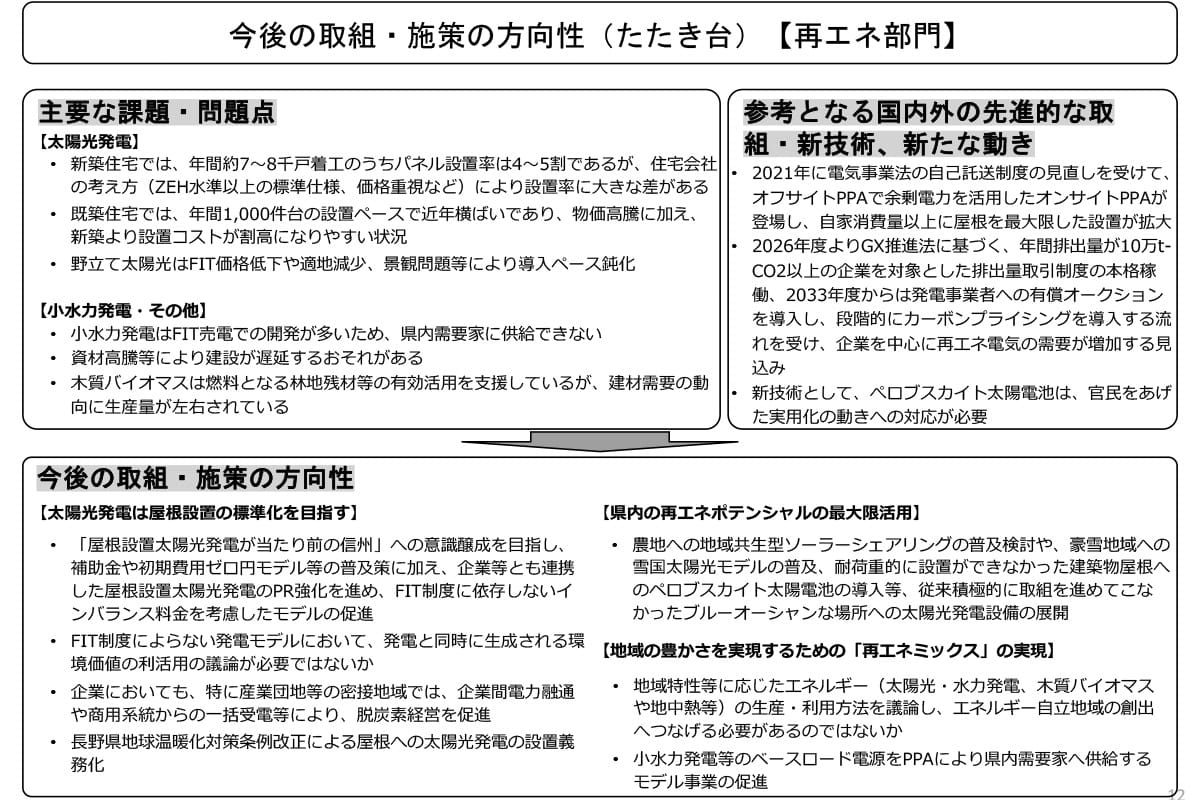

もともと再生可能エネルギーに長野県は熱心だが、乱開発によるメガソーラー設置をめぐり、住民紛争や自然破壊などネガティブイメージも広がっている。このため、「単に再生可能エネルギーの拡大を目指すだけでなく、地域内経済循環や県内のCO2排出量削減に寄与するエネルギーの地産地消への移行が求められる」などと課題をあげた。

再生エネルギーの電力は「地域内経済循環」へ

太陽光発電は導入コストの低減で住宅の導入は進んでいるが、設置費用の負担感が大きい。住宅の立地や屋根形状で太陽光発電設備の設置に適さないケースも多く、限界がある。

長野県の自然条件を生かした小水力発電は、順調に設置が進んでいる。けれども、発電事業者の初期投資や設置後の維持管理の負担が大きいことや、地元理解の不足があるとの課題も浮かび上がった。

そこで、発電した電気をオフサイトPPA(Power Purchase Agreementの略。「電力販売契約」のこと。発電事業者(PPA事業者)が需要家の敷地などに太陽光発電設備を設置し、発電した電力を需要家が購入する仕組み)で、地域内の特定需要家に供給するような「地域内経済循環」を目指す取り組みに力を入れることになった。

県は、屋根ソーラー情報のポータルサイトでの広報、エネルギー自立化を目的とする太陽光発電設備の設置補助を進める。もともと世帯あたりの住宅用太陽光発電設備の普及率は12.7%と全国2位(2025年)、県企業局の直営や事業者支援で、小水力発電所のFIT(固定価格買取制度)の発電容量は、全国1位(2025年)と高い。 吸収部門は、森林づくり県民税を活用した再造林費の補助や林業技術を支援し、CO2の吸収量の多い森林に更新し、さらに吸収量を高めるという。

太陽光だけでなく、住宅の省エネもさらに改善

民生部門で、さらに力を入れるのが、住宅の省エネだ。国の省エネ基準に満たない木造住宅は全国で約8割(2022年度)あり、長野県も同様の状況だ。

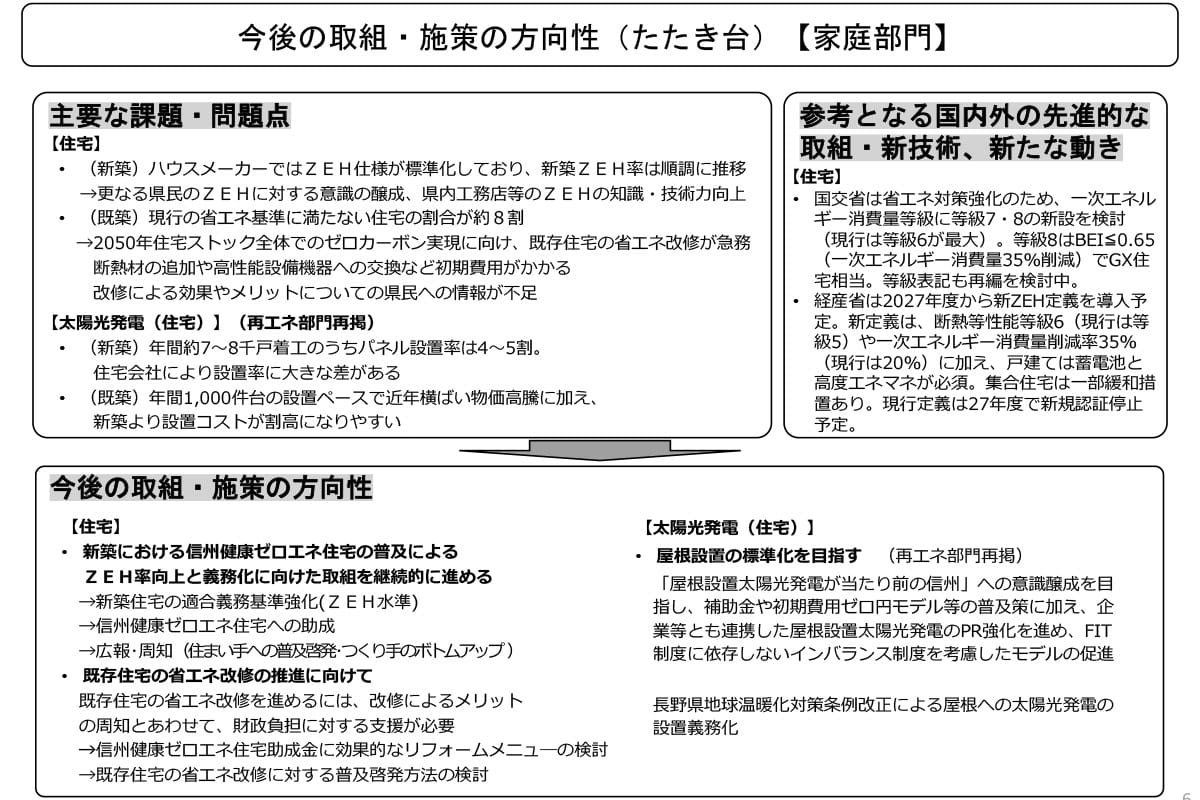

長野県では、新築住宅のZEH率が69.0%(2024年度)と数値は伸びつつある。さらに伸ばすため、県地球温暖化対策条例を改正し、「誘導基準(ZE1 H水準)適合義務化」を目指すという。一方、既存の住宅の改修ははかばかしくない。信州健康ゼロエネ住宅助成金のリフォームメニューの利用数は低調で、また、県内の住宅の省エネ基準適合状況が把握できていないことがわかった。

すぐには難しいが、見直し案は、「脱炭素化に資する持続可能なまちづくり」のため、「コンパクト・プラス・ネットワーク」を唱える。都市のスプロール化を抑制するため、郊外の開発のための農地転用の厳正審査、街路樹の整備強化などを行い、脱炭素化や動植物の環境を考慮したまちづくりを推進するとしている。

平林高広ゼロカーボン推進課長は「検証と対策については、審議会の専門委員会で議論していただいた。目標値をどうするかも議論になったが、見直し案では、野心的な目標値を設定し、取り組みを積極的に進めることが、持続可能な社会の構築に効果的だとして数値はそのままとしている。パブリックコメントを経て、新しい取り組みを進めたい」と話している。

高い目標値を掲げるのはよいが

高い目標を掲げるのは、その目標に向かって取り組みを積極的に進める上で効果がある。しかし、目業と現実に乖離が出ても、どの対策が足りなかったのか検証できなかったり、見直しもなく、高い目標値に人びとが安心してしまったりする弊害もある。

高い数字をどの自治体も掲げるようになったのは、菅義偉首相が2020年10月に2050年に温室効果ガスの排出量をゼロにすると宣言し、さらに2021年4月に中間目標値として2030年に2013年比46%削減を打ち出したことによる。

多くの自治体がそれにならって数値を大きく引き上げた。2025年目途の「カーボンゼロ宣言」を行う自治体が相次ぎ、自治体の計画に2030年の削減目標も高く設定した。

しかし、国の46%の数字は、それを達成するための対策を積み上げてはじき出したものではなかった。菅政権が2021年の4月に打ち出した2030年に46%減は、当時の米バイデン政権のケリー気候問題担当大統領特使から、『日本は50%削減ぐらいを目標にすべきだ』と、プレッシャーを受けていたという理由があった(経済産業省で気候変動の国際交渉を担当した有馬純東大客員教授)。それでも米国が宣言する前に、2050年のゼロカーボンを打ち出したのは、菅首相に先見の明があったといえる。

「官邸が打ち出した46%は対策を積みあげたものではない。2013年の排出量と2050年のゼロ排出を直線で結ぶと、2030年に46%削減となるにすぎない。目安の1つにはなるが、新しい技術開発など、不確定な要素も多く、見通しをはっきりさせるのは難しい」とある政府関係者は自嘲気味に話す。

COP3では日本の削減率の算定めぐり、環境庁と通産省が対立

以前の政府の削減目標は、実現性が厳密に問われ、削減方策に裏打ちされたものだった。それは1997年に京都市であった地球温暖化防止条約締約国会議(COP3)で、日本政府は6%削減を公約したことにさかのぼる。

決めるにあたって通産省(経済産業省)と環境庁(環境省)、外務省との激しいバトルが演じられている。この公約は京都議定書で義務づけされ、日本は足りない分を政府と産業界が海外から排出権を購入して埋め合わせた。

麻生政権は、2005年比15%減の目標を作った。これは欧州の13%、米国の14%を上回る目標で、政策の積み上げをもとにしたものだった。しかし、民主党政権になると、2009年の国連気候変動サミットで、鳩山総理がCO2の25%削減を表明した。画期的な削減目標だったが、実現の方策があっての表明ではなかった。

2013年のCOP19で、日本政府は、これまでの「2020年25%削減」から「2020年に2005年比3.8%削減(1990年比3.1%増加)」の暫定目標を提示した。だが、あまりに低い数値は各国から批判をあびた。そんななかで、2015年にパリ協定に各国が合意した。京都議定書のような先進国に削減を義務づけし、厳しい罰則を課すルールの代わりに、途上国も含めた各国が、削減目標を宣言し、それを点検する仕組みに変えた。これによって、削減義務づけの重しがとれることになった。

京都議定書からパリ協定へ

長く交渉に携わってきた環境省の元事務次官級幹部は「京都議定書は先進国を厳しく縛るものだったが、それでは途上国は、排出量の削減量を義務づけされれば参加しない。パリ協定はその縛りを緩めることで、途上国も含めた画期的なものになった」と語る。

これによって、義務づけという重しがとれ、高い削減目標が一人歩きするような状況が生まれた。削減目標を達成するために、これまでは、過去の現在の状況をもとに、施策の積み上げによって未来を予測する「フォアキャスティング」という手法を用いてきた。現在の可能な対策を積み上げるため、削減目標を大きくとれない。目標設定や積み上げの過程で、国同士、省庁の対立が常態化していた。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、地球温暖化を止めるために平均気温を何度下げないと行けないのかを示し、各国に警告した。このままの対策では温度が下がらないとの危機感が高まり、あるべき姿からいま何をすべきかを逆算して考える「バックキャスティング」の手法に切り替えた。これによって、2050年のゼロカーボン達成のための対策が、自由に検討できるようになった。

高い目標掲げる地方自治体

菅政権が高い目標値を掲げると、各自治体もこれまでの削減目標値を見直し、国にならうか、それを上回る数値を掲げるようになった。

こうした中で、カーボンニュートラル宣言した自治体は、2025年時点で1,182自治体、全国1,788自治体の7割にのぼる。これに合わせて、温室効果ガスの削減計画が、国の地球温暖化対策推進法に基づき、整備されていった。

しかし、高い目標を掲げるのはよいことだが、どう達成するかが問題だ。それを担保する具体策となると、積み上げ方式を使っていないので、個々の対策の根拠があいまいで、数値化するのが難しくなる。長野県は、計画の3分の1進んだ時点で、2割近く減らしたが、目標値より大幅に足りないのである。

東京都は、開発の進行が、削減対策の効果を減らしていないか

自治体はその地域の特徴によって、条件が変わり、機械的に数値だけで比べることはできない。東京都は、他の自治体に比べて潤沢な財源を持ち、巨額の予算をカーボンニュートラル対策に投じてきた。他の自治体から「財源がないので、とてもそんなまねはできない」とうらやましがられる存在だ。

しかし、都の実情は違う。2023年の温室効果ガスの排出量は5,621万トンあり、基準年としている2000年の6,243トンの10%減にすぎない。都は、2019年に「ゼロエミッション東京戦略 カーボンハーフ」を発表した。2050年のゼロ排出、2030年暮れに2000年比で50%減の目標を掲げていた。しかし、計画は大きく狂った。

そこで、2025年5月に計画を見直し、「ゼロエミッション東京戦略 Beyondカーボンハーフ」と銘打ち、2035年に60%減を掲げた。新たな対策を加え、削減率を高めてはいるが、中間目標の時期を先延ばしにしたともいえる。

都は産業系の比率が少なく、業務部門、家庭部門、運輸部門が多い。一定規模以上の事業者に削減計画の策定と報告を義務づける計画書制度を国に先駆けて導入し、排出量取引などにより、削減を義務づけてきた。

環境局長として2008年に環境確保条例を改正、この制度を確立させた吉川和夫氏(後に副知事)は「一番大変だったのは規制を受ける経済団体を説得し、納得してもらうことだった」と筆者に語っている。

都心の開発ラッシュに歯止めなし

しかし、こうしたステークホルダーの合意を取り付け、納得してもらって政策をつくろうという動きは、ともすれば薄れがちで、知事の力に寄りかかり、一見見栄えのよい施策を強引に進める傾向がある。この4月から始まる新規住宅への一律の太陽光パネル設置義務づけもその1つかもしれない。

その一方で、都は、規制緩和によって都心開発を進めるという矛盾した政策をとっている。都内には、コンビナートのような巨大な排出源はないかわりに、中小事業者が多い。業務部門の商業ビルからの排出も大きな課題だ。個々の業者に削減を義務づけても、他方でどんどん高層ビルやマンションが建設されていくのを後押ししているのはどうか。開発行為をチェックするはずの環境局の環境アセスメント制度は本来の機能を発揮せず、開発計画にお墨付きを与える役割を担っているように見える。

「イチョウ並木を守れ」と反対運動が起きている明治神宮外苑の再開発計画は、その典型例だろう。本来は建てられない高層ビルを、都は規制緩和して認めた。環境局の環境アセスメントでは、公園をつぶす計画を容認し、日本イコモス国内委員会や都民から厳しい批判を浴びている。片方でブレーキを踏みながら、もう一方でアクセルを踏めば、車はひっくり返ってしまう。

巨大な工場群擁する愛知県は

愛知県は「愛知地球温暖化防止戦略2030」で、政府が2030年の排出量を2013年比46%減としているのにならった。戦略は2018年に改定し、2030年度の排出量を2013年比で26%と国の計画に合わせてきたが、国の引き上げと同時に、46%削減にしている。

愛知県は工業出荷額が全国1位で、排出量も7,010万トン(2022年)。このうち産業系が半分を占めている。産業界の動向に左右される度合いが強いが、県の計画を見ても、産業部門を34.6%、業務部門を69.2%、家庭部門を77.6%、運輸部門を46.2%、エネルギー転換部門(発電所と石油精製所)を22.6%と見積もっている。

2022年度の排出量は、基準年度の2013年度と比べて15.5%減っている。部門別には、基準年に比べ、産業部門が15.5%減、業務部門が25.0%減、運輸部門が8.5%減、家庭部門が22.1%減、エネルギー転換が4.5%減となっている。

産業系の対策としては、一定規模の事業者に義務づけている(削減)計画書制度がある。2019年度の3,712万トンが2020年度には3,492万トンと5.6%削減されていた。

長野県と違い、途中の見直しは行わないという。地球温暖化対策課は「長い時間の経緯を見る上で、同じものさしで比べていかないと正確な推移がわからない」と語る。

事業者については、数の多い中小企業の取り組みも重要だ。企業を訪ねても実態把握が難しいため、実態をよく知っている金融機関に協力してもらい一緒に事業者の削減対策に取り組んでもらうことを促している」と話す。

県の計画は、事業者の総排出量を35%削減(2019年度比)とし、事業者の再生可能エネルギーの導入、設備の省エネ化の促進などに取り組むとされている。排出削減に効果のある再生可能エネルギーは2021年度の発電実績は334.6万キロワット時。2030年度の導入目標を達成するにはさらに1.7倍に増やす必要がある。

千葉県は25.6%の大幅削減

同じく、産業系の比率が6割と高く、排出量が全国2位の千葉県は、2030年度の削減目標は13年度比で40%。2020年度の排出量は6,594万トンと基準年より25.6%減った。

部門別に見ると、産業部門が28.4%減、業務部門が24.7%減、家庭部門が24.3%減、運輸部門が13.0%減、エネルギー転換が26.6%減。愛知県より削減が進んでいるようにみえるが、千葉県温暖化対策推進課は「2020年度はコロナの影響で産業活動が停滞した。他の自治体と比べて特別の対策をとっているとの意識はない」という。

「2030年度に目標を達成できるかもしれないが、2021年度にリバウンドしている可能性がある」と県の担当者は話す。削減計画がうまく進んでいるというよりは、産業部門の活動の停滞と変化が影響しているようだ」と専門家は見る。

このように都道府県の計画をみると、計画を立てても、どの方策でそれだけの削減が見込めるのか判然としない。2020年~2021年にかけて多くの自治体で排出量が急減しているのは、コロナウィルスの流行で、経済が打撃を受けたからだ。だが、このような要因で排出量が減ってもほとんど意味はなかろう。

2050年のゼロカーボンに達成に向け、まずは中間目標値に近い削減を行わないと、ゼロカーボン達成は厳しくなる。再生可能エネルギーだけに頼るのでなく、都市開発の在り方など、もっと総合的な観点からの自治体行政の点検と取り組みが求められるのではないか。