自然環境を守る水田 岐路に立つ飼料用米―主食用米高騰のあおりで存亡の危機―

提供:日本飼料用米振興協会

たっぷりと、水をたたえた青い水田。稲穂が風に揺れる黄色く染まった水田――。それは日本の原風景ともいえます。水田は、自然環境を保全する役目もあります。長年の主食用の米の生産量が減るかわりに、豚やニワトリのエサに使う飼料用米は、水田の減少を防ぐ役目も果たしてきました。

ところが最近、米づくりの環境が大きく変わり、岐路に立たされています。主食用の米が高騰し、値段の安い飼料米の栽培から主食用の米栽培に切り替える動きが高まっています。「国内自給率を高めようとしてきたのに、逆戻りでは」と懸念の声が出ています。

飼料用米普及の活動をしてきた一般社団法人日本飼料用米振興協会(海老沢恵子理事長)の若狭良治事務局長に話を聞きました。

ジャーナリスト 杉本裕明

生産者と利用業者、研究者、市民で結成した協会

――振興協会はどんな活動をしている団体ですか。

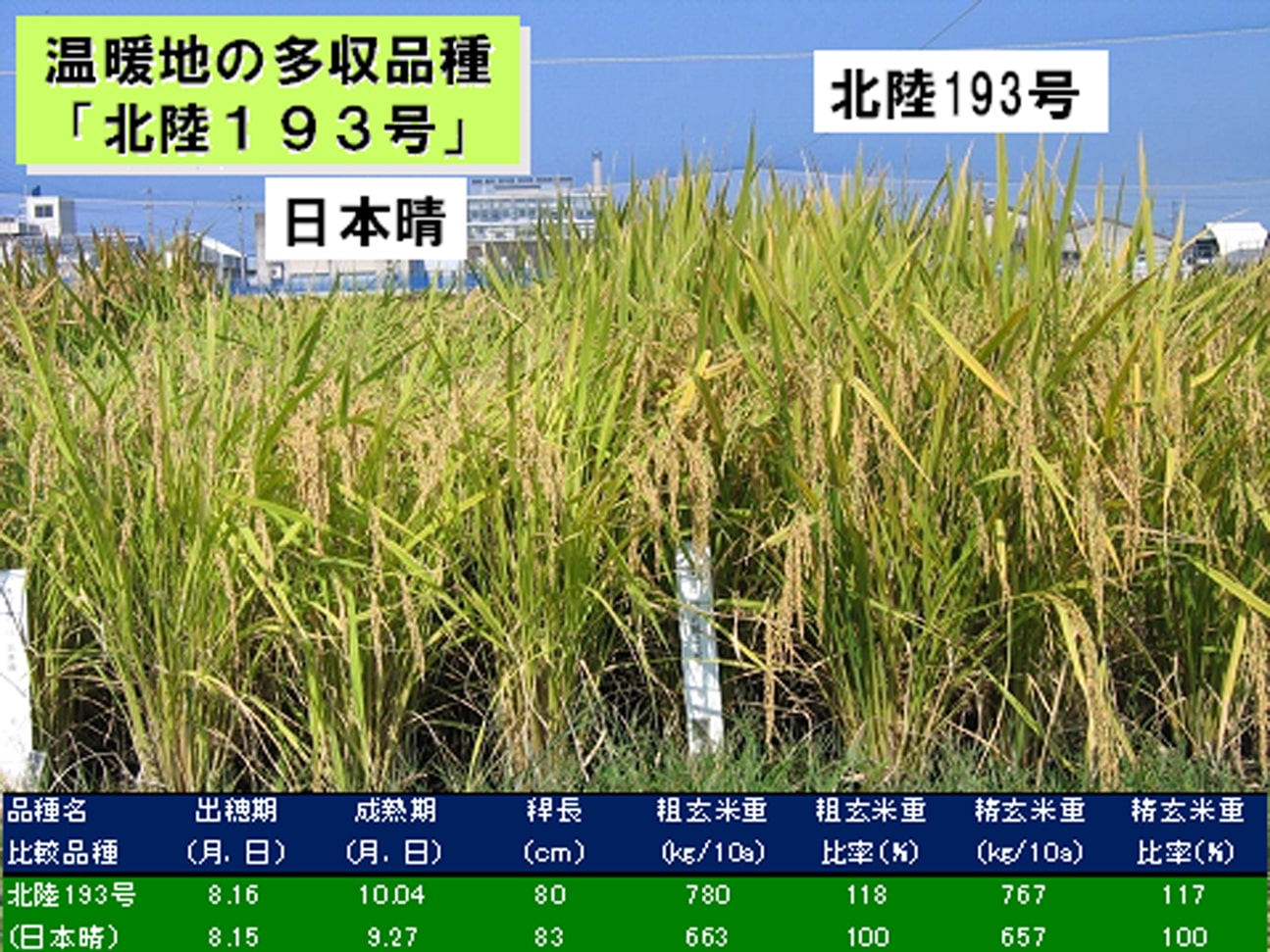

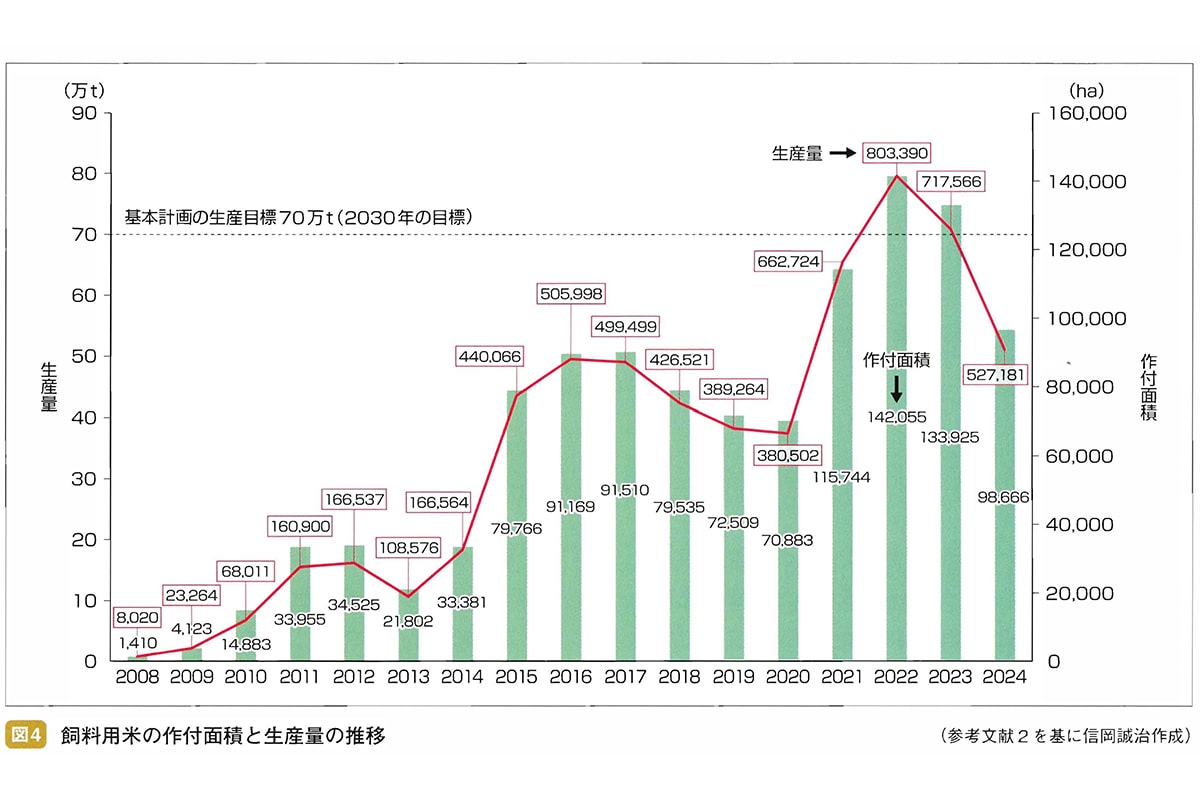

これまで関係のなかった稲作農業と畜産業がお互いに連携して農業振興に取り組むことや、食料と飼料の自給率の向上を目指し、農家や飼料メーカー、米の卸売業者、生活協同組合、農業研究者など、関心を持つ人たちが集まって発足しました。異常気象や飼料価格が高騰した2008年に、消費者と生産者20人が呼びかけ、学習会を開催したのがきっかけです。私もその呼びかけ人の一人でした。任意団体の「超多収穫米普及連絡会」を発足し、2014年に一般社団法人になりました。 ――若狭さんは、生活協同組合連合会の職員として低公害車の開発と普及に長年取り組んできた人ですね。 コープかながわの関連会社の代表取締役となり、電気自動車の配送車の開発を手がけました。次にディーゼルトラックに比べて黒煙や窒素酸化物の少ないLPGに注目し、配送車をメーカーと共同開発、全国の生協に普及させました。これまでに8,000台のLPG配送車を走らせました。退職後、同じように環境にかかわる仕事をしたいと、この農業の世界に飛び込みました。 ――ボランティアで、10年以上会の運営を担っています。水田の環境面での貢献が見直されていますね。 水田による稲作は日本の気候や国土に合った農業です。水田と、水路、水を供給する溜め池には豊富な生物が生息し、豊かな自然を保っています。洪水になれば、川の洪水を受け入れ、下流の氾濫を防ぐ役割もありました。農薬使用など課題もありますが、環境保全型の産業なのです。その水田が減少している。飼料用米は、自給率を高めることとともに、減り続ける水田を守る意味もあるのです。 ――どのような取り組みをしてこられたのですか。 毎年さまざまな場で、テーマを扱った集会を開き、意見交換したり、見学会をしたりしています。その中に、超多収穫米普及連絡会をつくり、収穫量の多い多収米の栽培を増やそうとしています。農水省が多収米を増やそうと始めた、日本一を競うコンテストの事務局にもなっています。研究者の研究成果を取り入れ、多収米の普及促進と消費者などへの普及啓発活動もしています。もちろん、農水省への政策提案も行っています。 ――飼料米だけでなく、いま、農業全体が大変な状況ですね。気候変動の影響が大きい。 日本にとどまらず、世界各地で最高気温の更新、大雨、竜巻など、これまで経験したことのない異常気象が起きています。ロシアとウクライナの戦争や、イスラエルによるガザ地区への侵攻など、国際情勢も不安定です。囲内に目を向けると、連日の猛暑で、米に限らず、農作物や畜産物の生産に幅広く被害が生じています。 ――飼料用米はどんなふうに使われているのですか。 水田を生かしながら、豚やニワトリ、牛など家畜のエサとなります。輸入されるトウモロコシとほぼ同等の栄養価があり、トウモロコシの代替原料です。飼料用米は主食用米と比べ、タンパク質が多い。味は少し落ちるとも言われています。そのまま家畜に与える方法と、輸入トウモロコシから造る配合飼料に混ぜる方法があり、多くが後者です。 ――面積当たり、たくさんの米がとれる多収米の栽培に力を入れていると聞きました。 先のコンテストもその一環です。国の研究機関や民間会社が多収米を開発しています。コシヒカリやササニシキといった主食用の米は10アール当たり500数十キロぐらいの玄米がとれるとされています。多収米は、例えば『北陸193号』は780キロ、『タカナリ』は751キロ、『もちだわら』は792キロといった具合です。農水省は主食用、飼料用に区別せず、米の生産量の多い品種である多収性品種を栽培する場合、10アール当たり最大10.5万円の交付金を農家に出し、奨励しています。 ――飼料用米で育てた豚の肉やニワトリの卵は一部、ブランド化していますね。 輸入頼りの飼料自給率の向上につながるだけ、商品のブランド化にもなります。例えば、生活クラブ生協は、山形県の平田牧場と契約し、飼料用米も使って育てた豚を『日本の米育ち 平田牧場三元豚』、東都生協は、飼料用米を15%、精米を3%使って育てた豚を『めぐみ米豚』のブランドで販売していますね。 ――飼料用米の普及は農水省だけでなく、普及協会の会員など、生産者と利用業者などの自主努力によるものと聞いています。 生産の本格化が始まったのは2008年です。農水省の『飼料用米導入定着化緊急対策事業』として全国49ヵ所で「飼料用米利活用モデル実証実験がスタートしました。その前には、生活クラブ連合会が中心となって山形県で「飼料用米プロジェクト」を始めています。日本生活協同組合連合会(生協) の提携生産者である(樹平田牧場(養豚)とJA庄内みどり遊佐支店、遊佐町、山形大学、生協などが連携し、2004年から「自給率向上のモデルをつくる」をスローガンに掲げ、飼料用米の作付け拡大に取り組んでいました。 ――ところが、飼料用米の生産量が最近、激減しています。 2024年の採算量は52万トンでした。水田の面積は9万8,000ヘクタールです。その年の主食用の米の生産量は679万トンですから、1割弱です。実は2023年は、71万7,000トン(13万3,000ヘクタール)、2022年に至っては過去最高の80万3,000トン(14万2,000ヘクタール)だったのです。 ――原因はどこにあるのでしょうか。 主食用の米の高騰です。生産量と面積の経年変化を示したグラフを見ると、よくわかると思うのですが、一本調子で増えていないことがわかるでしょう。大きく3つの山があります。1つは2011~2012年、2つ目が2015~2016年、3つ目が2022年です。いずれも前年に食用米の米価が下落したことにより、作付け転換で飼料用米へシフトしたのです。これは飼料用米が米価維持のための手段として選択されたためでもあります。 ――一種の調整弁。大企業が非正規の労働者を雇用し、不況になると切り、景気が回復するとまた、雇用するといった具合に。不安定ですね。 2022年に80万トンを記録し、政府が食料・農業・農村基本計画で定めた2030年度の目標値(面積9,7万ha、生産量70万トン)を超えてしまったのです。この背景には、前年に主食用米の需給環境が悪化して過剰在庫となり、米価が低迷したことがありました。さらに、コロナ禍が明けた後、外食需要の回復やインバウンド需要の拡大で一挙に米不足が顕在化し、2024年8月頃から令和の米騒動が勃発、集荷業者などの買い付け競争が激化し、米価は急騰しました。これが2024年の激減の要因です。 ――農家が高く売れる方を選択するのは仕方がない面もありますが、こんな不安定なことでは、飼料用米を使う側はたまりませんね。 もっと悪い数字があります。2025年の作付け意向調査によると、主食用米の増産が見込まれる一方で、飼料用米の生産は半分になるのではないかと言われています。それなのに農水省は、飼料用米生産への補助金を引き下げる意向を示しています。財務省から「いつまで飼料用米に助成をするのか」と、飼料用米への助成に後ろ向きなのが背景にあるといわれています。 ――飼料用米の利用を進めてきた畜産業界はハシゴを外されたら困りますね。 飼料用穀物を自国で生産・利用することが、畜産業の本来の姿でしょう。農水省もこれまで交付金を出して応援してきました。『戦略作物』(食料自給率を上げることや食料安全保障の観点からついた)の1つとして、交付金制度を採用してきたのです。 ――いま、政府は米の増産に舵を切る方針を表明していますね。 私の周囲では、『食用米の大幅な大増産が、相場の大暴落を招くのでは』という声が出ています。財務省から『米生産過剰が改善されず、食用米の飼料用米転換が阻害している』と言われ、飼料用米の生産削減に走るなら、生産者の飼料用米からの撤退が促進され、これまでの効果もなくなってしまいます。今年の生産量は昨年をかなり上回りそうですが、いったん作付けをやめた水田は簡単には戻りません。しかし、飼料用米をつくっていた水田を主食用に変えればそのまま使えます。増産の見込みというのは、実は、その大半が飼料用米からの転換によってもたらされるものなのです。 ――石破政権の時、米不足から増産に舵を切る方針を、小泉進次郎農水大臣が表明しました。しかし、高市政権になり、今度は作りすぎだから減らすと、元農水官僚の鈴木憲和新大臣が方針転換を表明しました。農水省も立ち位置が定まっていません。 これからどうなるのか、非常に不透明です。私の周囲では、『来年の食用米の大幅な大増産が、相場の大暴落を招くのでは』という声が出ています。財務省から『米生産過剰が改善されず、食用米の飼料用米転換が阻害している』と言われ、飼料用米の生産削減に走るなら、生産者の飼料用米からの撤退が促進され、これまでの効果もなくなってしまいます。今年の生産量は昨年をかなり上回りそうですが、いったん作付けをやめた水田は簡単には戻りません。しかし、飼料用米をつくっていた水田を主食用に変えればそのまま使えます。増産の見込みというのは、実は、その大半が飼料用米からの転換によってもたらされるものなのです。 ――そんなカラクリがあったのですね。 米生産農家も困惑、飼料用米を利用してきた畜産事業者も困惑といった現状ではないでしょうか。異常気象の多発や不透明な国際情勢が続くこのような時代こそ、しっかりと国土を固め、未来に向けて歩まなくてはなりません。飼料用米の価値を認め、普及させる。そんな政策を期待したいと思います。 1)日本飼料用米振興協会 飼料用米普及のためのシンボジウム総合案内(2008~2025)

提供:日本飼料用米振興協会

水田は環境に優しい

提供:日本飼料用米振興協会

提供:日本飼料用米振興協会

配合飼料に混ぜて使うことが多い

提供:日本飼料用米振興協会

食肉や卵のブランド化にも貢献

提供:日本飼料用米振興協会

提供:日本飼料用米振興協会

主食用米高騰のあおり受けて激減

農水省の資料より

財務省の指摘受け、交付金削減の動きも

飼料用米の価値を認め、普及させよう

2)農水省 新規需要米等の用途別作付・生産状況の推移(平成22年産~令和7年産)

3)農水省 米に関するマンスリーレポート(令和7年9月) 「米に関する相対取引価格と民間在庫量」

4)農水省 食料・農業・農村政策審議会食糧部会資料(令和6年3月5日開催) I参考文献7 米をめぐる状況について