永遠の化学物質、PFASを考える(上)いち早く汚染源に迫り警鐘ならした研究者と研究員がいた

杉本裕明氏撮影 無断転用禁止

発がん性が指摘され、環境中で容易に分解しないことから、「永遠の化学物質」と呼ばれるPFAS(ピーファス)。1万種類以上ある有機フッ素化合物の総称ですが、毎日のように各地の河川や地下水から高濃度の値が検出され、住民の不安を招いています。 環境省の審議会は水道水に含まれるPFASの主要物質のPFOS(ピーフォス)とPFOA(ピーフォア)の合計値を1リットル中50ナノグラム(ナノは10億分の1)と提言、それを受け同省は水道法を改正する準備を進めています。施行されると、水道事業者の定期検査が義務づけされ、基準を守ることが求められます。

これまでに各地の河川や地下水から同50ナノグラムを大幅に上回る数値が検出され、地域住民の不安は解消されていません。両物質はすでに製造を終えていますが、事業所に保管されたPFAS含有物が廃棄される心配もあります。自治体の調査で高い数値が出ても、大抵の場合、汚染源の特定には結びつかず、抜本的な対策は行われないままです。水道水の基準はできてもそれを利用している河川や地下水の環境基準や排出源となる工場・事業所を規制するための排水基準の設定の目処も立っていません。

対策が遅れているように見えますが、実は、東京都の研究所や国の研究機関では20年ほど前から多摩川など河川で調査を始め、汚染源に迫ろうとしたことがありました。しかし、汚染源の特定には至らず、また環境省や経済産業省などはこれらの情報を重要視しませんでした。一方、米国ではEPA(環境保護庁)が早くから取り組み、製造企業と交渉し製造を止めさせ、削減計画を実行させています。PFASをめぐる調査の歴史を追いかけます。

ジャーナリスト 杉本裕明

多摩川に注目した東京都の研究所

東京都江東区の荒川河口部から西に約2キロ行った先にふるぼけた建物が見える。ここが「東京都環境科学研究所」だ。公害が激しかった1968年に公害研究所として設立され、大気・水質・土壌・生物など様々な分野を研究し、都の公害対策の礎となってきた。大型トラックからの排ガスを測定できる自治体唯一のシャーシダイナモを有し、国の排ガス規制強化に貢献したり、ダイオキシンが社会問題化する前に測定したりするなど、数々の先駆的な調査に携わってきた。

「様々な測定をしたり、汚染を減らすための案を検討したりしてきた。国や都に都合の悪い調査データをめぐって、公表をやめさせようとする都の幹部と何回やりあったことか」と、ある元研究員は振り返る。

関連記事

有機フッ素化合物・PFASが環境と人体を汚染する(上)

最近、PFAS(ピーファス)という言葉を聞くことがあります。東京都や沖縄県の地下水から高濃度で検出さ

最近、PFAS(ピーファス)という言葉を

2008年の報告書

こうして日の目を見た報告書は、都や国の環境政策を前に進める役割を担ってきたと言える。

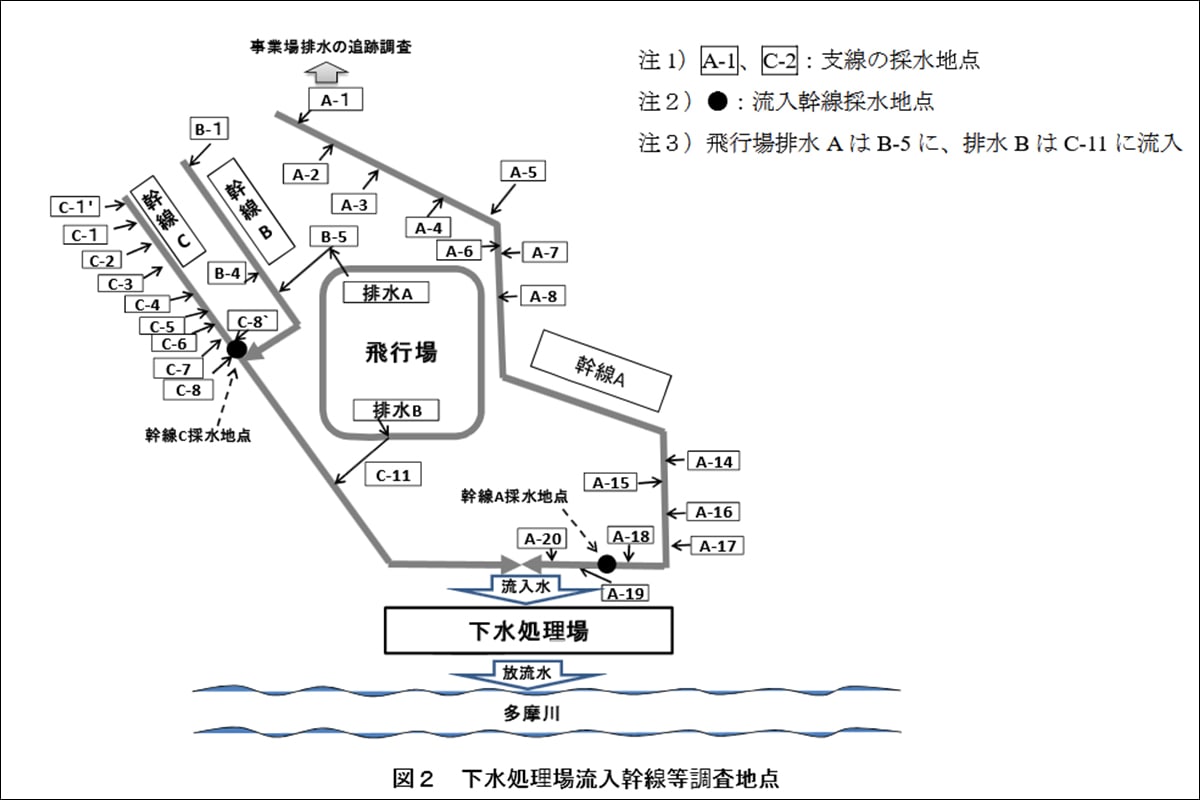

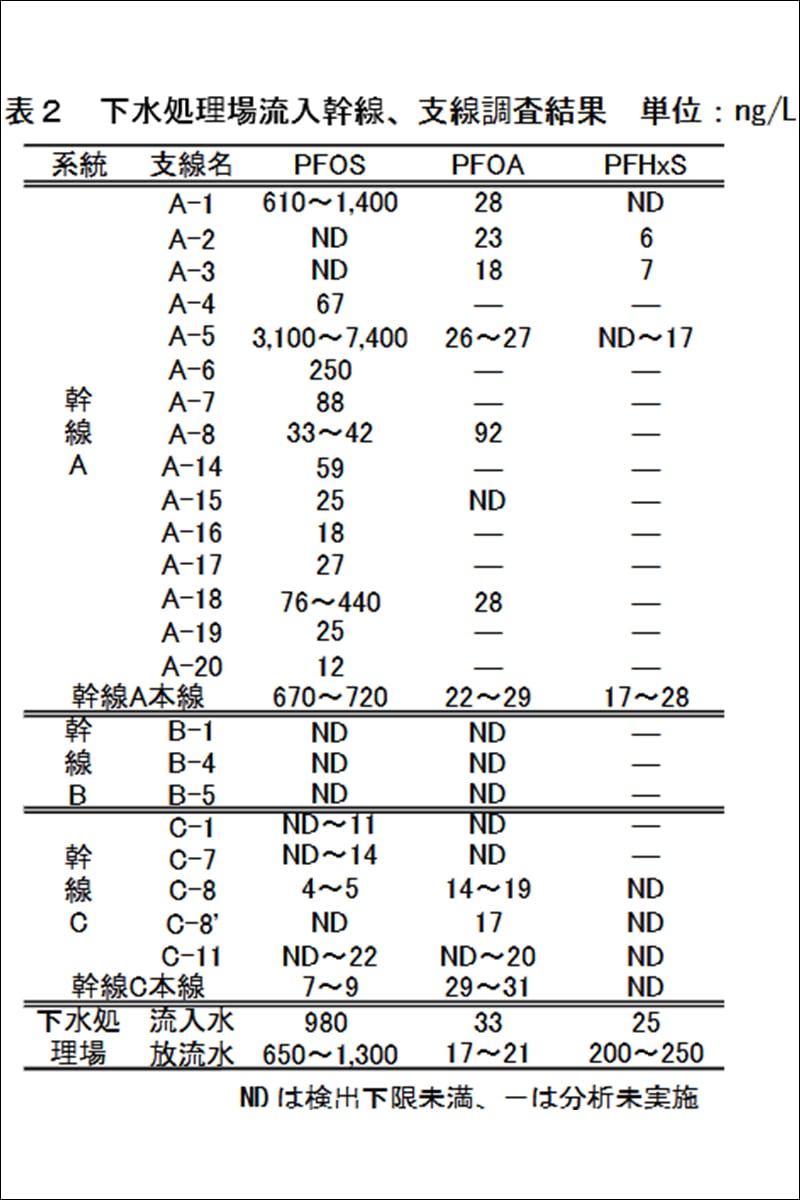

都内の河川水に含まれるPFASを測定した2008年度の報告書もその1つである 。報告書を見ると、多摩川の上流から下流までの間で、PFOSとPFOAの濃度の高かった中流に焦点をあて、下水処理場に流入する幹線と支線の追跡調査を行なっていた。さらに流域にあるPFASを材料とする製品を製造している工場・事業所の排水を調べている。

普通の河川調査と違うのは、これがPFASの排出源をつきとめようと考案した手法だったことだ。その話を進める前に、PFASの簡単な歴史と、日本で調査の先陣を切った京都大学の研究者らに触れておきたい。

参考:東京都環境公社 都内水環境におけるPFOSの汚染源解明調査 東京都環境科学研究所年報2008年版

PFASとは何か

まず、PFASの一種で規制の進んでいるパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とパーフルオロオクタン酸(PFOA)を説明しよう。両物質は水や油に溶け、耐熱性があり、化学的に安定している。40年代に米国の3Mが開発し、1970年代から撥水剤、撥油剤、コーティング剤、泡消火剤などに広く使われてきた。しかし、難分解性により汚染が拡大、生物への有害性が明らかとなってきたため、2000年に開発・製造してきた3M社は製造を中止した。

2000年代に入ると、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 」(POPs条約) 」のもと、まずPFOSが原則製造・使用の制限がかかり、続いてPFOAが廃絶される物質とされた。

日本政府はそれぞれ化学物質審査規制法(化審法)の第1種特定化学物質に指定し、製造・輸入・使用を禁止してきた。WHO(世界保健機関)傘下のIARC(国際がん研究機関)はPFOSを「発がん性あり」とし、PFOAを「発がんの可能性あり」とし、新生児への影響など環境ホルモンの作用も指摘されている。

秋田大学から京都大学に移った研究者が先陣を切った

日本でPFASの環境汚染について調査に取り組んだのが、京都大学の小泉昭夫教授らの研究グループだった。2000年に京大医学研究科に公衆衛生専門大学院が設置され、秋田大学医学部から移った小泉さんは、他の研究者たちと新たな環境汚染と健康影響をテーマにした。小泉さんは秋田大学時代からの共同研究者らと、全国の河川の汚染調査に取り組むことになった。

POPs条約で規制を受ける前の2002年に全国97河川と16の湾岸で表層水を集め、PFOSを分析した。ここで多摩川から157ナノグラム、荒川で38.5ナノグラムなどを検出した。さらに多摩川を調べると、上流の下水処理場で303~440ナノグラムを検出。水道水を調べると、世田谷区の砧浄水所の水道水は44~51ナノグラムだった。この結果を論文にして発表したが、国や自治体の反応はなかった。

しかし、小泉さんらはさらに調査を続け、泡消火剤が有力な発生源とみて大阪空港の排水も調べ、526ナノグラムの高い数値を得た。

参考:小泉昭夫「日本におけるPFOA/PFOSの汚染」36~46頁『永遠の化学物質 水のPFAS汚染』(ジョン・ミッチェル、小泉昭夫、島袋夏子 岩波書店 2020年)

触発された都の研究員、国の客員研究員に

これらの情報を知った公的機関の都環境科学研究所の研究員らが動いた。2004年度から都内の河川(江戸川、 荒川、隅田川、多摩川等)で調査を始めた。しかし、それは国立環境研究所の「有機フッ素化合物等POPs様汚染物質の発生源評価・対策並びに汚染実態解明のための基盤技術開発に関する研究」(平成15〜17年度)の研究グループに、客員研究員として西野貴裕さんと佐々木裕子さんが参加する形で進んだ。その間のデータは国環研の報告に利用されるにとどまっている。

しかし、それは国立環境研究所もPOPsの研究に着手したことを物語っていた。海外の文献を集め、分析法の開発などを目指した。しかし、米国のEPA(環境保護庁)、製造会社が次々と新たな調査と対策を繰り出す米国の動きに比べ、遅れは歴然としていた。論文は米国の動きをなぞった上、多摩川中流部がリットル当たり9.2~58ナノグラム、隅田川水系が21~51ナノグラムと、他の水系に比べて濃度が高かったとする。

参考:国立環境研究所 有機フッ素化合物等POPs様汚染物質の発生源評価・対策並びに汚染実態解明のための基盤技術開発に関する研究(特別研究) 平成15〜17年度

日本の企業の情報はなかった

「多摩川水系においては上流域から中流域にかけて単純比較するPFOS濃度が100倍増加しており、途中何らかの発生源あるいはPFOSの流入が あったことを示唆している。そこでこの要因として下水処理場からの放流水に着目した」

「下水処理場は家庭排水、工場排水に含まれる化学物質のシンクであり、通常はろ過や凝集沈殿、活性汚泥などを併用し処理を行なっているが、水溶性に富み、なおかつ難分解性であるPFOSはこれら従来の処理法では除去できない可能性が考えられる。つまり、処理場に流入したPFOSがそのまま河川へ放流されているものと推測された」としていた。

そして、「日本の国内でPFOS等のフッ素系界面活性剤を製造してきた主なメーカーは、旭硝子、ダイキン(工業)、大日本インキ化学、それにジェムコと考えられるが、これらの合成量については詳細な情報が見あたらない」と米国に比べ、データを秘匿する日本企業の姿勢を問題視した。

汚染源ははっきりせず

国立環境研究所はその後も調査を続け、都環境科学研究所と同様、下水処理場からの排水が主要な川の汚染源であることを明らかにした。そして、下水処理場のばっ気と沈殿等による処理ではPFASを除去できないことを明らかにした。規制がないので、垂れ流しに近い状態が続いていることがわかったが、国の報告書は次のような結論で終わってしまった。

「多摩川による東京湾へのPFOA負荷量はPFOS負荷量の3分の1~4分の1であった(中略)PFOSに関しては下水処理場Cが、PFOAに関しては下水処理場Dの寄与が大きいといった傾向は、これら化合物の特異的な汚染源を区域内に有しているものと推定され、汚染源に対して効果的な対策を施すことが可能であれば、汚染はかなりの部分を抑えることができるものと思われる」

研究所の報告書なのではっきり書けないのかもしれないが、人ごとのようにも感じる。

環境省が発表前にチェック

実は、国立環境研究所が発表する研究報告書は勝手に出すことはできず、事前に環境省本省の研究費を所管する課に報告書案を提出し、チェックを受けることになっている。PFASの場合は水質汚染が主だから、当然、水質汚染担当の職員らも目を通し、OKサインが出てから公表される手続きになっている。

国立環境研究所の研究員だったOBの一人は「対策がとられていないといった政府にとって都合の悪いことは書いても通らないだろう。結局、無難なまとめに落ち着く」と話す。

一方、環境省はこの時点で報告書によって深刻な汚染が起きていたことを知っていたはずである。しかし、それが政策に結びつくことはなかった。ある官僚は「POPs条約では次々と化学物質が俎上にあがり、審議される。PFASは化審法でも規制し、製造・使用を禁止したので、大きな関心を払わなかったのではないか」と話す。

汚染源に迫った都の研究所

正式に都環境科学研究所として調査したのが2008年。京大のデータを元に、多摩川の中流域に狙いを定め、「両化合物を含む事業場から放流された工場排水が下水処理場に入った上で放流されている」と推測した。想定される排出源の1つは福生市と立川市にまたがる広大な米軍・横田基地(報告書では飛行場と明記)だった。PFOSは主に泡消火剤や油圧オイルに含まれる界面活性剤に使われ、PFOSとして検出される。もう1つの汚染源は電子部品・デバイス製造業、輸送機械器具製造業でPFOAが検出されやすい。

杉本裕明氏撮影 無断転用禁止

下水処理場に流入する流入幹線とその支線の幹線接続点手前の計31地点と、濃度が高かった地点近くで工場排水を出している事業場の排水を調べた。幹線の本線はA、B、Cの3本あり、基地の排水口二カ所はB本線とC本線に接続していた。

調査の結果は、幹線A本線はPFOSがリットル当たり約700ナノグラム、接続支線のA―5で最大7,000ナノグラムを超えた。幹線B、Cの系統はPFOAが最高で92ナノグラム、PFOSは67~410ナノグラム、代替の有機フッ素化合物PFHxSも8~61ナノグラム検出された。ただ、米軍基地が情報を出さないため、論文では特定に至っていない。

電子部品製造工場の排水から58,000ナノグラム

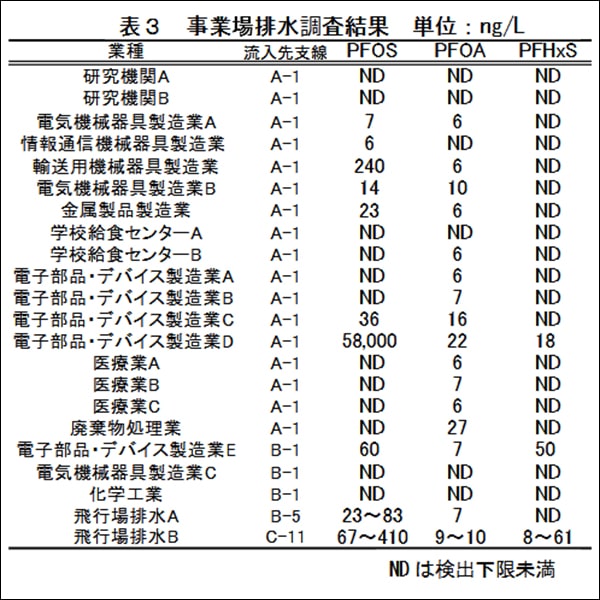

一方、主要事業場の排水の調査結果を示したのが下の表だ。

PFOSは電子部品・デバイス製造業Dの排水から58000ナノグラム、輸送用機械器具製造業から240ナノグラムが検出された。廃棄物棄物処理業等の事業場からは20ナノグラム前後が検出された。PFHxSは電子部品・デバイス製造業E事業場から50ナノグラムが検出された。

現在と同様に水質汚濁防止法に基づく排水基準がなかったので、工場、事業所に排出を止めさせることはできずに終わっている。

過去の蓄積を見せつけた堆積図

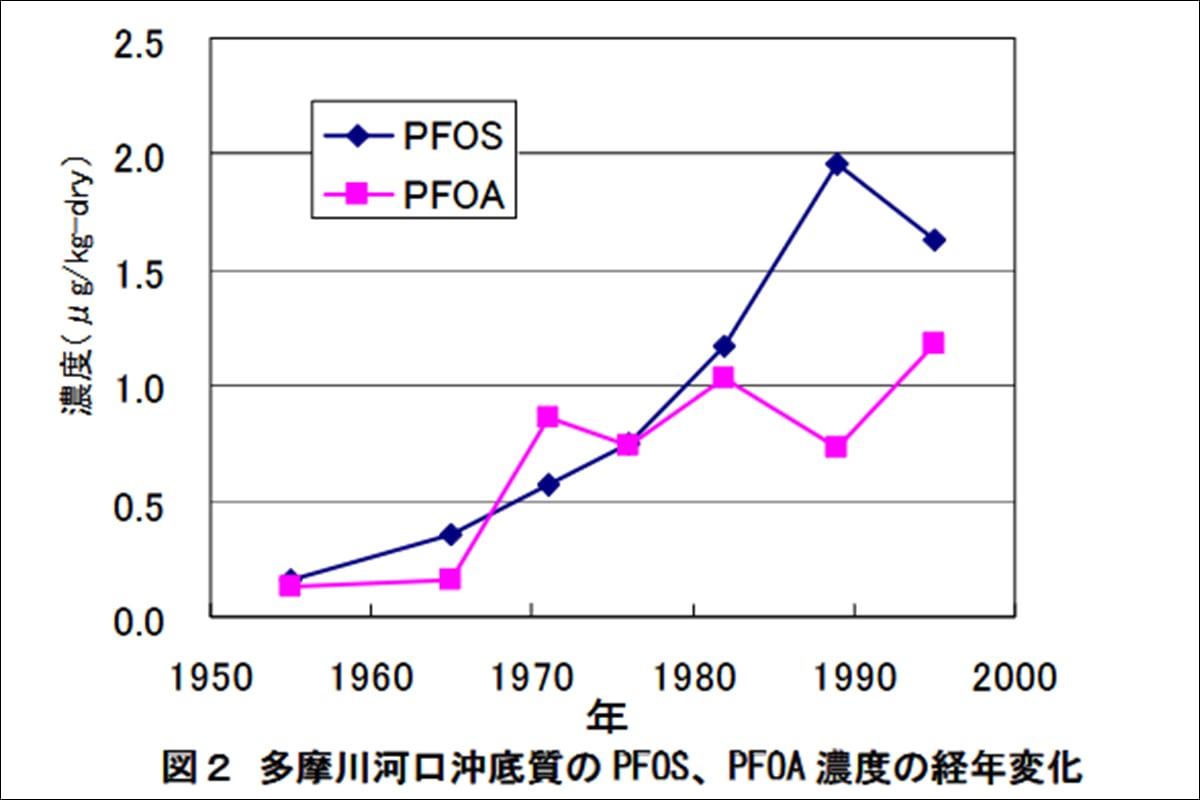

年ごとに濃度がどれぐらい変化してきたかを見るため、東京湾多摩川河口沖の底質(堆積した泥)を採取した。多摩川河口部の底質調査だが、こんな結果が出た。折れ線グラフを見ると、1960年代から濃度が上昇し、PFOSは90年にピークの2.0マイクログラムを超え、その後は減少傾向にある。PFOAはジグザグを繰り返しながらも上昇し、最高で1.2マイクログラムを記録している。

有機フッ素化合物の利用が増えたのと軌を一にしているようだ。報告書は「生産量、輸入量が不詳のため、十分な検証はできていないものの、底質内での移動は大きくなく、使用実態をかなり反映した濃度であると推定された」という。

その後も調査を続けたが

研究所はその後、調査範囲を多摩川の右岸(稲城市、日野市など)の下水処理場に関連する幹線と支線に広げた。2010年度まで調査し、全体的に濃度は下がる傾向を示したという。しかし、ここでも特定の工場からの排水は極めて高い濃度で検出され、川を汚していた。

2011年度からは地下水の調査に着手、立川市、府中市、国立市の地下水から500ナノグラムを越える高濃度のPFCs(有機フッ素化合物)を検出した。PFOS、PFOAの検出率は46%、75%で、最高値は230ナノグラムと72ナノグラム。代替物質として製造されていたPFHxSが3市で100~200ナノグラムで検出された。

環境省は化学物質の担当課が早い時期から調査していたが

実は、環境省も、化学物質を担当する環境保健部環境安全課が2004年2月に13物質の河川(20カ所)での調査を行い、PFOSが1リットル当たり0.07~24ナノグラム、PFOAが0.33~100ナノグラム検出された調査結果を中央環境審議会で公表していた。

濃度がかなり低めなのは、汚染源のある地域を狙ってのものではなく、平均的な所を選んだからである。こちらは汚染源を見つけるのが目的ではない。あくまで平均的なところを調べ、変化を知るのが目的なので、マスコミが飛びつくこともなかった。濃度を下げるためには、どれぐらい人体を汚染したら悪影響が出るのかというリスク評価が必要だが、その責任のある国は積極的に動こうとはしなかった。

汚染の実態が明らかになりつつあったのに、国や事業者はその責任を免れていたのである(続く)。