トランプ米大統領が出した石炭火力発電増やす大統領令が意味するもの CO2排出と石炭火力の行方

トランプ米大統領は4月8日、「石炭採掘を加速させる」ための大統領令に署名しました。人工知能(AI)向けのデータセンターなどによる電力需要増に対応するため、発電量を2倍以上に増やすことを目指すとしています。

大統領令は、石炭採掘に対する規制を撤廃し、石炭火力発電所の閉鎖計画の一時停止をうたい、廃止の流れにある世界の動きに対立しています。高率関税を世界各国にふっかけ、世界経済は混乱と混迷の様相を見せる中、石炭火力発電の行方が注目されています。

ジャーナリスト 杉本裕明

「ビューティフル・クリーン・コール(美しくきれいな石炭)」

トランプ大統領の周りを屈強な男たちが取り囲んだ。ヘルメットの先にライトがつき、作業服に身を包んでいる。大統領を囲んだのは炭鉱作業員たちだった。演説のなかで、トランプ大統領は「ビューティフル・クリーン・コール(美しくきれいな石炭)」と何度も言った。そして、石炭採掘業を賛美し、恵まれることのない労働者に寄り添いの言葉を投げかけた。

「放棄されていた最高の産業を復活させる。米国には地球上のどこよりも石炭がある」

「石炭に対する政府の偏見を終わらせる。石炭採掘の過程でハイテク産業に必要な重要鉱物やレアアースを大量に抽出することが可能になる。石炭産業従事者の仕事を奪っている」

その言葉には、地球温暖化を防止するという国際公約への配慮は微塵もなかった。第一次トランプ政権時のトランプを描いたボブ・ウッドワードの『恐怖の男 トランプ政権の真実』は、トランプが国連気候変動枠組み条約締約国会議で、産業革命後の気温上昇を1.5度以内に抑えることを各国が目指すパリ協定の離脱決定のシーンをこう描いている。

「ポーター(大統領秘書官)とマクスター(大統領補佐官)は、提案の文言をトランプに説明した。へとへとになるまで説得したが、戦いに負けたことは明らかだった。だめだ、だめだ、だめだ、トランプは言った。全面的に離脱する。(中略)演説の草稿にトランプが手を入れて、いっそう過激な文言にした」

パリ協定離脱の宣言の後、米国はバイデン政権のもとで復帰するが、トランプ氏は2025年1月に大統領に再就任すると、すぐに離脱を宣言した。石炭増産と石炭発電の促進をうたった今回の大統領令は、それに続く環境政策変更の第二弾となる。

関連記事

パリ協定から再び離脱か トランプ大統領の米国の気候変動対策はどうなるのか

「ドリル、ベイビー、ドリル!」(掘って、掘って、掘りまくれ!)。インフレに苦しむ国民に向けて天然ガス

「ドリル、ベイビー、ドリル!」(掘って、

「アメリカの美しいクリーン・コール産業の再活性化

大統領令の名称は、「アメリカの美しいクリーン・コール産業の再活性化と大統領令14241の改正」。大統領令は、目的をこう述べている。

「米国の経済的繁栄と国家安全保障を確保し、生活費を下げ、新興技術による電力需要の増加に対応するためには、石炭を含む国内のエネルギー生産を増やさなければならない。石炭は豊富で費用対効果が高く、あらゆる気象条件で使用できる」

「この業界は歴史的に何十万人ものアメリカ人を雇用してきた。米国の石炭資源は膨大で、同盟国と経済競争力を支えるための輸出により、米国のエネルギー自立に大きく貢献する能力がある」

「我が国の美しいクリーンな石炭資源は、国内製造業の復活とAIデータ処理センターの建設による電力需要の増加に対応するために重要だ。我々は、エネルギー供給を増やし、電気料金を削減し、送電網を安定させ、高給の雇用を創出し、急成長する産業を支援し、同盟国を支援するために、我が国の石炭産業を奨励し、支援しなければならない」

石炭を「美しくクリーンな資源」と持ち上げ、電気需要の増加に対応するためにも豊富な資源である石炭産業を支援し、雇用を確保し、米国のエネルギー自立に役立てようというのである。

「石炭生産を阻害する連邦政府の規制障壁を取り除くのは国家的な優先事項」

さらに、

「石炭は我が国の国家安全保障と経済安全保障に不可欠であるというのが米国の政策だ。石炭生産を阻害する連邦政府の規制障壁を取り除き、石炭の利用を奨励し、石炭輸出を増やし、連邦政府の政策が石炭生産や石炭火力発電を差別しないようにすることは国家的な優先事項だ」

そして、以下の政策を並べている。

「連邦の土地で石炭資源および埋蔵量を特定し、石炭資源の採掘に対する障害を評価する統合報告書を大統領に提出し、民間または公的関係者による石炭資源の採掘を可能にする政策を提案する」

「石炭生産と石炭火力発電への投資を求めるとともに、投資を阻害する政策・規制を撤回するための措置を講じる」

「石炭と石炭技術の輸出の機会を促進し、石炭の国際引取協定を促進するための必要かつ適当な措置をとる。石炭技術の開発、展開、商業化を加速するために必要なすべての措置をとる」

「石炭火力発電を利用したAIデータセンターのサポートに適した地域を特定し、データセンターに電力を供給するために、インフラストラクチャを拡大するための市場、法的・技術的な可能性を評価する」

「石炭生産および石炭火力発電への投資を求め、それを阻害する政策・規制を撤回するための措置を講じる」

「石炭及び石炭技術の輸出の機会を促進し及び特定し、並びに合衆国石炭の国際引取協定を促進するために、必要かつ適当なすべての措置をとる」

石炭産業や石炭火力発電に対する規制をなくし、投資を増やして採掘し、発電量を増やしてAI関連のデータセンターの需要増にあてる。さらに海外への輸出を促進する。バイデン政権と真逆の政策を正式に打ち出したのである。

関連記事

トランプ大統領の米国でカーター大統領が再評価。エネルギー危機に立ち向かい環境保全に尽くす姿に

トランプ大統領の一挙一動に世界の注目が集まっています。毎日、テレビや新聞で、トランプ大統領の名前を見

トランプ大統領の一挙一動に世界の注目が集

石炭発電量の比率は25年間で30ポイント以上下がった

しかし、このトランプ大統領の石炭業界の保護と増産政策に対し、専門家や環境NGOは厳しく批判する。

通信社のAFPは、米国の環境団体は反発したとし、環境NGO、エバーグリーン・アクションのディレクター、リーナ・モフィット事務局長の辛辣な言葉を紹介した。自然保護団体シエラクラプのベン・ジェラス事務局長は「無謀で悪知意に満ちた阜劣なものだ。石炭火力発亀所の稼働縫続は国民により代償を払わせ、呼吸器疾患や心籠疾患で病気になる人を増やす。最も汚く、最も高価な電源である化石燃料業界の献金者を救済するための隠れみのとしてAIを使っている」と批判した。

批判されるのは、石炭火力発電所が他の発電に比べて大量のCO2を排出し、地球温暖化防止の流れに逆行することになるからだ。それは、地球温暖化防止締約国会議でも、石炭火力発電は将来的に廃止することで合意されているからである。

石炭火力の排出量は天然ガス火力の2倍以上

ここで、石炭火力発電所がなぜ嫌われるのかを確認しておこう。

燃料ごとに発電した場合のCO2の排出量を比較する。1キロワットの発電時、UCSという高性能の石炭火力発電所では864グラム排出するのに対し、石油火力発電は695グラム、LNG(液化天然ガス)は376グラム排出する。

多くの国は、排出量がゼロの再生可能エネルギーに力を入れている。原子力発電もチェルノブイリや福島の原発事故を経験しながら、温暖化対策のために多くの国が既設の原子力発電所に頼ったり、増やしたりしている。

また、安定的に供給できない再生可能エネルギーの欠点を補い、安定的に供給でき、石炭火力より排出量の少ない天然ガス火力発電を増やしている。

米国では減少傾向に歯止めがかかるか

米国の石炭火力発電が総発電量に占める割合は、2024年に17%と日本よりはるかに低い。一方、再生可能エネルギーは21%(風力11%、水力6%、太陽光4%)と石炭を上回る。総発電量に占める石炭火力発電の割合は2000年に50パーセントを超えていたのが、2022年20%から2023年18%、2024年17%と徐々に減少している。一方、再生可能エネルギー発電は2022年21%、23年24%、24年26%と伸びている。

民主党のバイデン政権は2035年までに温室効果ガスの排出量を2005年比で61~66%削減し、電力セクター(発電所の発電した電力)からの排出量をゼロにするとの目標を掲げていた。

操業中の石炭・ガスの火力発電所からの排出量を2032年までに2024年より90%削減することを義務づけ、その達成のために、CO2を回収し、地中などに貯留するCCSの設置を進めるとしていた。

しかし、「石炭は減少していますが、環境活動家が望んだほど速いペースではない」(米国・OILPLICEcomの専門記者)と見られていた。

オバマ大統領が打ち出した規制策は裁判所が停止

EPAの石炭火力発電への規制は、2015年の民主党・オバマ政権に始まった。「クリーンパワー・プラン」と呼ばれる火力発電所からの温室効果ガスの削減を定めた政策は、石炭火力発電所に再生可能エネルギーへの転換を強制した。しかし、事業者が裁判所に異議申し立てを行い、裁判所はそれを認め、強硬策は停止された。

オバマに変わった第一次トランプ政権は2019年、「手頃な価格のクリーンエネルギールール」と揶揄し、汚染の規制を緩め、効率化対策の低下を提案した。しかし、これも政策転換の実現には至らず、バイデン政権に代わる。

バイデン政権は新たな削減策を開始していた

バイデン政権のもと、EPAは、再生可能エネルギーではなく、CCSのような発生源の汚染を減らす手段をとることで裁判所の決定をクリアすることに切り替えた。EPAはホームページで、「CCS技術を使うと、発電所からのCO2排出量は88%削減され、今後23年間で最大13億8,000万トンのCO2の排出を防げる」という。

EPAが2024年に打ち出した規制は、石炭火力発電所を排出量ごとに3つのランクに分け、最も多く排出しているグループは2032年以前に廃止。次のグループは2030年に天然ガスとの混焼で40%排出量を削減し、2032年から39年に廃止。最後のグループは2032年までに90%の炭素回収・貯留に相当する削減を行うとしていた。

さらに大気中に排出される水銀などの有害物質、排水に含まれる汚染物質の削減などを求めるなど、厳しい姿勢で臨んでいた。

CCSを設置できない石炭火力発電所は2032年以降、操業の停止を迫られる。しかし、CCSはコストが高く、現在採用している発電所はない。しかし、米国の2024年の電力消費量の60%をガスと石炭が占めており、想起達成は困難と見られていた。

規制嫌うEPA長官は就任

そんなところに、再びトランプ政権が誕生した。EPAに再び逆風が吹きはじめた。2025年3月、EPAのリー・ゼルディン長官は、オバマ政権とバイデン政権時代に導入された31件の環境規制を見直す計画を明らかにした(JOGMEC=独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構=石炭資源情報)。

ゼルディン氏は、元下院議員。1月30日付の通信社ロイターによると、石油会社の価格つり上げを取り締まる措置を含めた環境保護関連法案の多くに反対票を投じた人物だ。

見直しの対象の筆頭格は、もちろん「クリーンパワー・プラン」だろう。トランプ大統領が「クリーン・コール」と呼んだのは、この「クリーン」をもじったのかもしれない。

その前兆はあった。トランプ大統領が大統領令を出す前に、ゼルディン長官は、「前政権の規制が行き過ぎで、米国の手頃で信頼性の高い発電を停止させ、家庭の電気料金を引き上げ、外国からのエネルギーの依存度を高めようとする試みであると懸念する声が多くあがっているとし、再検討すると表明していた」(JOGMEC)のである。

古い石炭火力発電所が大量に残る

JOGMECの情報によると、2025年2月現在、アーカンソー州、ワイオミング州、ウェストバージニア州、ケンタッキー州、ネブラスカ州、ユタ州は既存の発電を保護する法律を可決した。米国内では約210の石炭火力発電所が稼働し、トランプ政権の元で今年閉鎖予定だった40以上の石炭火力発電所が稼働を続けそうだという。

トランプ氏は大統領選で、「ドリル、ベイビー、ドリル(掘って、掘って、掘りまくれ)」と化石燃料の増産を訴えた。大統領に就任した2025年1月に協定からの脱退を表明し、4月8日の大統領令の署名の際にも、「米国のみに極めて高額な負担を強いる不公平で一方的なパリ協定から脱退(を表明)した」と触れた。

国際エネルギー機関(IEA)によると、各国政府が発表した石炭削減の公約が実施されれば50年ごろまでに石炭需要は約70%減る見込みだったが、米国が方針を転換すれば、それが途上国に広がっていく心配がある。

今回のトランプ大統領の大統領令による政策の逆戻りは、縮小の傾向にあった石炭業界と石炭火力発電事業者を勢いづかせることになりそうだ。

原発事故で日本は石油火力発電所の増設に走った

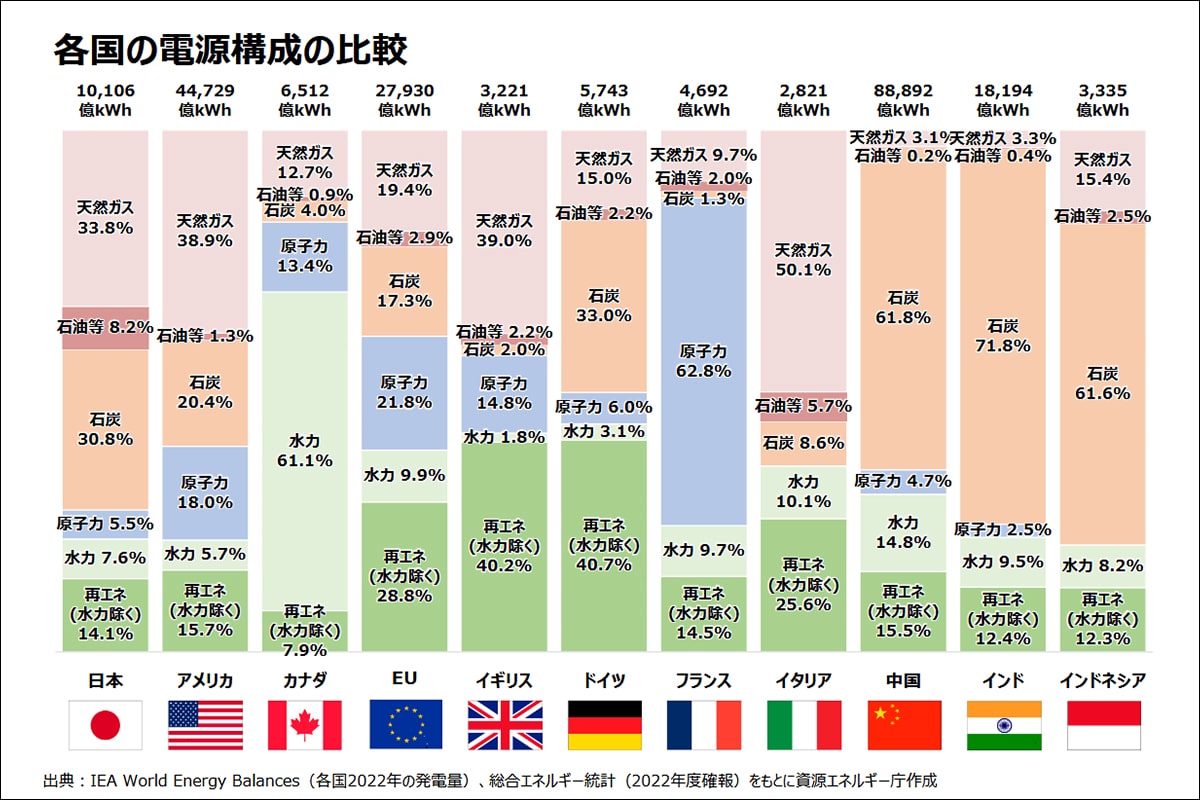

ここで2022年の各国の層発電量に占める燃料別の構成をみよう。

日本は、石炭が30.8%、天然ガスが33.8%、石油等が8.2%、原子力が5.5%、水力が7.6%、再生可能エネルギーが14.1%となっている。米国は石炭が20.4%、天然ガスは38.9%、原子力が20.4%、再生可能エネルギーが15.7%。再生可能エネルギーが40.7%と高い。

ドイツは石炭も33.0%と高い。イギリスは、再生可能エネルギーが40.2%、天然ガスが39.0%と高い。ドイツの石炭、イギリスの天然ガスの多くが国産だ。表を見ると、中国、インド、インドネシアの石炭の比率が6割から7割と高い。

日本の石炭火力の占有率が先進国で高いのは、2011年の東日本大震災による福島第一原発の事故で、これまで稼働していた原子力発電所が稼働を停止し、不足する電力を火力発電に頼ったからである。国際価格が高騰する天然ガスに比べ、割安なことから電力会社の多くは石炭火力への依存度を増やしたのである。

しかし、CO2の排出量が多く、これでは排出量を大幅に減らすことは難しい。そこで政府は、排出量が特に古い石炭火力発電所をなくし、比較的新しい発電所で、CCSの回収・貯留の装置をつけたり、アンモニアを混称し、石炭の量を減らしたりしようとしている。

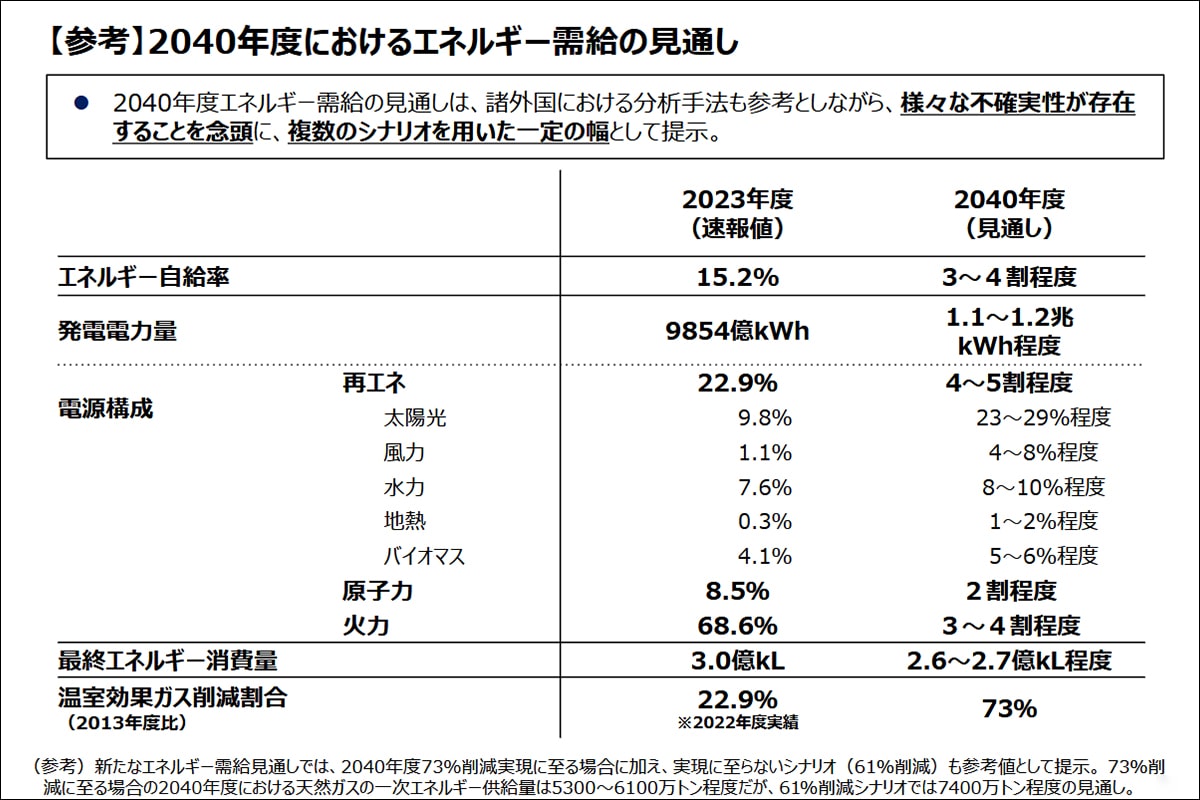

2024年2月に発表された政府の第7次エネルギー基本計画では、2040年の総発電量に占める火力発電は、3~4割と示しただけで、天然ガス火力と石炭火力の内訳は示されなかった。

再生可能エネルギーは太陽光、風力など個別に数字を示しているが、それでも再生可能エネルギー全体で4~5割と幅を持たせている。「石炭火力もそうだが、不確実性が高くて出せなかったのだろう」と経済官僚の一人は推測する。

基本計画では、石炭火力について、「供給力不足の顕在化等により、非効率な石炭火力のフェードアウトは必ずしも十分に進んでいない」と認めながら、2026年度に本格化される 排出量取引制度や、2028年度から新たに導入される見通しである化石燃料賦課金等によりLNG火力と比べた石炭火力の経済優位性が失われ、フェードアウトが進展していく可能性がある」と見通しを述べている。

2050年のゼロカーボン実現に向けて、徐々に廃止していこうというのが政府の考えだ。

なぜ石炭火力発電活用の方針を変えないのか

すぐに廃止できない理由を説明しているのが、エネルギー資源庁のホームページだ。「なぜ石炭火力発電を活用する方針を変えないのですか?」の問いに、こう説明している。

「エネルギー源は、安全性、安定供給、経済効率、環境適合などのさまざまな側面を満たすことが求められます。石炭は、安定供給や経済性の面で優れたエネルギー源です。ほかの化石燃料(石油など)にくらべて採掘できる年数が長く、また、存在している地域も分散しているため、安定的な供給が望めます」

「最近の石炭火力発電は、ずいぶんクリーンになってきています。今後もさらなる技術開発をおこない、効率化とCO2排出量の削減を進める予定です」

と述べる。これを反映した基本計画に、環境NGOの多くは批判的だ。気候ネットワーク(京都市)は「(パリ協定で約束した)1.5度目標との整合のために先進国は2030年までに石炭火力を廃止しなければいけないことは、国際エネルギー機関(IEA)等が明らかにした(筆者註、IEAは旧型で排出量の多い亜臨界圧石炭火力を廃止するとしている)。非効率石炭だけではなく、全ての石炭火力のフェードアウトに向けて方針を打ち出し、確実に制度措置の強化を進めることを求める」と批判している。

トランプ旋風が起こした石炭採掘の増産と石炭火力発電の振興策は、どんな展開と結末を見せるのだろうか。