釧路湿原を取り巻く太陽光パネル発電施設 湿原保護に有効な対策は?

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

広大な湿原に真っ赤な夕日が落ちる。その湿原を蛇行する河川。そんな湿原の景観が失われつつあるのではないか。北海道の釧路市、釧路町、鶴居村、標茶町の4市町村にまたがる釧路湿原を包囲するかのように、無数の太陽光パネル発電施設が設置され、巨大メガソーラーが林立する。貴重な生態系に悪影響が及ぶのではないかとの懸念が広がっている。

釧路市は条例を制定し、許可制を導入しようとしたり、釧路町では促進区域や保全エリアをゾーニングし、施設を誘導したりしようとしている。しかし、これで自然と太陽光パネルと共存できるのか、疑問点も多い。巨大メガソーラーで揺れる現地を見た。

ジャーナリスト 杉本裕明

国立公園のそばにメガソーラーがいくつも

釧路湿原を南東部から見渡せる釧路町にある細岡展望台。観光客が展望台に立ち、湿原をゆっくり蛇行する釧路川に見入っている。黄色にそまった湿原は、視界の奥深くまで続き、彼方には雌阿寒岳と雄阿寒岳の勇姿が見える。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

釧路湿原国立公園内にある展望台は環境省が管理し、近くにはビジターセンターもある。湿原には、釧路市の市営の展望台も含め、いくつか見晴らしのよい展望台があるが、景色の素晴らしさはここが一番だ。だが、困ったことが起きているという。知人が教えてくれた。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

「ここからみえる釧路湿原には障害物がなく、自然そのもの。環境省は、この展望台からは、キラキラ光る太陽光パネルが見えないように配慮して欲しいと、地元の自治体や事業者に要請していると言われています。真偽はわからないが、なるほどここからは見えません。でも、湿原の周辺を車で走ってください。無数の太陽光発電所に遭遇し、巨大なメガソーラーに圧倒されると思います」

知人が書いてくれた地図を頼りに、釧路町の細岡展望台から、町内のメガソーラーを探しに出発した。

車で釧路市の中心地から、国道44号を東に向かう。釧路町に入り、44号から左折し、国道391号を北上する。道路両側のあちこちに太陽光パネルが見える。「ひとつ、ふたつ」。数を数えるが、どんどん増えていく。途中であきらめた。

しばらくして左折し、釧路湿原道路に入った。まっすぐ行くと、たんちょう釧路空港へ向かう道路にぶつかる。そこに至るまでの釧路湿原道路は、国立公園のきわを走っている。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

ゆっくり進むと、道路の右側にパネルの隊列が現れた。車を降りてパネルをみるが、パネルの列は視線の先まで続く。さらに車を走らせると、右手に別のパネルが見えた。同じメガソーラーだが、こちらはさらに規模が大きい。道路沿いにとぎれることなく、「パネルの平原」が続く。今度は、左手の向こうに、うっすらとメガソーラーの姿が見えた。先ほど見た施設は巨大だが、それをさらに上回りそうだ。

いったい、どれだけの大きさなのか。調べてみると、右手に2番目に見えたのが、大林クリーンエナジーの釧路町トリトウシ原野太陽光発電所。釧路町の町有地67ヘクタールに17.8メガワットの出力のメガソーラーが設置され、2017年に稼働した。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

ゼネコンの大林組の子会社で、同社が取り組む太陽光などの再生可能エネルギーを活用した発電事業のうち、ここが27か所目になるという。事業エリアが釧路湿原国立公園内にあるため、隣接する道路沿いにアカエゾマツ200本を植樹し、湿原の景観に配慮したという。

道路左側に見えたのは、2019年に稼働したすずらん釧路町太陽光発電所。面積は163ヘクタールあり、総出力は92メガワット。東急不動産、三菱UFJリース、日本グリーン電力が出資者で、年間の総発電量は一般家庭21,300世帯分になる。これらはいずれも釧路町にあり、蓄電施設を備えているのが特徴だ。

平坦な土地があり、雪が少なく、日照時間が長いというメリット

筆者は、釧路市、釧路町、鶴居村を車で縦横に走ったが、湿原に近い荒れ地や牧草地、畑地など、平坦な地に太陽光パネルが無数に設置されていた。釧路町の環境生活課の職員が説明してくれた。

「土地が安く、広大な土地を確保でき、さらに雪が少なく、日照時間が長いときているから、太陽光発電所の条件がよいのです。温度が低い方が発電効率がよいとも聞きました。ここは事業者にとって恰好の場所なんですね。反対に風力は風の通り道でなかったようです」

国土交通省も設置を促進するため、建築基準法の解釈を変えた。建築物または国が指定する特定工作物を設置する場合、都市計画法の許可が必要だ。しかし、太陽光パネルは人が住んだり集まったりしないので建築物ではないとし、さらに電柱と同様、特定工作物の指定から外すとする通知を2011年3月に出し、許可申請の手続きを不要とした。

山林を切り開いて設置する場合は森林法で0.5ヘクタールを超える場合は許可申請が必要だ。農水省は、太陽光パネルの設置で土砂崩れの危険が増すなどの事例が全国に相次いだため、太陽光に限り、許可を受ける面積を1ヘクタール以上から0.5ヘクタールに厳しくした。しかし、ここ釧路湿原の周辺は草原が多く、対象から免れる可能性が高い。こうした好条件から激増したというわけだ。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

かつてこの地域は原野商法の嵐に見舞われた。1980年代にリゾート法ができて、国が開発をあおった結果、業者がただ同然の原野を別荘地などと言って消費者に売りつけた。ブームが去り、荒れた土地が残された。太陽光発電所は、こうした原野商法の舞台になった土地にも設置され、「相場より、かなり高い値段で買われていった」(同)という。

原野商法に続く第二の開発ブーム

原野商法に続く、第二の開発ブームの立役者は太陽光パネルである。釧路市と釧路町の公共事業にかかわっている地元業者に話を聞いた。

「業者のやりたい放題に思える。自治体が厳しくチェックしているとはとてもいえない。地元の地方議員の口利きで、ある日、突然設置されていたという話も聞いた。違法行為もあとをたたないね」

パネルの下は陰となり、生物の生息が厳しくなり、雨水の補給もないので、希少野生生物のすみかではなくなる。湿原の乾燥化も進む。なにより、雄大な湿原の景観を壊してしまう。実は、釧路湿原というのは、国立公園だけを指すのではなく、後背地も含めたもっと広い地域を指す。湿原の歴史は、開発しようとする人との闘いの歴史でもあった。

いまも、「国立公園と言っても、地元にとっては開発を邪魔する存在にすぎない」と公言する人もいる。しかし、再生可能エネルギーを増やす必要があるとはいえ、このような乱開発を見過ごしてよいものだろうか。

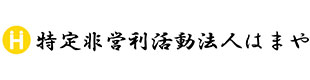

筆者は以前、釧路市にある環境省の釧路湿原自然保護官事務所に尋ねたことがあるが、担当者は「開発行為を禁止しているのは特別保護地区だけです。国立公園でも普通地域なら違法になりません」。国は国立公園という狭い範囲のなかの、さらに限定されたところだけを守るのに汲々としているように見える。

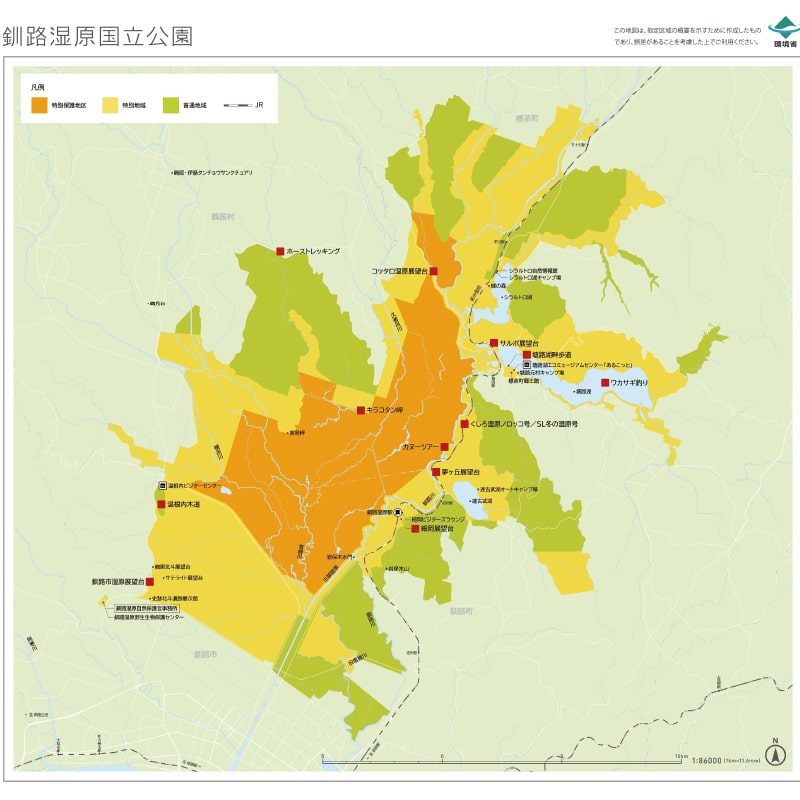

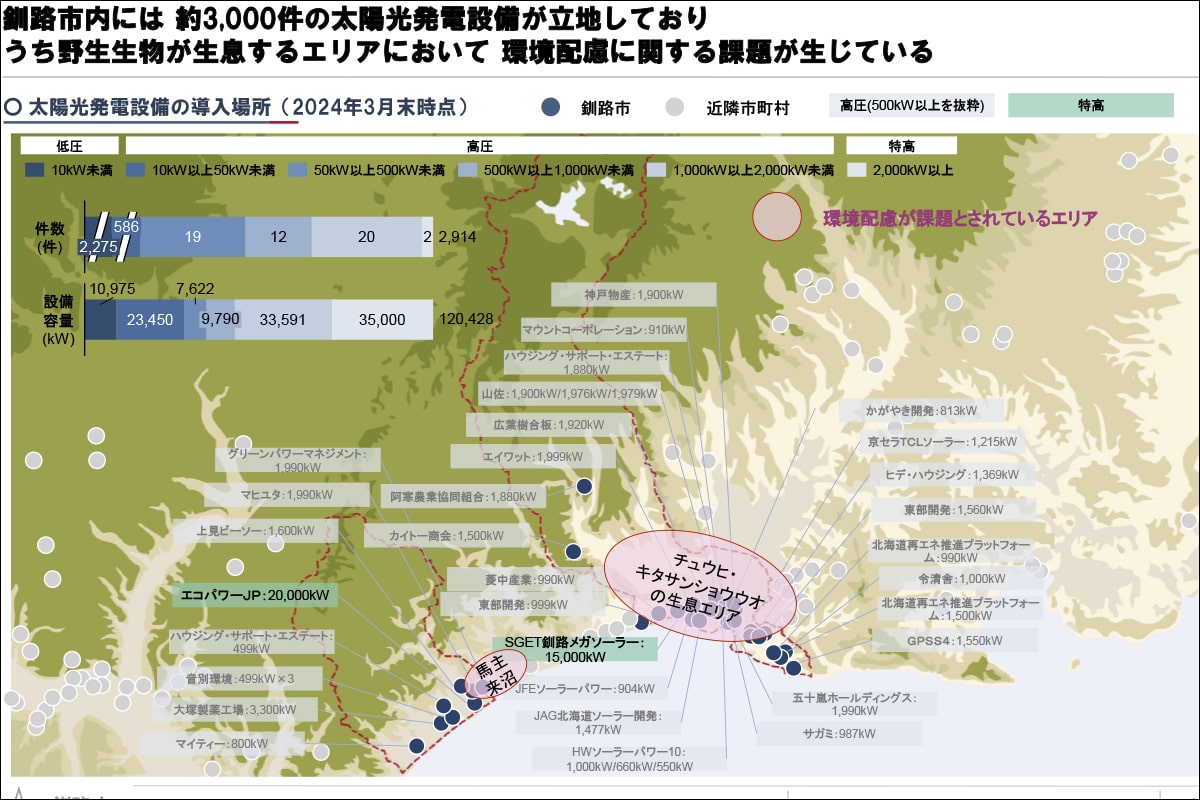

こうして、釧路市にある事業用の太陽光発電施設は、2012年の25か所から現在までに560か所に激増し、1メガワット以上の施設(メガソーラー)は20か所にのぼる。釧路町も現在400か所にまで増えた。「釧路市再生可能エネルギー基本戦略」(2025年3月)によると、チュウヒ、キタサンショウウオの生息値にかなりの太陽光発電施設が集中していることがわかる。戦略には市内に太陽光発電施設が約3,000あるとの記述がある。

ガイドラインでは効果なしと、条例制定へ

こうした乱開発に市民から苦情や批判が増え、市は2023年7月、「釧路市自然と共生する太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を策定・施行した。出力10キロワット以上の発電施設が対象で、希少野生動物の保全のため、事業者に有識者や専門家に助言・指導を求めたり、近隣住民対象の説明会を開いたりすることを求めた。また、これら手続きを終え、工事に着手する日の60日前までに、市に発電施設計画届出書を提出するよう求めた。

しかし、「ガイドラインは事業者に実施を義務づけるものではなく、お願いレベルでした」と市の担当者。そこで、遅ればせながら、強制力を伴う条例の制定をめざすことになった。環境審議会の答申をもとにつくった条例案をこの6月、議会の委員会に示した。9月に本提出し、可決の上、来年1月に施行するのが目的だ。

内容は、10kW以上の事業用太陽光発電設備の設置を許可制とし、タンチョウやオジロワシなどの希少野生生物5種を「特定保全種」に指定し、それらが生息する可能性の高いエリアを「特別保全区域」と指定、そこで太陽光発電施設の設置を計画する事業者に生息状況の調査や保全対策を義務づけるとしている。ただ罰則はなく、従わない業者には社名を公表するとしている。

「特別保全地域」には市街化調整区域があてられる予定で、1万6908ヘクタールに規制の網がかかる。市の環境保全課は「区域内で計画された場合、専門家からなる委員会で「特定保全種」への影響がないか、審査してもらい問題がないとなった場合には許可する仕組みにした」と語る。

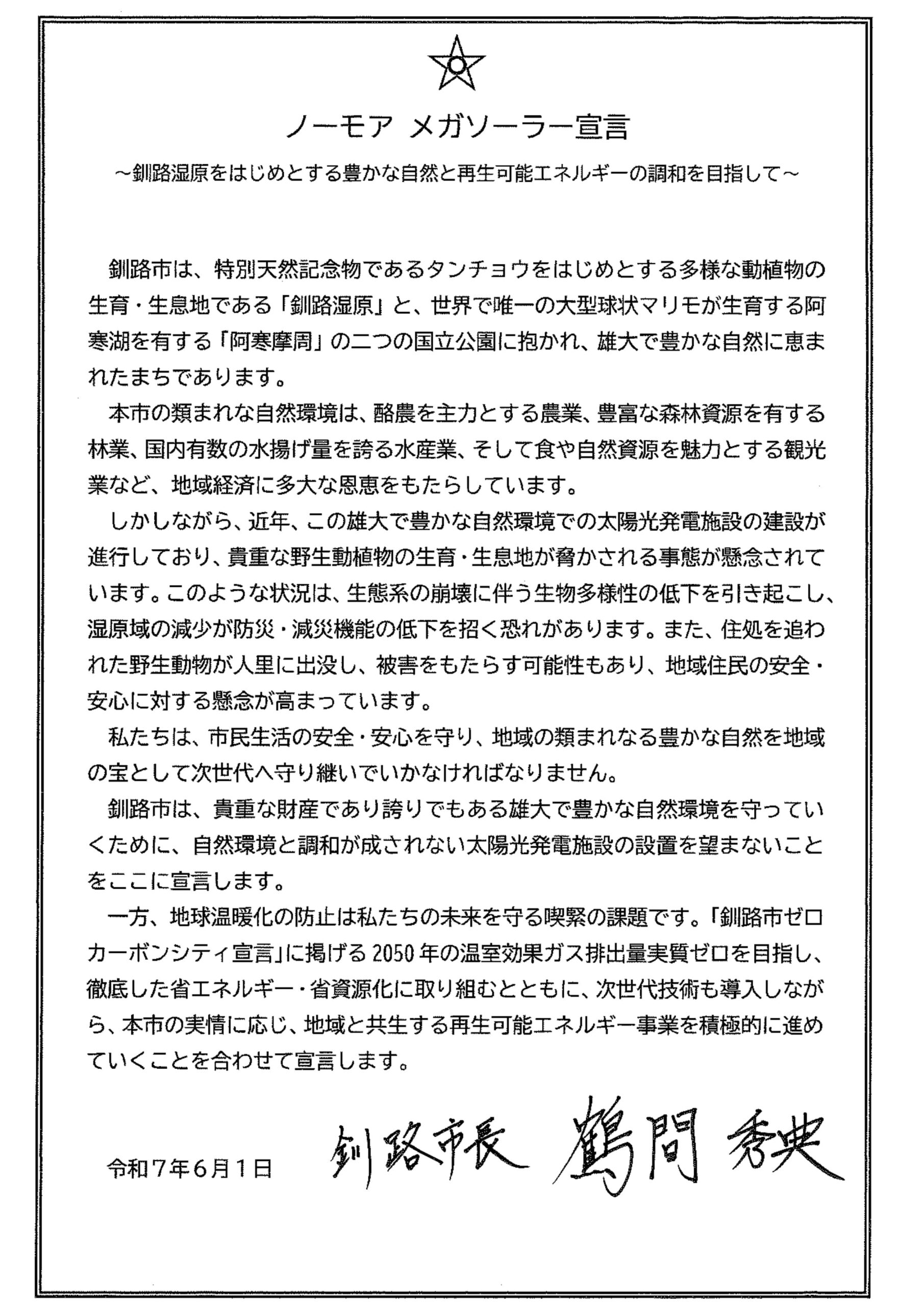

6月1日、鶴間秀典市長は「自然環境と調和がなされない太陽光発電施設の設置を望まないことを、ここに宣言します」とする「ノーモアメガソーラー宣言」を打ち出した。23年8月には福島市が同様の宣言をしており、釧路市は全国で2件目になる。

実は、日本エコロジーが進めるメガソーラー施設(2地域で約27ヘクタール、出力21メガワット)の建設をめぐって、2024年暮れに建設予定地にオジロワシの巣があることがわかり、市の教育委員会は文化財保護法に基づき予定地への立ち入り禁止を通告した。同社はこの区画を外して建設したいとあきらめていないが、この案件は新条例が施行されると、その対象となる。

釧路市は、2024年度に策定した「釧路市再生可能エネルギー基本戦略」で、再生可能エネルギーと自然環境と共生できるゾーニングを進めるとし、ゾーニングマップの作成を進めている。それに先駆けたのが東隣の釧路町だ。

釧路町はゾーニングマップをつくったが

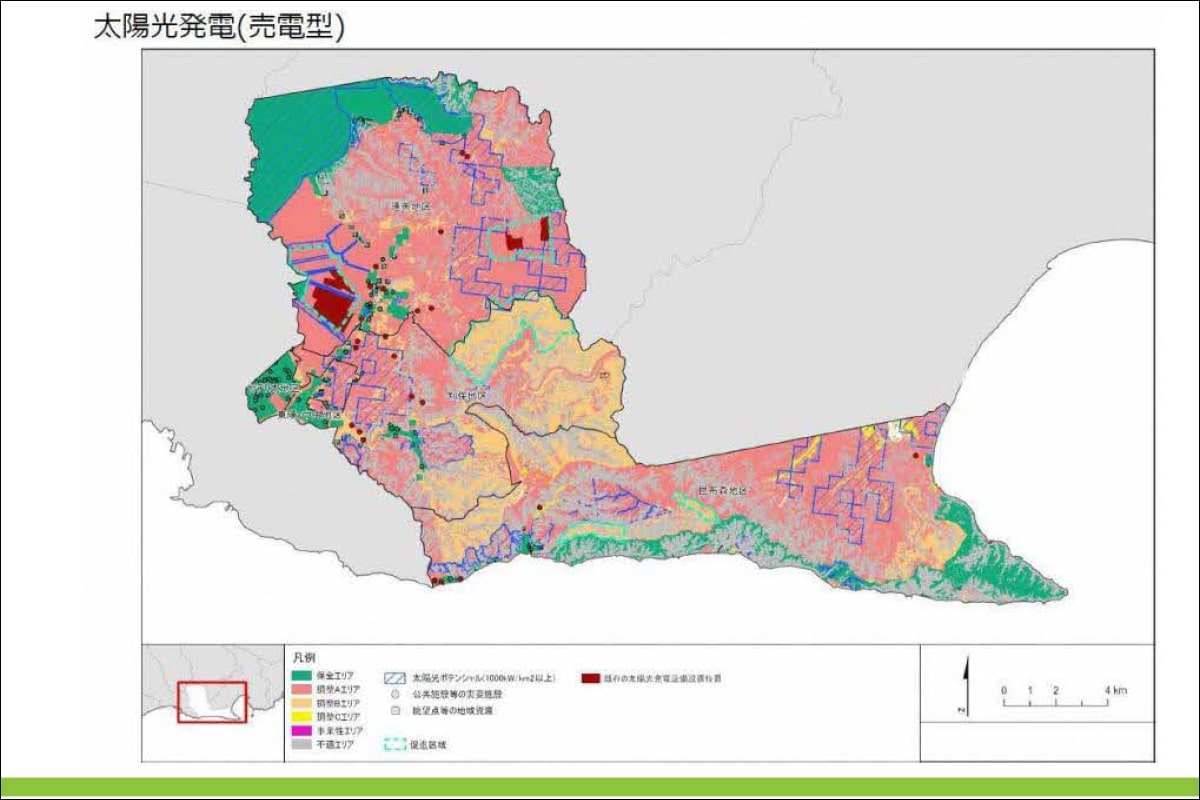

釧路町は、2024年に「釧路町再エネ導入促進エリア設定ゾーニングマップ」を策定した。

- 法令等で改変等に規制がある「保全エリア」

- 保全すべき環境が存在する可能性がある。法令等で指定されている範囲である「調整Cエリア」

- 既往調査等から保全すべき環境の存在が確認されている。先行利用者が存在する。土地の利用や改変等に手続きがある「調整Bエリア」

- 調整Bエリア、調整Cエリアの調整・留意事項に加え、地域との合意形成を求める「調整Aエリア」

- 再生可能エネルギーを導入する条件が良い「事業性エリア」

- 再生可能エネルギーを導入する条件が悪い「不適エリア」

にゾーン分けされている。保全エリアから町との調整を必要とする調整エリアを設けることで、事業性エリアに誘導していこうとしていることがわかる。しかし、その狙い通りに事業者は動いてくれるものだろうか。

ゾーニングでは、再生可能エネルギー導入事業など、地域の脱炭素化を集中的に促進する区域を環境省の地球温暖化対策の推進に関する法律に基づいて設定している(緑色の囲み)。既存の施設が集中した区域や調整Cゾーン内に設定している。環境省は、この促進マップの策定自治体を増やし、誘導していこうとしているが、環境省の狙い通りに事業者が選んでくれるとは限らない。

釧路町は「事業者が候補地を選ぶ際の目安にしてもらいたいと考え、作成した。保全エリアはすでに幾つもの法律で規制されている区域で設置することはもともとできないから別として、事業者は結局、できるだけ平地でできるだけ広くとれ、開発コストが安いところを選んでいる」との見方だ。

現に既存の業者が設置した場所を見ると、町との調整が多いAゾーンにも点在している。事業者はマップの狙いにあまり捕らわれず、調整が楽なところでなく、コスト的に有利なところを選んでいるのではないか。

ラムサール条約から国立公園へ

釧路湿原は、地図のように、釧路市の北部、釧路町の東部、鶴居村の東部、標茶町の南西部を覆う広大な湿原だ。国立公園に指定された2万8,788ヘクタールのうち、開発行為ができ、自然が守られているのは24.2%の6,966ヘクタールにすぎない(オレンジ色の部分)。

あとは、外に向けて、特別地域(第一種から第三種)、普通地域となり、規制が弱まる。黄緑色の普通地域では開発行為は届け出制だから、開発行為を止めることはできない。

釧路湿原は、特別天然記念物のタンチョウをはじめ、多数の鳥類、キタキツネ、エゾジカなどの哺乳動物、魚類、両生類など多様な生物と植物が生息している。

政府は、1935年に湿原の一部にあたる2,700ヘクタールを釧路丹頂鶴生息地として国の天然記念物に指定した。戦後、地元の自然団体が、湿原の貴重な自然に着目し、保護活動と国への国立・国定公園化を求めて運動を続けてきた。

1980年、釧路湿原はラムサール条約登録湿地の国内登録地の第一号となった。ラムサール条約は水鳥を守るため、その生息場所になっている湿地を条約の締約国が国際登録し、湿地の保護を行うためのもので、現在では国内に53か所ある。

登録に際しては水鳥を守るため鳥獣保護区に指定することが登録の条件で、各地で水鳥や自然の保護を求める声と、農業などの開発行為を求める声が対立する中、徐々に保護の声が強まり、登録地の数が増えてきたという経緯があった。

釧路湿原がラムサール条約の登録湿地になった時は、鳥獣保護区の7,863ヘクタールにすぎなかった。しかし、1987年に国立公園になった時には2万6,861ヘクタールに拡大され、2011年にさらに2万8,788ヘクタールに広がった。ただ、規制の厳しい特別保護地区は中心部に集まっている。

保護と開発とのせめぎ合いは農業から始まった

ラムサール条約の登録湿地に選ばれた時、「これで国際的に有名になり、来訪者が増える」と歓迎したのは、釧路市だった。一方、酪農が盛んな鶴居村では「規制が厳しくなり、農家が影響を受けることがあってはならない」との意見が多かった。こうした中で、国や自治体が農業施設からの排水対策などを進めてきた経緯がある。

一方、2000年に自然再生法が制定されると、湿原の中を走る直線化した川を昔のように蛇行させるなど、自然を復元する事業が始まった。それは重要なことだが、周囲の開発行為によって、乾燥化が進み、生態系が損なわれてきた。

農業施設から出る排水対策が進むと、次に顕在化したのが、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理だった。それが解決しないまま、2012年に再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されると、うまみのある太陽光発電所が爆発的に増えていった。

環境省は、地球温暖化防止の観点から、再生可能エネルギーの拡大に走り、環境アセスメント法の規制を緩め、無秩序な施設の設置を傍観し続けた。

環境容量を超えているのでは

全国で太陽光発電所などに対する住民の反対が広がり、自治体が設置を許可制にするなど条例制定になだれを打つに至り、ようやく環境省も、促進区域と規制区域のソーン設定を自治体に促すなど、これまでの政策の手直しを始めた。

しかし、釧路湿原のケースを見ると、あきらかに地域の環境容量をオーバーしているようだ。そこに促進地域を設定し、さらにメガソーラーを誘致するのだろうか。先の知人が言ったように、展望台から見えなければ湿原は守られたことになるのか。

今後、環境省の狙ったゾーニングがうまくいかなかった場合には、総量規制など規制的な措置が必要となるかもしれない。残された時間はそう多くはない。