地下水低下と地盤沈下に悩まされる住民たち リニア中央新幹線で揺れる岐阜県瑞浪市を見る

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

品川と大阪を結ぶリニア中央新幹線。時速500キロの高速で地下を駆け抜け、輸送量に限界のある東海道新幹線に代わる輸送の大動脈として期待されていますが、地下のトンネル工事は難工事が続き、各地でトラブルが発生しています。

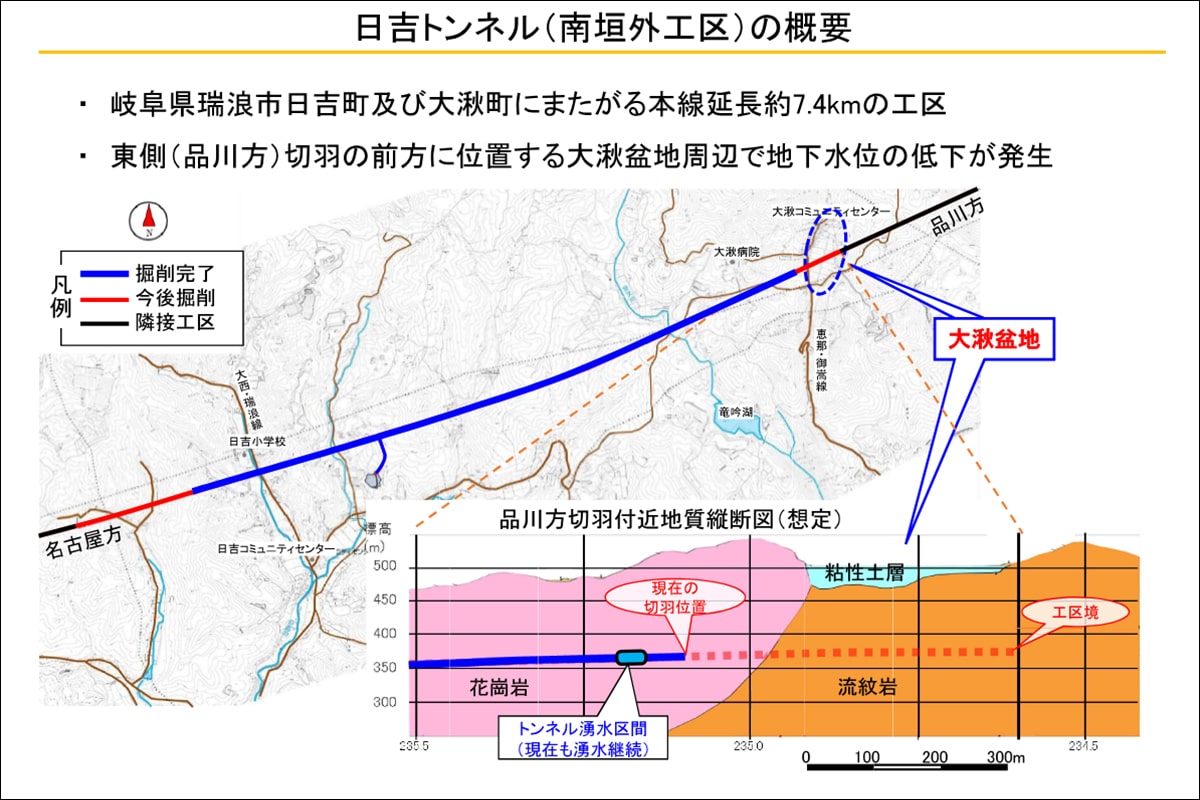

環境影響への懸念から県とJR東海の協議が続く静岡県のように、工事が止まった所も幾つかあります。岐阜県瑞浪市では、地下150メートルのトンネル工事で大量の湧水(ゆうすい)が発生し、地下水の水位が大幅に低下したことで、住民の使う井戸や池が干上がってしまいました。工事は中止され、JR東海が対策を講じていますが、1年以上たっても状況は改善せず、地盤沈下も起きています。

便利さの追及と環境保全をどう両立させるのか。現地を訪ねるとともに、岐阜県の内部資料や関係者の証言をもとに、これまでの経過をたどってみました。

ジャーナリスト 杉本裕明

池は干上がったまま 地盤沈下で住宅に被害

7月13日、筆者は岐阜県瑞浪市の大湫町を訪ねた。瑞浪市の北端に位置するこの地区は水田が広がり、約300人が暮らす。集落の中心から少し離れた道路沿いに池があった。池といっても外周20メートル足らず。そばに、「あぶない!ここであそばない」と書いた立て看板があった。雑草で覆われた池をのぞくと、少し水がたまっていた。その近くに住む主婦が言った。

提供:JR東海

「きのう雨が降ったのでたまっただけなので、すぐにカラカラになってしまいます。昨年5月に新聞やテレビで、井戸が涸れたことが報道されて大きな問題になったけれど、あれから何も変わっていません。池は涸れたままだし。地下水の水位は下がったままだし」

そして、こう促した。

「地盤沈下まで起きたんですよ。幸いうちは大丈夫だったけど、お隣は大変なことになっています」

隣の住宅の呼び鈴を押すと、会社員の男性が出てきた。地盤沈下のことを聞くと、「見てください。昨年からこんな状態です」と案内してくれた。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

住宅の壁面の柱は、下の部分が浮き上がったかっこうで、約15センチの鉄棒で地面と柱の底にかませてあった。樋を見ると、側溝に流す部分が浮き上がり、15センチの空白ができていた。地中に埋めていたパイプは地面から浮き上がっていた。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

男性は「JR東海に応急措置をしてもらったが、地盤沈下が続いているため、恒久対策ができません。被害に対する補償も、JR東海側は今後検討したいと言うだけで、めどはたっていません」と言った。建てたばかりのマイホームがこれではやりきれない。

住民から批判の声

集落の入り口で農作業をしていた男性は「トンネルの湧水のために、地下水の低下がわかっても、JR東海は隠していた。あちこちの井戸水が涸れて大騒ぎになってから、住民説明会を開いたが、工事は継続すると説明した。これまでリニア新幹線が開通したら便利になっていいと思っていたが、そんな気持ちはなくなった」

今年6月に開かれた説明会に出た主婦は「JR東海は、代替水源を用意するというけど、地下水も地盤沈下も対策がないというのでは」

トンネルに近い地区では建物がいくつも地盤低下で被害を受けており、水田も一部で水がたまって抜けず、障害がでている。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

市の施設も被害を受けた。消防詰め所の床はゆがみ、入り口のコンクリートが大きく割れて盛り上がっている。この詰め所と、隣にある市の集会所のコンクリートのあちこちに亀裂が入っていた。JR東海は、住宅地の沈下は納まったと説明しているが、他の地域ではなお下がる可能性があるとしており、個々の被害補償や恒久対策ははるか先になりそうだ。

実は、こうした井戸の枯渇や地下水の低下は瑞浪市が最初ではなかった。すでに山梨県に設置された実験線周辺の大月市朝日小沢地区で簡易水道の水源が涸れ、JR東海は、新たに井戸と揚水ポンプを設置、20年分の電気代として1,000万円を払った。山梨県御坂町、同八代町では井戸が涸れたため、JR東海が代替水源を確保し、不満を抑えているという。

しかし、瑞浪市のケースは、トンネル工事で大量の湧水が発生し、井戸が枯渇しても、そのことを岐阜県や住民に知らせず、工事を優先したJR東海の姿勢が問われることになった。

下がった水位は元に戻らないのか

6月、JR東海は、水資源の代替措置について、コミュニティーセンター近くに深さ170メートルの深井戸を設置しさらに北にあるキャンプ場の近くにも井戸も設置して、住民に供給したいとしている。

地下水位の低下を止めるためには、トンネルの湧水を止めることが必要だが、そのために検討してきた壁面に粒子の細かいセメントを注入する「本注入」を断念したという。

そして、住民の生活に支障のある井戸水の枯渇には代替水源を提供するが、低下した地下水や地盤沈下を復元する方法が見つからないとしている。この問題は2024年5月から審議してきた岐阜県環境影響評価審査会地盤委員会は、JR東海に対し、環境への影響を減らすための検討を続けるべきだと、JR東海に再検討を求めている。

岐阜県は環境への配慮が特に求められる区間だった

リニア中央新幹線は、品川と大阪間438キロを、超伝導方式の列車が時速500キロで走る計画で、約8割は地下を走る。JR東海はまず品川―名古屋間の286キロを開通させ、その収益を名古屋―大阪間の建設費に充てると計画している。しかし、各地でトラブルが発生し、建設工事は大幅の遅れをみせている。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

岐阜県の区間には、もともと放射能の影響が心配されるウラン鉱床や、ヒ素、六価クロムなどの有害物質を含む地層が存在し、さらに地表には、ハナノキ、シデコブシ、ギフチョウなど希少な動植物が群生する湿地が点在するなど、環境への影響に特に配慮すべき地域だった。

関連記事環境アセスメントでは、湧水の発生を予測していた

今回の事故の可能性をJR東海は予見し、もっと早く手を打てなかったのだろうか。2024年5月29日に開かれた岐阜県環境影響評価審査会地盤委員会では、委員長の神谷浩二岐阜大教授(地盤工学)が、こう述べている。

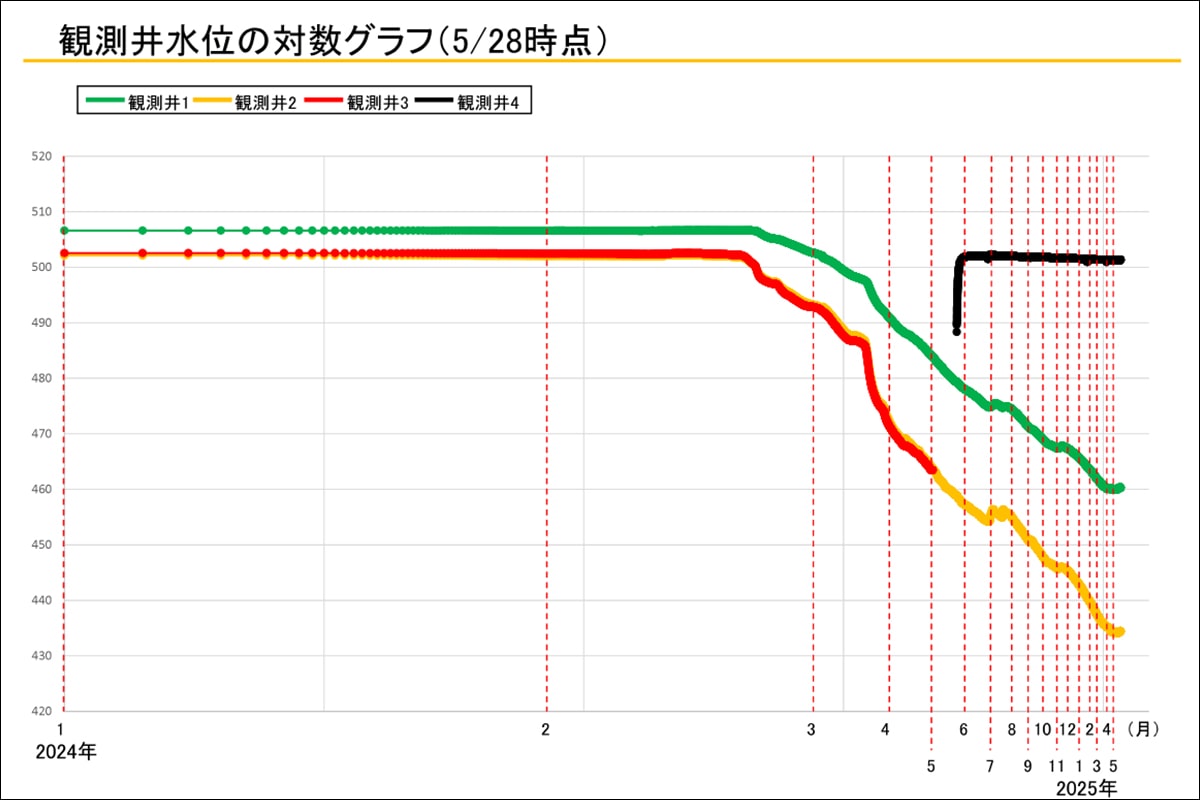

「色々な代替水源を作る取り組みをやられているが、順序が少し違うのではないか。水位低下の兆候を見たときに、湧水や井戸の状況を確認するのはいいが、なぜ(地下水の)減水対策にいかず、代替水源の話や上水道への切り替えになるのか」

「水位の低下は2月から6月までに50メートルぐらいです。3月の時点だったら10、20メートルぐらいのレベルです。そこで減水対策するのと、今の状況から減水対策するのとでは、時間軸が随分変わってしまう」

提供:JR東海

JR東海が2014年8月国に提出した環境影響評価書では、湧水の発生と地下水の低下のことに触れていた。

「一部の地域において断層付近の破砕帯をトンネルが通過することがあり、水源によっては工事中に集中的な湧水が発生する可能性がある。必要に応じて先進ボーリング等を実施することで、あらかじめその性状を確認し、トンネル内の湧水量を低減させるための補助工法を用いるなどの措置を講ずるが、一部においては、地下水の水位への影響の可能性はある」

この環境アセスメントの手続きでは、環境影響評価(アセスメント)法にもとづき、JR東海が調査と保全策をまとめた準備書などを県に提出し、環境影響審査会で審査してもらう仕組みになっている。しかし、この準備書をみると、JR東海の調査は大半が国や他の機関による文献調査に主に頼っており、対策をたてるために必要なボーリングなど現地の調査をほとんどしておらず、幾人もの委員から、十分な調査が行われていないとの指摘が相次いでいた。そのたびにJR東海は、問題が起きたらその時に対策を立てると回答しており、平行線をたどった項目が多かった。

杉本裕明氏撮影、無断転用禁止

岐阜県では、このほか、トンネル工事から出た土砂の埋め立て予定地が、御嵩町のハナノキなど貴重な生物の生息する湿地と重なっていたり、土砂にヒ素や六価クロムを含む汚染土壌が混じるなどの課題がある。いずれも環境保全のために最大限の配慮が求められる。

関心薄かった?岐阜県と瑞浪市の担当者

では、JR東海は、瑞浪市のトンネル工事で、2024年2月に大量の湧水が発生してから5月に工事を中止するまでどんな行動をとっていたのだろうか。

リニア中央新幹線の日吉トンネル工事現場で、2023年12月に湧水が発生し、JR東海が瑞浪市に伝えたことがあった。この湧水はその後止まったが、翌年2月に、今度は別の所で大量の湧水が発生した。JR東海の観測井戸の水位がみるみる下がり、大湫町の共同水源の井戸の枯渇を招いた。2月26日、JR東海は市に内容を報告した。

市の担当者はいう。「井戸の水位が下がっているが、対策をとっているという内容でした。『こちらから県に内容を伝えておきます』と伝えると、JR東海の担当者は『いや、こちらから伝えます』と言うので了解しました」。

しかし、JR東海はその約束を守らなかった。 JR東海の岐阜西工事事務所の社員が県庁を訪ねたのは昨年5月1日。その頃、大湫町の個人の井戸や共同水源の井戸が枯れ、幾つもの苦情が市に寄せられ、市はJR東海に住民説明会を開くよう要請した。そこで、JR東海は、5月13日に開く住民説明会の資料を持って県庁に現れたのだった。

「コンクリートの施工により、湧水量は落ち着くとみているが、水抜きは必要なため、湧水は今後も継続して発生するものと考えており、地下水位が回復するかは予測できていない」

「3月の地元説明会では工事を止めるべきではないかとの声もあったが、工事を止めても湧水は止まらないので、恒久対策を図りながら工事を継続することを説明し、理解いただいている」

JR東海はこう説明したが、3月の説明会に出ていたある主婦は、「JR東海は説明会というが、午前中に総出で草刈りし、その後に開かれた区の総会に社員が顔を見せて話しただけだった」と否定する。

工事続行について賛否を問うこともなかったというから、JR東海の県への報告内容には疑問が残る。5月13日の住民説明会では、JR東海の岐阜西工事事務所によるひと通りの説明が終わると、35人の住民から一斉に批判が吹き出した。

住民や県への報告が遅れ、不信感招く

住民「工事を止めて、水を調査したらどうか」

JR東海「しっかり確認しながら掘削させてもらう。堀りながらでないとわからない所があり、工事をやめても好転しないと考える」

住民「大変大きな問題である。全部工事止めて、解明すべきではないか」

住民「今後トンネルを掘削していくうちに、また井戸の水位が下がったらどうするのか」

JR東海「対策として(別の場所に作る)深井戸はトンネルの位置より深く掘る。浅井戸は相談したい」

住民「リニアの工事は大湫町が誘致したものではない。昔であればJR東海の職員だと石をぶつけられるぐらいJR東海は歓迎されていない。もっとその場で即答できる人を連れてきてほしい」

住民「現状とJR東海から与えられる情報に乖離(かいり)が見られ、不信感がある。情報開示が後手となり、市ともまったく連携がとれていない」

住民「冒頭のあいさつで、本件がマスコミに知られるとまずいという発言があったが、JR東海として何か困ることがあるのか」

JR東海「困ることはないが、マスコミの取材でご迷惑をかけることを懸念しての発言であった」

住民「マスコミが動いて迷惑ということはない。情報発信してほしい」

集会は市の職員も傍聴し、ことの重大さを知った。翌日、市は大湫町の区長らと相談し、県に内容を報告した。そこでJR東海が県と市に偽っていたことが発覚した。市の文書に、「3月11日に、JR東海から『県へは口頭で報告済みとの報告を受けた』との記載があった。2月にJR東海が市に、「県にはうちから報告しておきます」と言ったことを市が確認したのである。

ところが、県が確認すると、そのような県への報告はなかった。

岐阜県が動いた

住民説明会の翌日の14日、県はJR東海本社の名古屋建設部の幹部を呼び出した。岐阜西工事事務所は信用できなかったからである。県は環境生活部長を筆頭に、管理職が並んだ。

「本事案は重大な案件であり、県に報告が遅れたことは誠に遺憾である。県の担当者に何度も確認したが、記憶も記録もない。何を伝えたのか」

JR東海幹部はこう釈明した。

「減水が確認されていることを一報した」

県がさらに聞く。

「枯渇など厳しい状況だと伝えたのか」

JR東海は「伝えていない」と苦しい答弁をした。

そもそも報告したのなら、JR東海側に記録が残っているはずだが、提出されなかった。

次に、工事続行の話に移った。「住民説明会で工事を止めるべきとの意見がでたが、どう受け止めているのか」と県が尋ねた。

JR東海「工事を止めたからといって地下水位低下が収まるわけではないと認識しており、それよりもトンネルを完成させ、早く復水できる環境をつくる方が最善と考えている」

JR東海「明確に工事を止めるべきと主張している住民は少数で、区長会長、2区長からはJR東海の考え方に了解を得たと認識している」

県「社会的にきちんと説明していくべきではないか。本事案が広く公になることは避けられない。JR東海として、自ら公表するという考えはないのか」

JR東海「本社広報により検討している」

JR東海はさらにこう言った。

「(湧水の)詳細を調べるには、多大な費用と時間を要するため、詳しい原因調査は考えていない」

住民だけでなく、大学教授らも工事中止の意見

15日、県は大学教授ら3人の識者に意見を求めた。3人の意見はほぼ一致していた。

「工事を止めて原因究明することが必要。住民の合意を得ながら工事を進めるべきである」

「工事を止めて地下水が回復するわけではないが、住民からしてみれば、元に戻るかわからないのに、『代替水源は確保します』『費用は負担します』として工事が進んでいる。不信感が募るだろう。いったん立ち止まって原因究明するべき。原因の調査が不十分なまま、代替案の説明のみが行われているのでは、住民の納得を得られない」

「掘削をやめて、覆工コンクリート工事を進めるという考え方もある」

再検討を迫られたJR東海は計画を変更せざるを得なくなった。しかし――。

翌16日、岐阜西工事事務所の課長から県環境管理課に連絡が入った。「JR東海の対応について以下の通りとするので連絡する」とし、決定事項を述べた。ボーリング調査を口実に、掘削工事を100メートル進め、大湫盆地の手前でいったん工事を止めるという。

工事を止めよとの県の意見を無視する内容だった。この日、丹羽社長が記者会見し、工事事務所が県に通告した通りの内容を述べた。ところが、これを知った古田肇知事が激怒した。「止めると伝えよ! 中止しなかったら、県が中止命令を出すと伝えよ」

それを受け、水野光二瑞浪市長も動いた。17日に即刻、工事を中止せよという意見書をJR東海に突きつけた。驚いたJR東海は、即刻、工事を中止した。報告を怠った上に、このような重要な決定事項を電話連絡で済ませたJR東海に、大きな汚点を残すことになった。

地下水を元に戻すための検討を

こうして工事中止に追い込まれたJR東海は、6月に住民説明会を開き、説明した。その後の調査と対策は、県の環境影響評価審査会地盤委員会で、検証していくことになった。

地盤委員会の神谷浩二委員長(岐阜大学教授)や委員らは、地域の枯れた井戸に替わる代替水源をJR東海が確保しようとしていることは評価しながらも、湧水を止め、地下水位の復元にむけた検討を進めるよう強く迫った。

しかし、1年後の6月の委員会では、JR東海は、地下水位の復元は難しいとし、復元のために不可欠な湧水をとめるための薬剤の「本注入」を行わないと明言した。理由は、同様の薬剤の注入をしたことのある鹿児島県の北薩トンネルで、長雨で地下水の水位が上がり、それが圧力となって壁面の崩落事故が起きたからだという。

委員らは、薬剤注入と事故との因果関係が十分解明されていないことや、他にも手法があるとして、JR東海の決定に納得せず、再検討を求めた。

JR東海が湧水対策をしないと決めた背景には、安全面だけでない。地下水が下がったままの方が工事に都合がよく、トンネル完成後に湧水が出続けても、河川に流して処理できるという、コスト面からの判断が働いているように思える。

今後の審査の焦点は、委員会から求められ、JR東海が委員会に提出した報告書をもとに、環境保全措置がどれだけ取られるのかになる。岐阜県は「今回の件で、住民、市、県、JR東海の4者が合意できることが先決で、その段階を踏んでから工事再開に向けた議論になる」(環境管理課)との姿勢だ。

JR東海広報部も「報告書をまとめて提出し、住民の理解を得ることが大切だ。どういう対策をするか県、市、住民の合意をいただくことが大切で、すぐに工事再開の議論にうつれるとは考えていない」と県に同調している。

神谷委員長は、6月の委員会で、地表の森林の間伐などによる雨水の浸透率を高めること、人為的に地下水を涵養(かんよう)することの2つについて検討するよう求めた。

失われた環境を元に戻そうとする試みの先に、工事再開の道筋が見えてくるのではないか。