これまでの「普通」を変えて時代に沿ったサスティナビリティを 大手アパレル企業TSIホールディングスによる環境配慮の取り組みとは

アパレル業界は世界2位の汚染産業と表現されるほど、以前から原料調達や廃棄処分による環境問題が指摘されていました。 しかし、近年は業界の姿勢も変わり、アパレルの大手企業もサスティナビリティを重視する取り組みが見られています。 そんな企業の1つが東京都港区に本社を置く、株式会社TSIホールディングスです。

株式会社TSIホールディングスはどのような形でサスティナビリティ経営を進めているのでしょうか。 アパレル業界の在り方が変わったきっかけや新しい挑戦について、株式会社TSIホールディングス SDGs推進部 大澤亜沙美さんと販売統括部(店舗開発) 阪野龍之介さんからお伺いしました。

アパレル大手「TSIホールディングス」のサスティナビリティ

――アパレル業界を牽引する株式会社TSIホールディンスさんですが、どういった事業を展開しているのか改めて教えてください。また、株式会社TSIホールディンスさんはサスティナビリティに関する取り組みも多方面から注目されています。サスティナビリティに力を入れ始めたきっかけなどはあるのでしょうか。

阪野さん:株式会社TSIホールディンス(以下、TSI)は2011年、前身である東京スタイルとサンエー・インターナショナルが合併して誕生しました。現在はレディース・メンズだけでなく、ゴルフスポーツやストリートカジュアル、セレクト系など幅広いジャンルを、60弱と数多くのブランドから展開しています。

サスティナブルな取り組みに関しては、所属ブランドのMARGARET HOWELL(マーガレット・ハウエル)がブランドアイデンティティとして推進していましたが、これはあくまでブランドが独自に行っていたもので、TSIとしては4年前にSDGs推進室(当時)を立ち上げてから、本格的に動き出しました。 それから、少しずつ取り組みが広がり、ここ数年はSBT認証やCDPでB評価をいただき、社外からの評価と研修などを通じて社内に意識が浸透しつつあります。

大澤さん:サスティナビリティ経営に弊社が取り組み始めた経緯は、ここ数年でアパレル業界を取り巻く環境が大きく変化したことがきっかけです。 特に2015年のCOP21で採択されたパリ協定は、温室効果ガス削減に関する世界的な取り決めで、アパレル業界に大きな影響を及ぼしたと感じています。

このころはSDGs推進室もなく、私はTSIに所属するブランド事業を担当していました。 そのため、当時はパリ協定に関しても「こんな取り組みがあるのだな」という程度の認識でしたが、少しずつ気温上昇の話題も耳にするようになり、気付けばアパレル業界そのものが変化していると実感したことを覚えています。

実際、アパレル業界の市場規模は1990年代をピークに減少傾向にあります。2000年代は横ばいでしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、さらに減少。2022年はピークの半分近くまで減少しました。 しかし、そんな状況にありながら1990年から2021年にかけて、衣類の供給量は1.5~2倍まで増加しています。

この背景にはファストファッションの台頭による大量生産・大量廃棄があり、次第に資源の有限性や環境負荷が指摘され、そういった問題を多くの人が意識するようになりました。 そして、TSIもアパレル業界の一員として責任を感じ、解決に向けた取り組みに力を入れ始めたという経緯になります。

社内浸透は可視化して身近に感じてもらうことから

――サスティナビリティに取り組むうえで、苦労した点があれば教えてください。

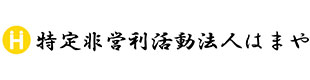

大澤さん:取り組みを進める中で苦労した点は、まず現状を数値で可視化することでした。 以前の年度までさかのぼって、二酸化炭素や廃棄物の排出量を算出する。 問題を解決するには現状を知る必要があったため、SDGs推進室を発足して最初に取り組みましたが、本当に苦労しました。

参考:TSI HOLDINGS エネルギー | 地球環境

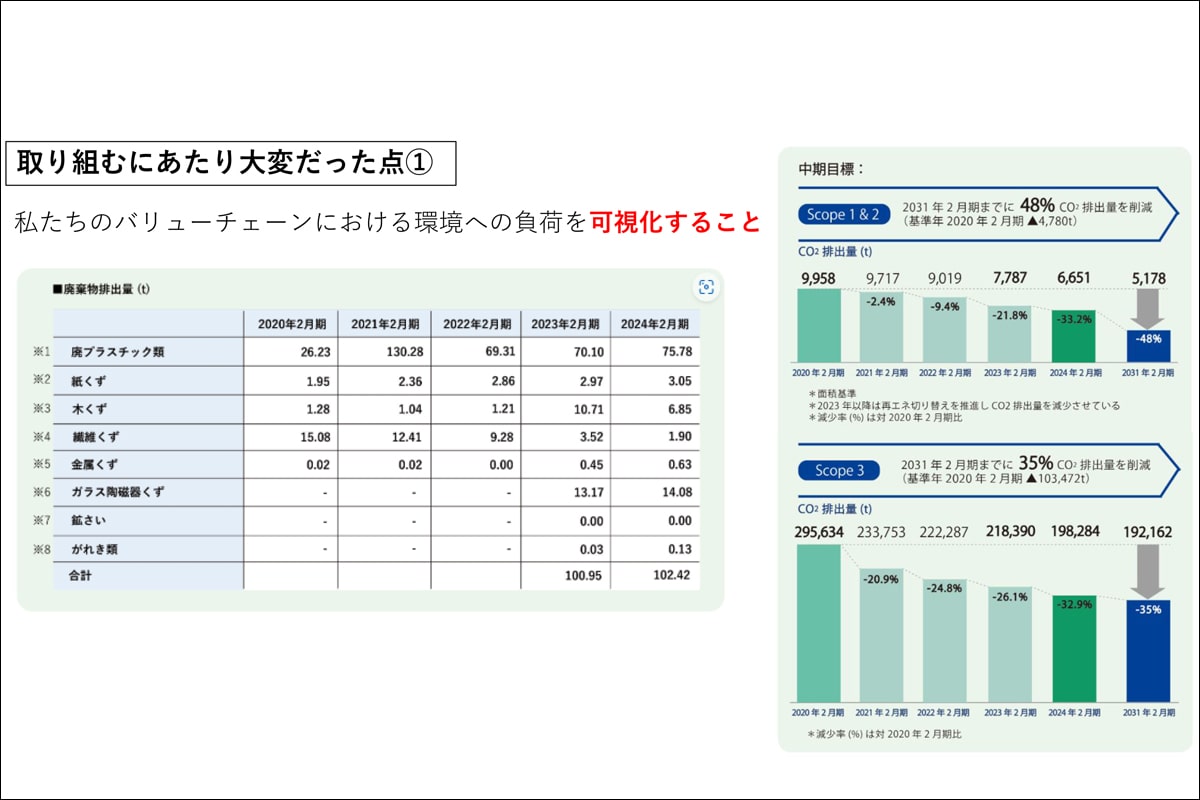

もう1つは、社員の意識改革です。2021年にSDGs推進室を発足し、2022年にはサスティナビリティ委員会を設置しましたが、現在も社員の意識と行動のレベルは個人差があり、まだまだ改革が必要な状況です。 対策として、サスティナビリティ経営を実践するための研修や情報展示の実施など、繰り返し伝えることを徹底しています。さらに、身近に感じてもらう手段として衣料回収BOXを社内に設置しました。

これは不要になった衣類を社員から回収し、綿100%など一種類の繊維で作られているものはお洋服の素材としてリサイクルしていますが、中には複数の素材から作られているものがあり、繊維としての利用は難しいこともあります。 それらは粉砕したのち、圧縮してボード材として使用し、オフィスの本棚やプランターとして活用しています。これらは資源の循環を目に見える形で表現しているため、社員の意識改革に大きく貢献していると考えています。

あとは、今後本腰を入れていく取り組みになりますが、低環境負荷素材の推進も苦労している点です。 原材料を見直し、これまで使っていたポリエステルや綿をリサイクル素材やオーガニックな素材に変えて行く。 50を超えるブランドがある中で、今まであった普通を見直すことは本当に体力を必要としますが、少しずつでも実現したいと思っています。

持続可能な原料調達と廃棄物削減

――アパレル業界は原材料の調達に多くの問題を抱えているイメージがあります。低環境負荷素材の導入をどのように進めているのか、もう少し詳しく教えてください。

大澤さん:社内だけでなく、一部の店頭にも衣料回収BOXを設置して、資源循環による「繊維to繊維」の原料調達も行っていますが、複数のビジネスパートナーと協力し、人権を尊重した低環境負荷の素材開発も進めているところです。

1つは、山形県にあるバイオベンチャー企業の「Spiber(スパイバー)㈱」さんが開発したBrewed Protein™ fiber(ブリュード・プロテイン ファイバー)という人工タンパク質素材の利用となります。 この素材は温室効果ガスや水の使用量削減、環境分解性など、複数の環境課題解決に寄与すると期待されています。

もう1つは、茨城県にある「SynCom Agritech(シンコムアグリテック)㈱」さんという、インドで地球に優しいオーガニックコットンを作っている企業と資本業務提携を行い、生産から紡績、販売まで一気通貫して、環境負荷の低減や周辺地域の環境保全だけなく、労働者の環境改善を実現する取り組み。 さらには、沖縄の株式会社フードリボンさんと業務提携し、今まで捨てられていたパイナップルの葉や茎といった食物残渣を利用した繊維の開発を進めています。

オーガニックコットンと食物残渣による取り組みはまだまだ開発段階ですが、こういった環境負荷の低い素材は比較的コストが高いという問題も無視できません。 ただ、これまでのサスティナブル素材に比べて違和感がなく、品質も期待できるものなので、TSIが保有しているブランドで、価値と価格のバランスを見ながら推進していきたいと考えています。

――アパレル業界でたびたび問題となる衣料廃棄については、どのような対策を取っているのでしょうか。

大澤さん:弊社は2021年より「ファッションロスゼロ」を掲げており、廃棄については「捨てない」ことを強く意識しています。 以前は廃棄していた店舗スタッフが販促の一環として着用した制服や、製品を作るうえで出てしまうB品は、社内販売や状態によっては再資源化するなど、これまで捨てていた機会を見直しています。

あとは「長く着る」という意識も大切だと思っていて、それを体現する店舗が「ReSew(リソウ)」です。 こちらは東京を拠点に展開し、服のリペアやカスタムを通して環境問題や持続可能な資源の有効活用、リサイクル精神の啓蒙がコンセプトとなります。 自分たちの扱う商品をしっかり補修できる場を持つことで、長く大切に着てもらうことも発信する「修理工房」と言えるサービスです。

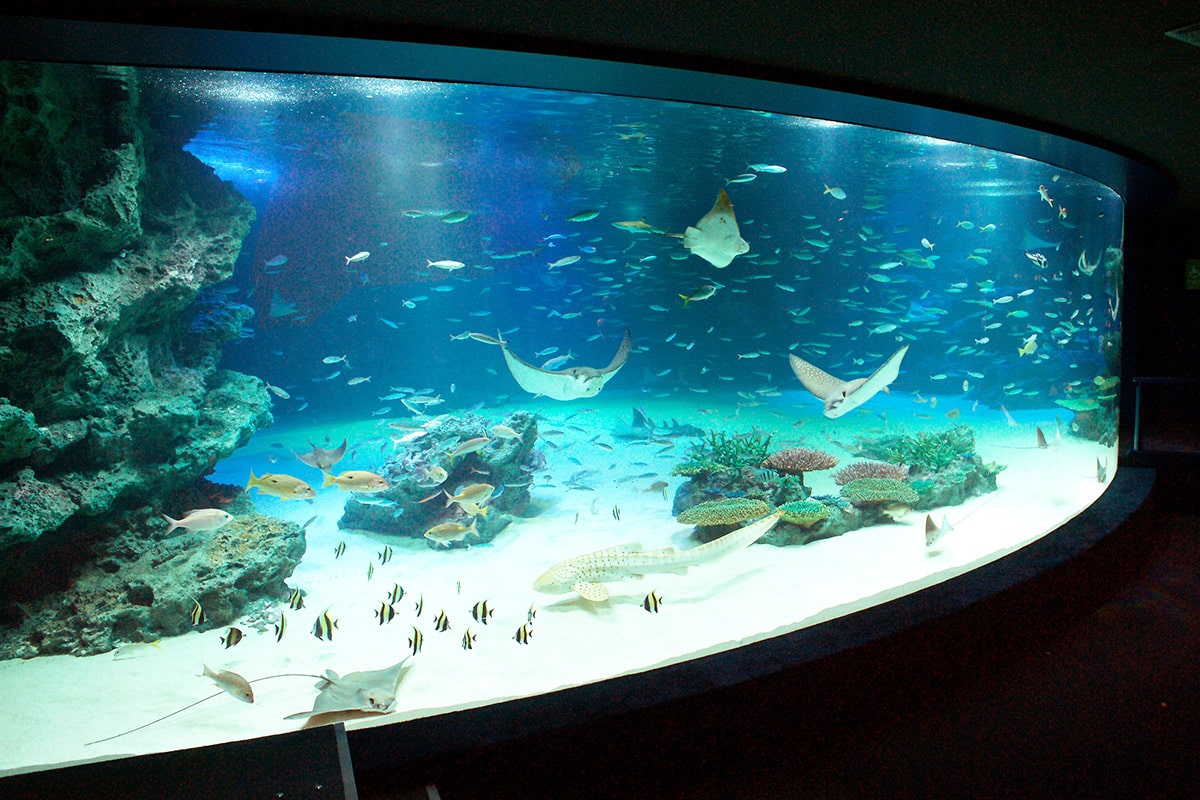

他にも、店舗の退店に伴う什器の処分も廃棄ではなくリユースすることを心掛けています。 今の私たちには不要だとしても、他で必要としている方につながるループを作ることも大切なので、これまで普通に行っていた「捨てる」といったアクションを見直して、資源の循環につなげて行きたいです。

――什器のリユースに関しては、中古品の買取を行う浜屋と、廃棄されるはずの什器を再生させて販売するuragamiをご利用いただきましたが、それも廃棄物削減を目的とした取り組みでしょうか。

阪野さん:近年、退店の際に発生する原状回復費が高騰しているため、予算を超えてしまうケースが非常に多く、コストを割きたいという目的もありましたが、廃棄量の削減も重要な課題だったため、什器をリユースできたことはとても助かりました。 オープンしてから長い店舗だと買取不可の什器も多くなりますが、浜屋さんは幅広く買取いただき、原状回復費を抑えると同時に環境不可の低減につなげられたことは、TSIとしても喜ばしく感じています。

また、uragamiさんに販売いただくことで、TSIが利用していた什器が別企業の店舗などでお役に立てることも嬉しく思いますし、こういった取り組みは今後も継続していきたいと思います。

関連記事

什器のリース・買取により循環型社会を目指す株式会社uragami

店舗やオフィスで使われる家具などを什器と言いますが、これらはレイアウトの変更、移転といったタイミング

店舗やオフィスで使われる家具などを什器と

これまでの「普通」を見直して時代に沿った適正化を

――今後はどのような点でサスティナビリティを強化したいとお考えでしょうか。

大澤さん:余剰在庫の問題を改善していく予定です。余剰在庫は利益率の低下や不要経費の増大といった経営的な問題だけでなく、無駄な廃棄処分を生み、水質汚染や二酸化炭素の発生といった環境負荷を余分にかけることにつながります。 これは、SDGs推進部だけではクリアできない問題なので、各ブランドのMDによる発注を適正化したり、プロパー消化率の向上だったり、そういった部分をTSI全体で進めなければなりません。

あと、今進めている取り組みは、ショッピングバッグの有料化による、脱プラスチック化です。 これまで、ショッピングバッグはお買い物いただければ自然とお渡ししていましたが、2024年の11月から有料化し、プラスチック製のものは在庫がなくなり次第、順次紙製に切り替えて行きます。

さらに、使用する紙もFSC認証紙に切り替え、ショッピングバックの使用量も削減する予定ですが、時代に沿ったサスティナビリティを意識するのであれば、こういった今までの「普通」を変えて行かなければなりません。 ブランドロゴが入ったショッピングバッグをお渡しすることは、ブランディングの1つとして重要であり、普通に行っていたことでしたが、一方で過剰すぎるという見方もあり、実際にエコバッグをご持参されているお客様には必要のないサービスです。 抑えられる部分は抑えていきながら、ショッピングバッグの利用もお客様とコミュニケーションを取る手段として、アパレル業界を取り巻く問題をお伝えする機会にしたいと思っています。

少し前だったら、9月に入ればアウターが売れ始めましたが、最近はまだ暑い時期なので手に取ってもらえることも減りました。 サスティナビリティ経営を進めるうえでは、時代や環境の変化も敏感に感じ取りながら、これまでの「普通」も見直し、お客様が求めているものをお客様に届く適正量で届けなければなりません。 安易にセールで売らないこともお客様に対する責任に当たると思うので、健全に商品を回して行けるよう、今後も改善を重ねたいと思います。